ドメインを変更しました。こちらのホームページへ移行して下さい。「ヴィクトリアン・タイル」

このホームページは、デルフト・タイルの姉妹編として作成したものです。デルフト・タイルに興味のある方は、そちらを見てください。

イギリスにおいては、13世紀頃から教会や宮殿の舗装用に床タイルが製造されていた。1689年にオレンジ公ウイリアムが王権につくと徐々にオランダの文化が導入され、

壁タイルも輸入されるようになった。また、オランダ・スペイン間の80年戦争の結果、オランダからタイル職人が移住し、イギリスにおいてもデルフト・タイルが制作されるように

なったが、タイルの用途は、依然として舗装用の床タイルが中心であった。イギリスにおいて製造されたデルフト・タイルはイングリッシュ・デルフトとよばれるが、

17世紀に製造された初期のイングリッシュ・デルフトは、デザイン、色調共にオランダのデルフト・タイルと変わりがない。初期において、

イングリッシュ・デルフトの方が幾分青みを帯びている点が

異なっているだけである。1756年にJohn Sadlerが銅版転写による絵付け法を考案、大量生産が可能になった。

18世紀に入るとイングリッシュ・デルフト独自のデザインが出現、ビアンコ・ソプラ・ビアンコ(white on white)と呼ばれる縁飾りやロココ調の図案を始めとして独自の

デザインが出現した。しかしながら、以下に述べる様な工業用タイル生産技術が確立し、イングリッシュ・デルフトは衰退していった。

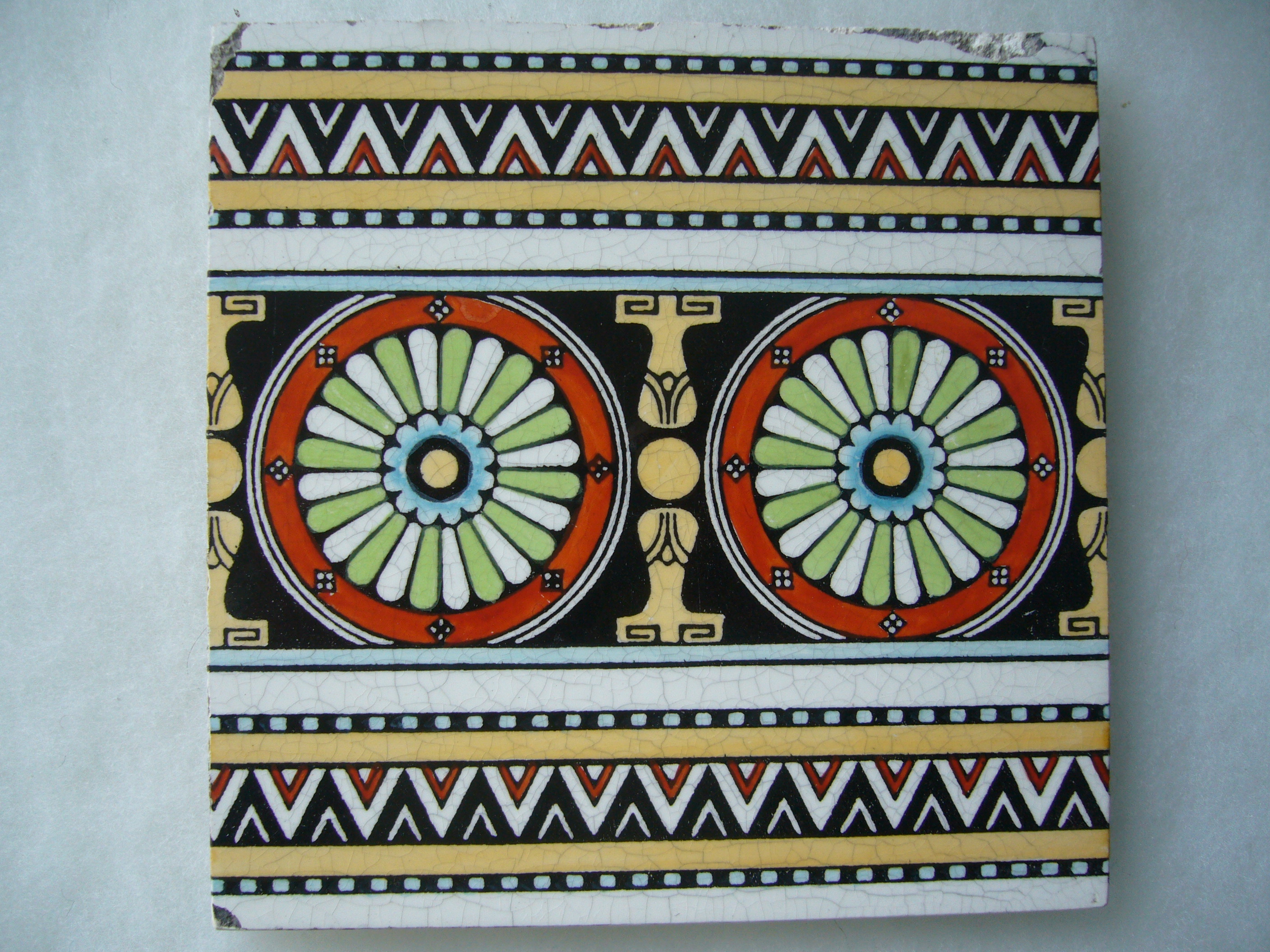

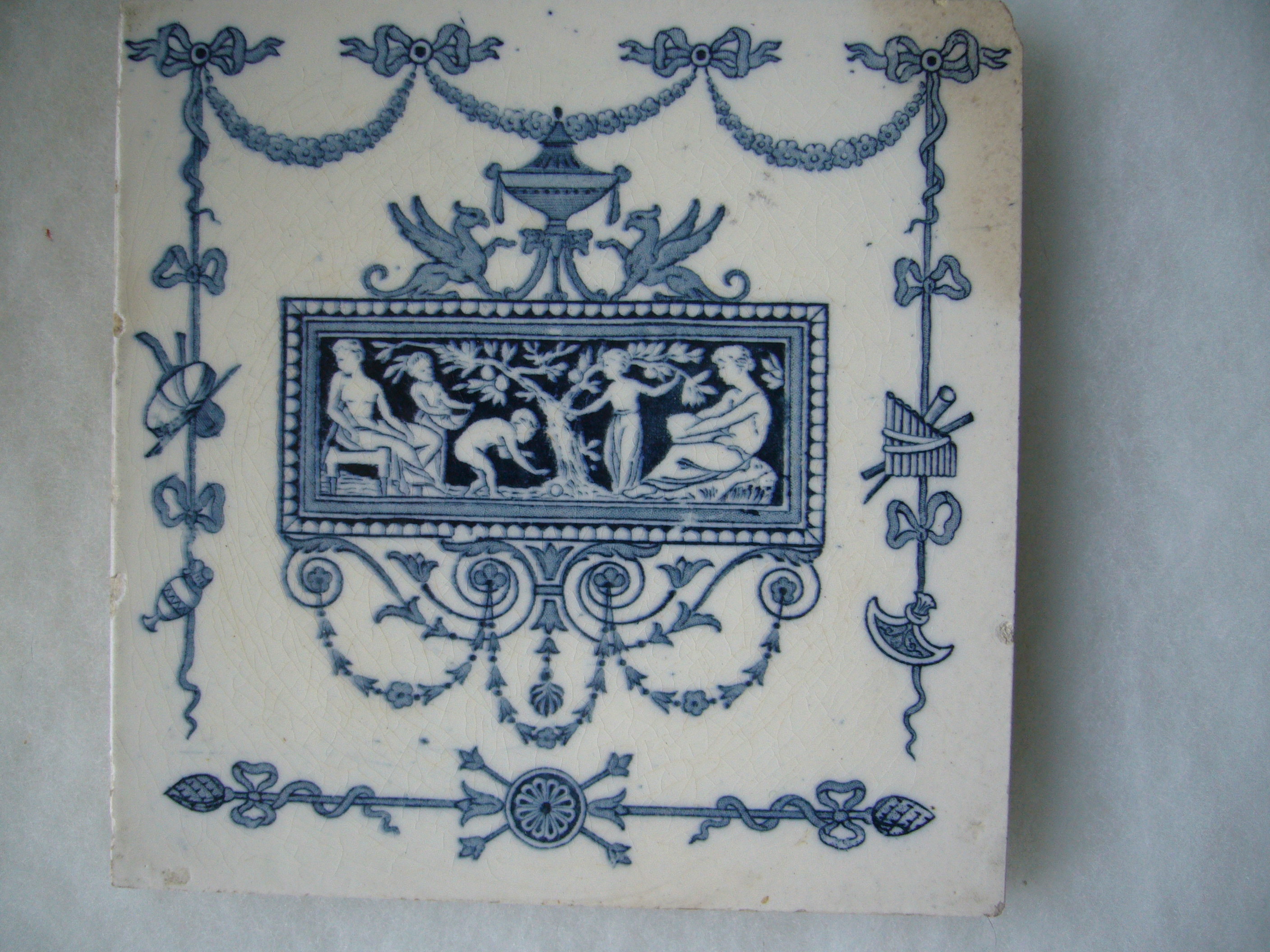

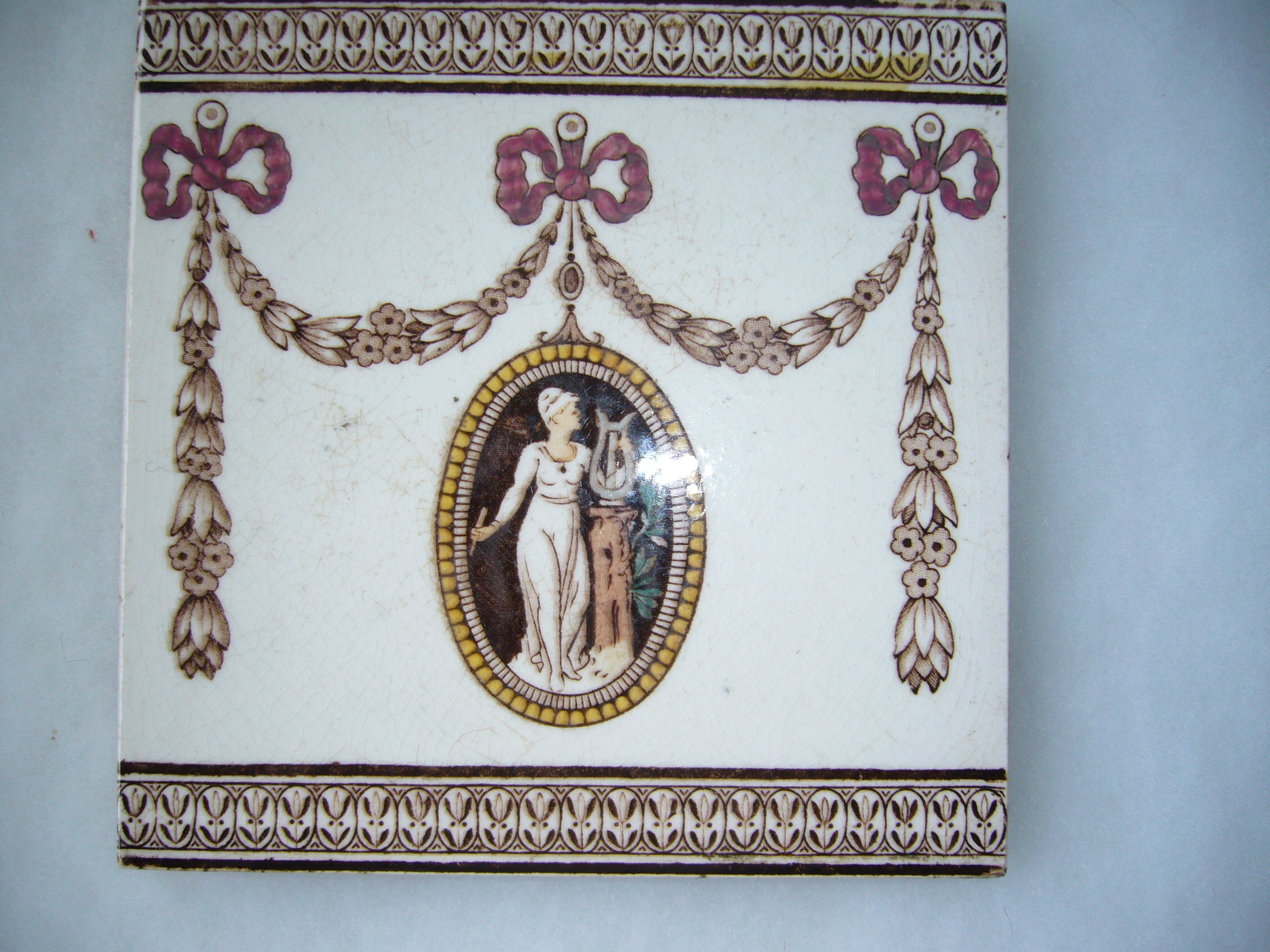

ヴィクトリアン・タイルは、ヴィクトリア時代に製造されたタイルの総称である。18世紀後半に入ると、Josiah Wedgwoodが粘土の材質を改良し(creamwearと呼ばれる)

固く、強いタイルの焼成が可能となった。更に、Josiah Spodeがアンダーグレーズによる転写絵付け法を考案し、釉薬が剥がれやすいという転写法絵付けの弱点を克服した。

1830年代に入ると、デザイン・モチーフを色付き粘土で埋め込む手法が登場(encaustic tile:中世の舗装用床タイルの製造法を改良したもの)し、また金型とプレスで圧縮成型し、

絵付けする手法も開発された。更には、1850年頃、Minton社が、凹凸のレリーフをもつ装飾タイルに多彩な色彩を施したマジョルカ・タイルを発明した。

それまでタイルは、寺院や宮廷につかわれていた床タイルの補修が主な用途であったが、これらの技術革新の結果、タイルの大量工業生産方式が確立し、

タイル生産は一大産業に成長し、産業革命で力を蓄えた市民の住宅の装飾や衛生保持用、公共建築の外壁の装飾用、米国や他の海外植民地への輸出用に大量に生産される様になった。

19世紀後半には、マス・プロダクション製品にたいする反動からアーツ・アンド・クラフト運動が興り、タイルの世界でもWilliam De MorganやWilliam Morrisが手書きの

装飾タイルを制作したが、高価だったため一般の家庭には余り普及しなかった。

ヴィクトリアン・タイルの大きさは6 x 6インチが標準で、裏面にはメーカー名やメーカー印が刻印されている。ヴィクトリアン・タイルの製造会社は十数社

あったが、ミントン社、ウエッジウッド社、モウ社、コープランド社、ピルキントン社等が主要タイル・メーカーであった。デルフト・タイルの場合は、図柄は当時出版されていたプリントや

版画から流用されたが、ヴィクトリアン・タイルは、タイル・デザイナーが図案を考案した。 William Wise、John Moyer、Christopher Dresserが有名。

アーツ・アンド・クラフト運動を主導したWilliam De MorganやWilliam Morrisのタイル作品も人気がある。

encaustic tile、鋳型成型タイル、陽刻文様タイル等の制作技法の進化、釉薬の改良の結果、ヴィクトリアン・タイルの図柄は、デルフト・タイル以上に多種多彩である。

1843年からの40年間で40万種類以上の図案がパテント申請された。又、1870年から1900年までのミントン社の図案帳には2000種類以上の図案が収録されている、という。

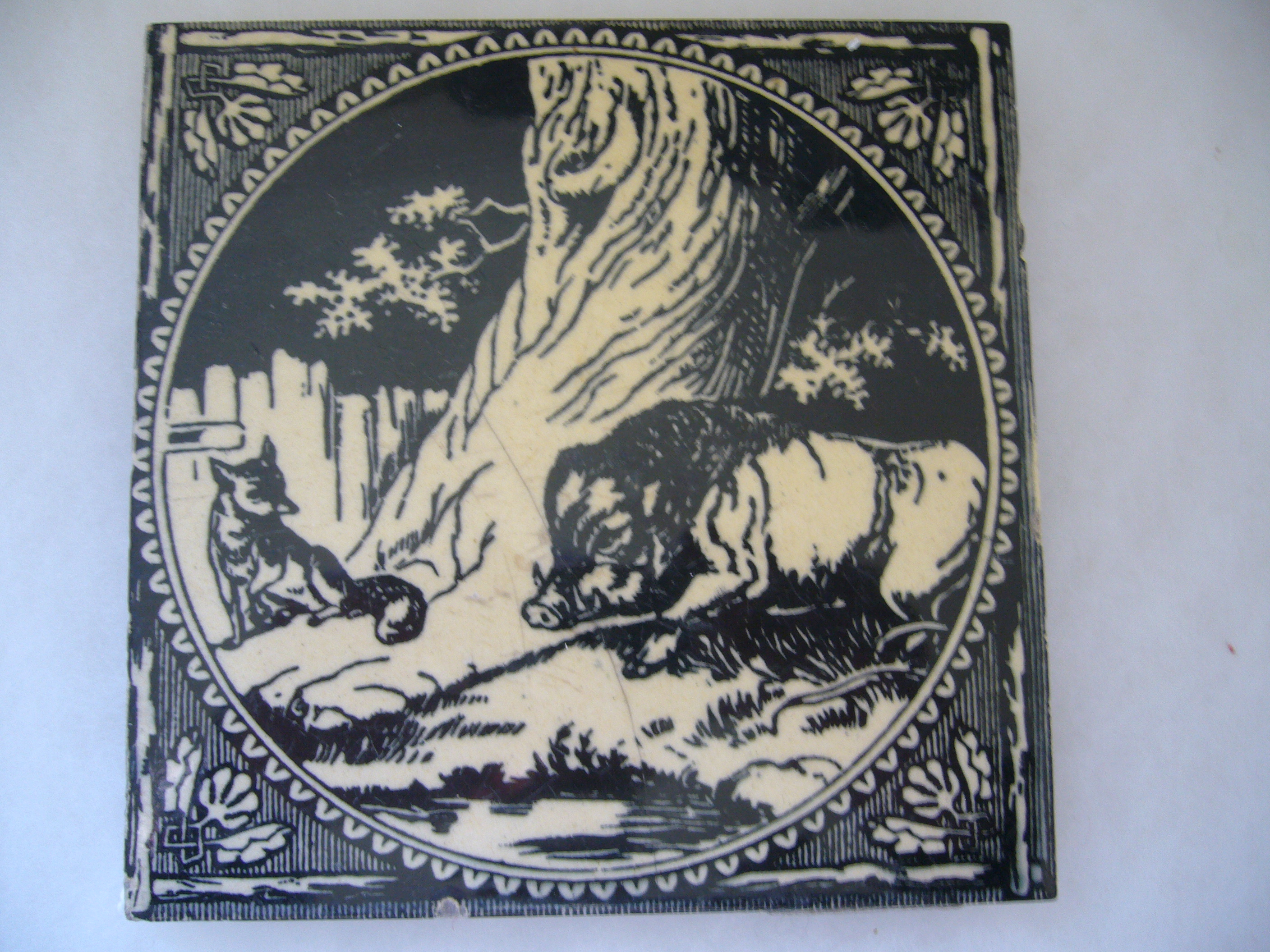

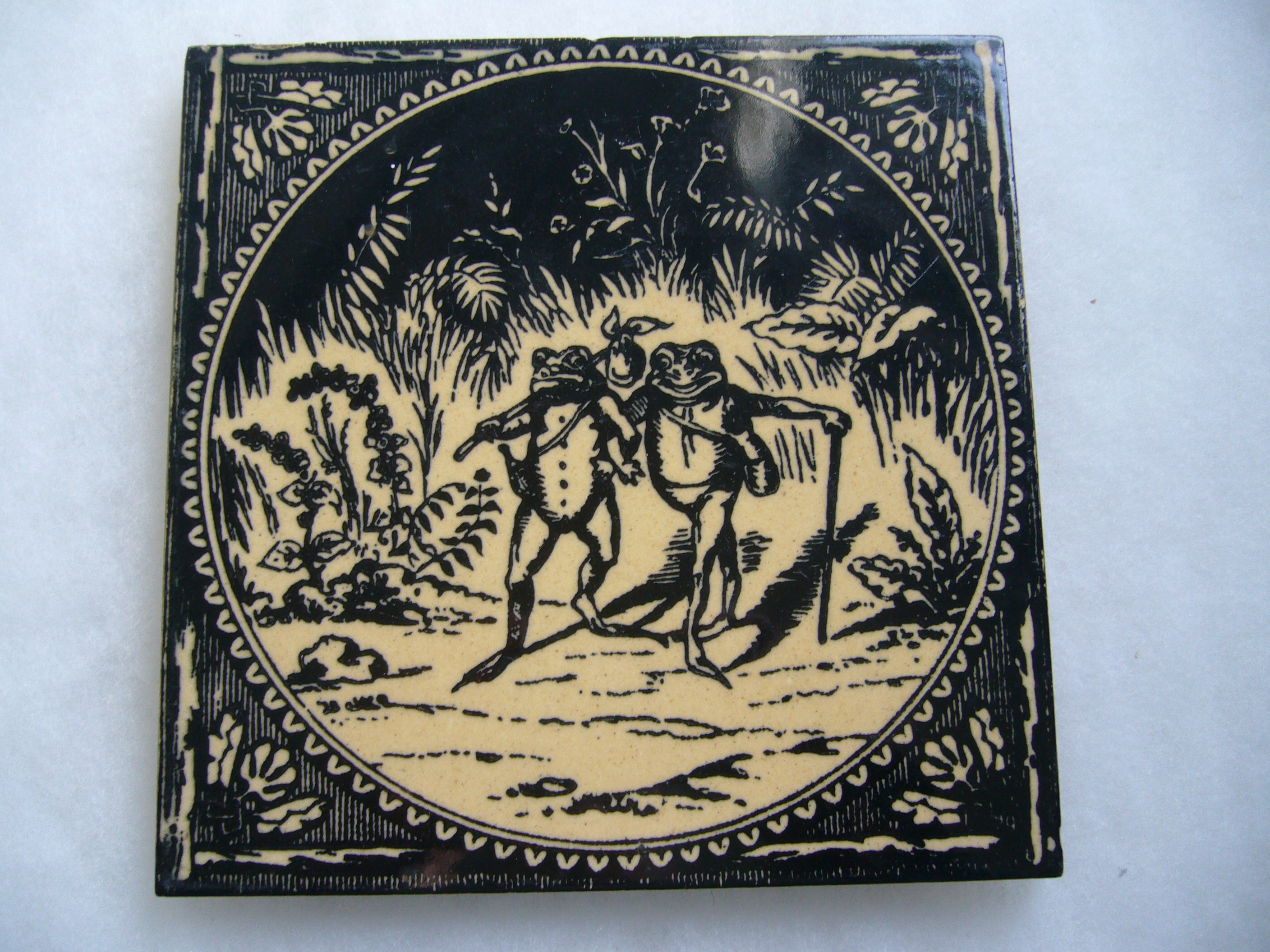

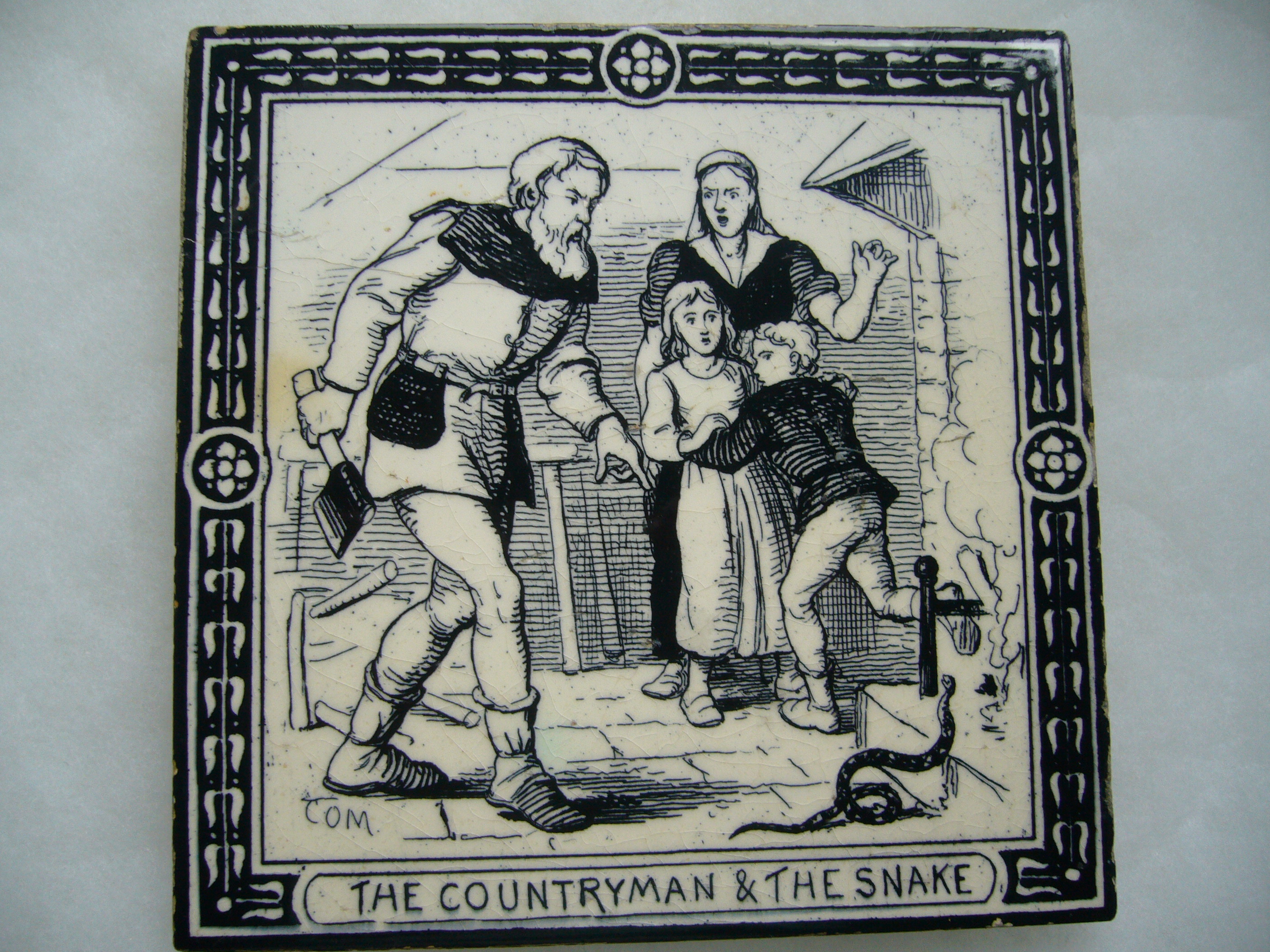

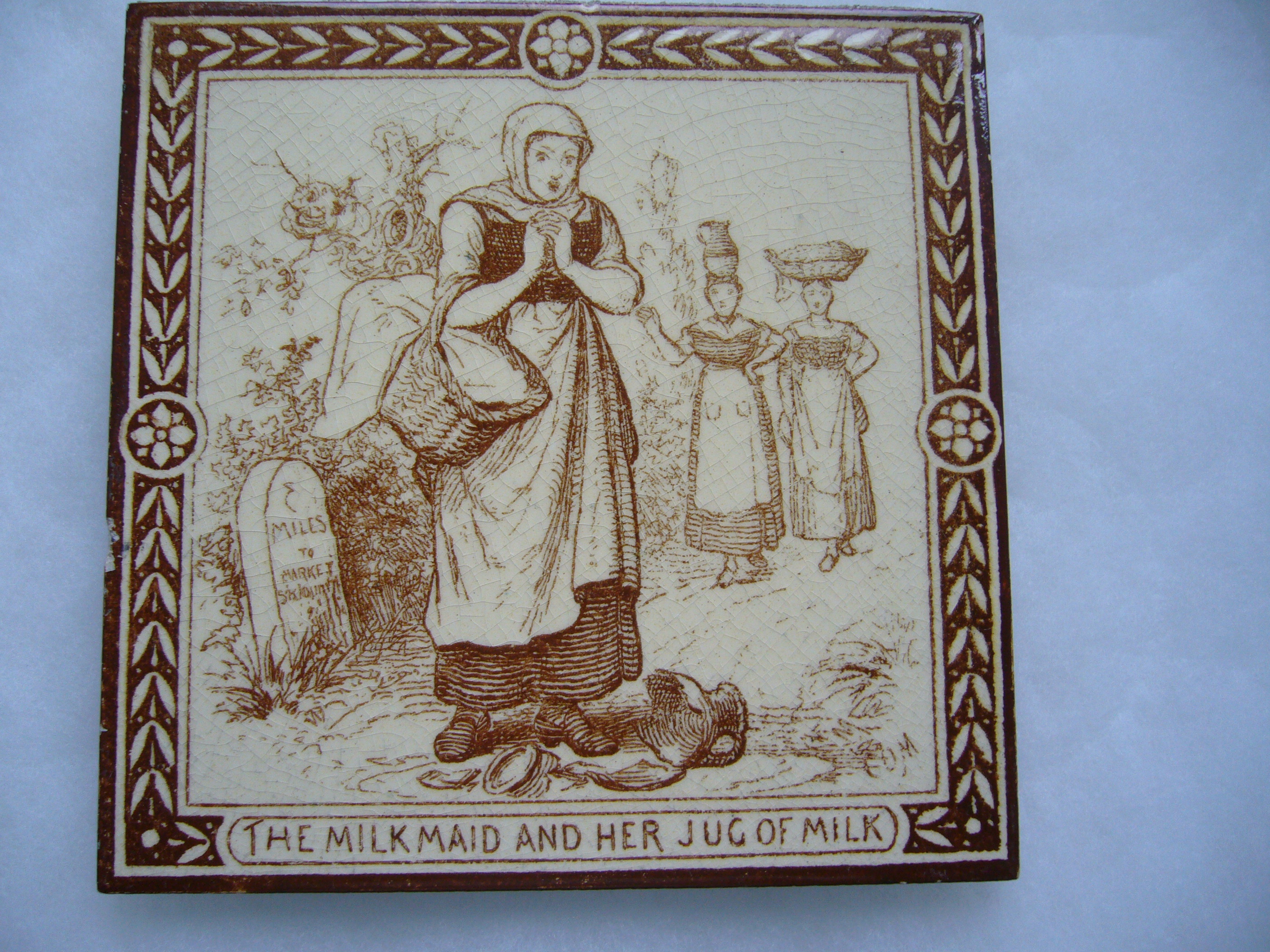

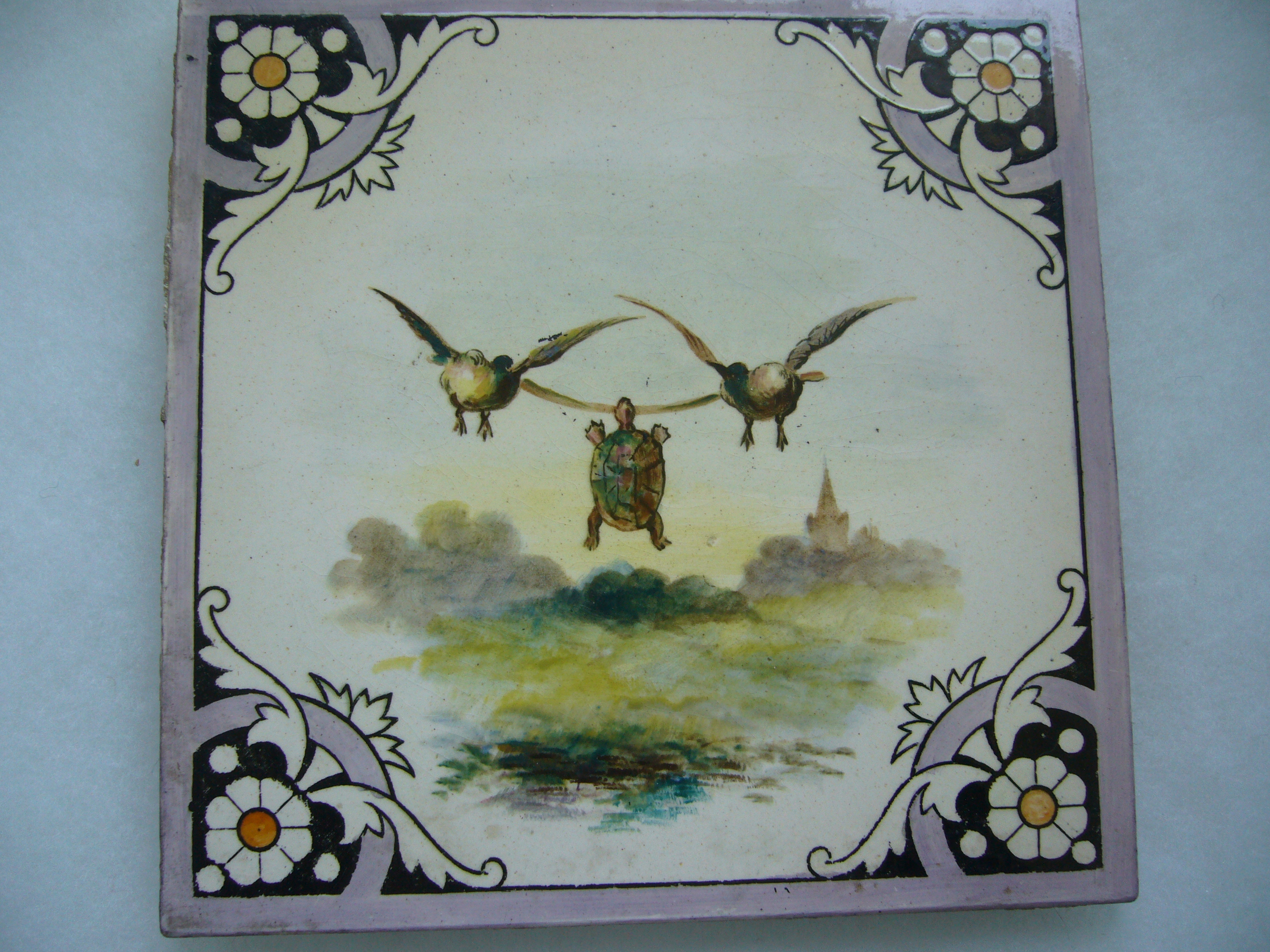

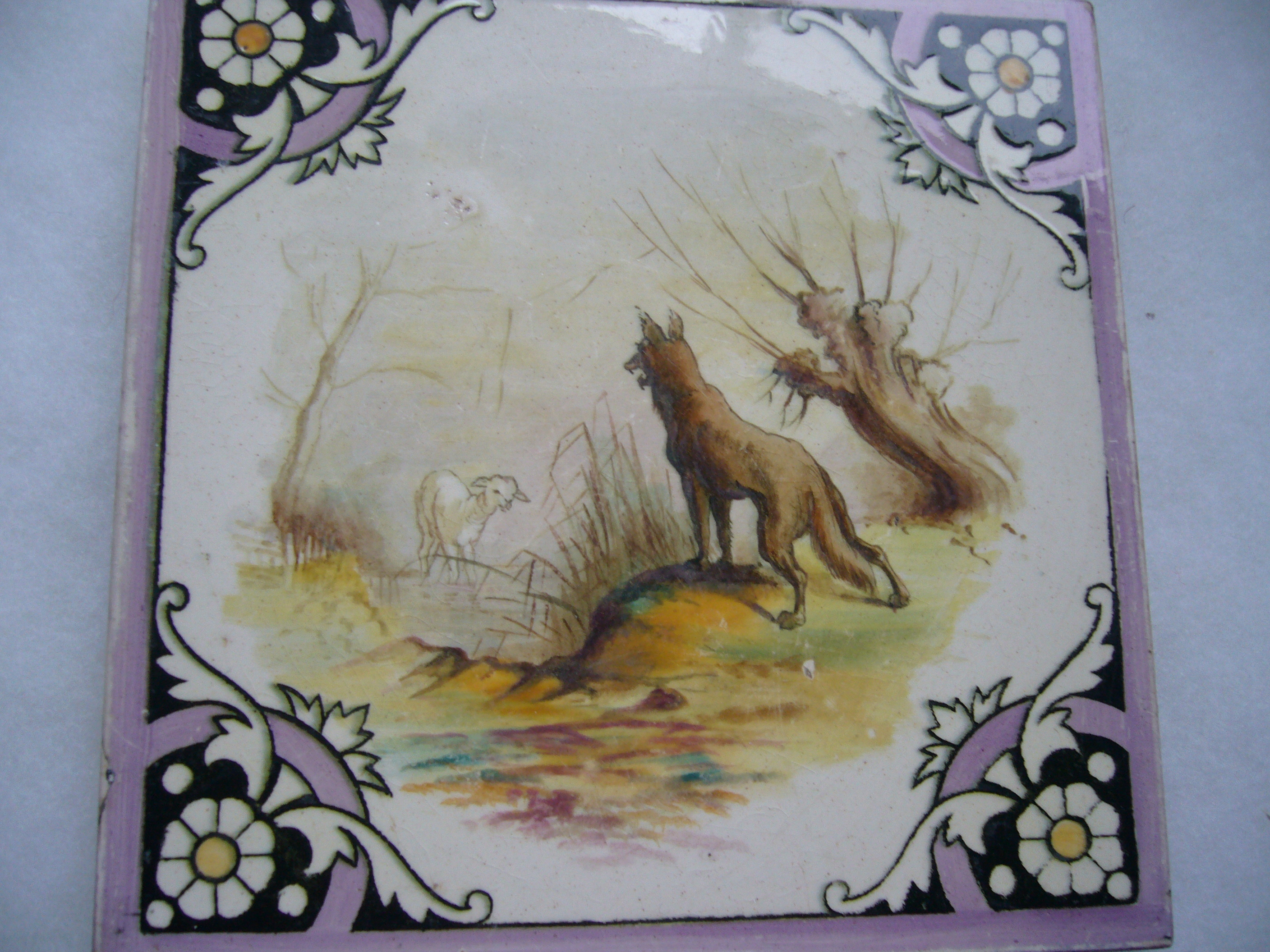

図柄は、ギリシャ・ローマ時代の神話をテーマにしたもの、中国・日本・ペルシャ等の外国文様の模倣、中世タイルの模倣、古代の伝説、

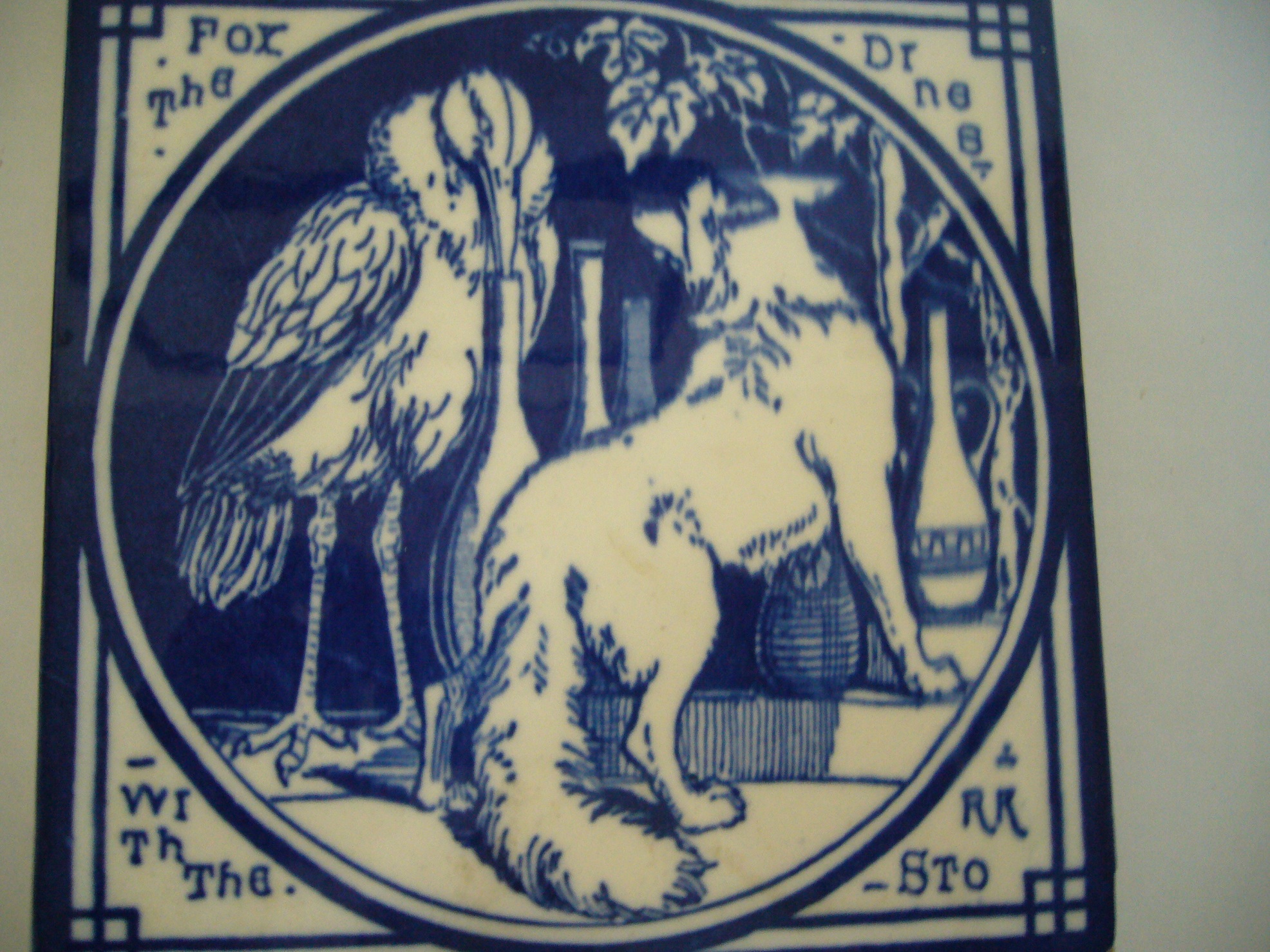

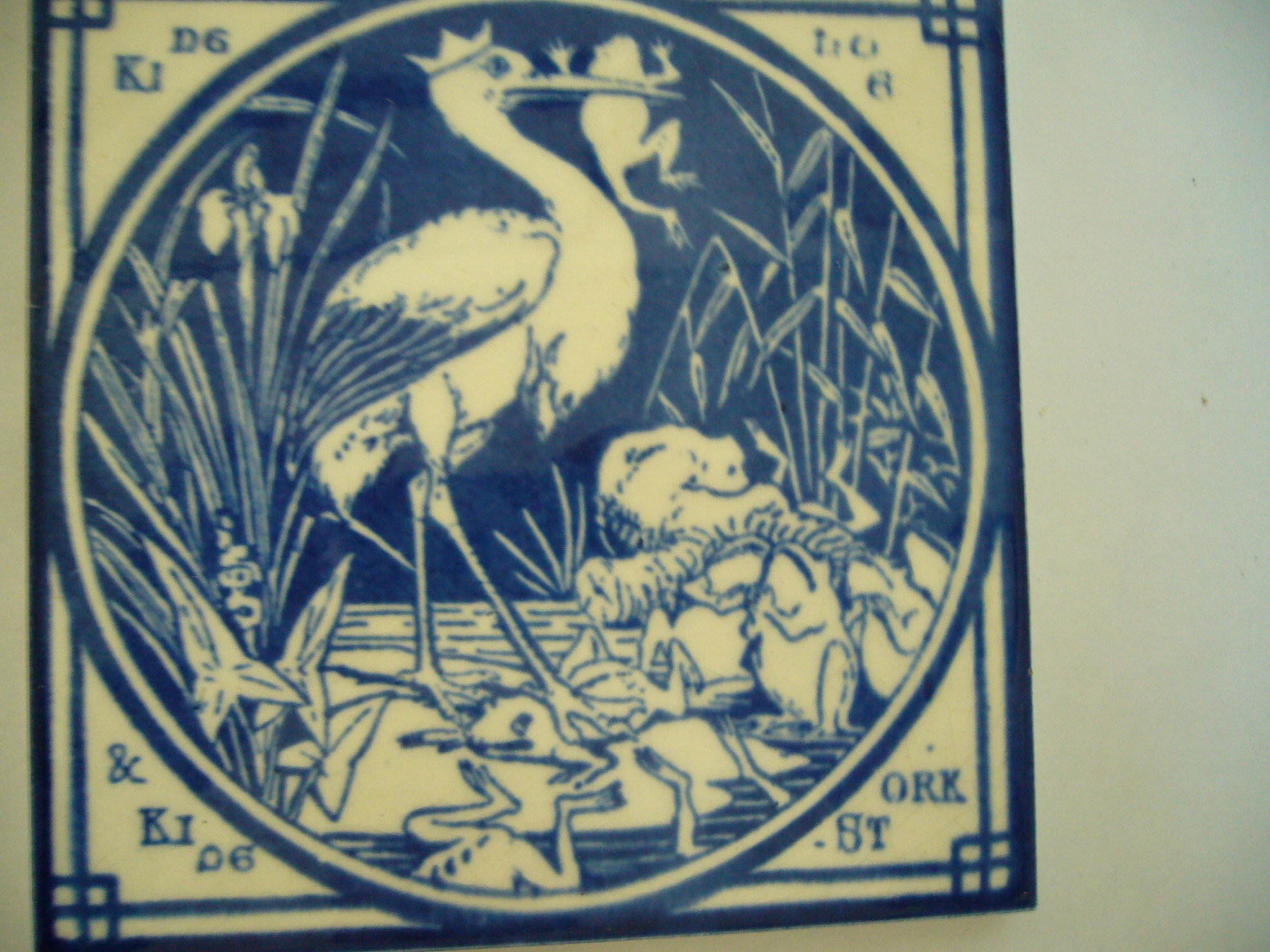

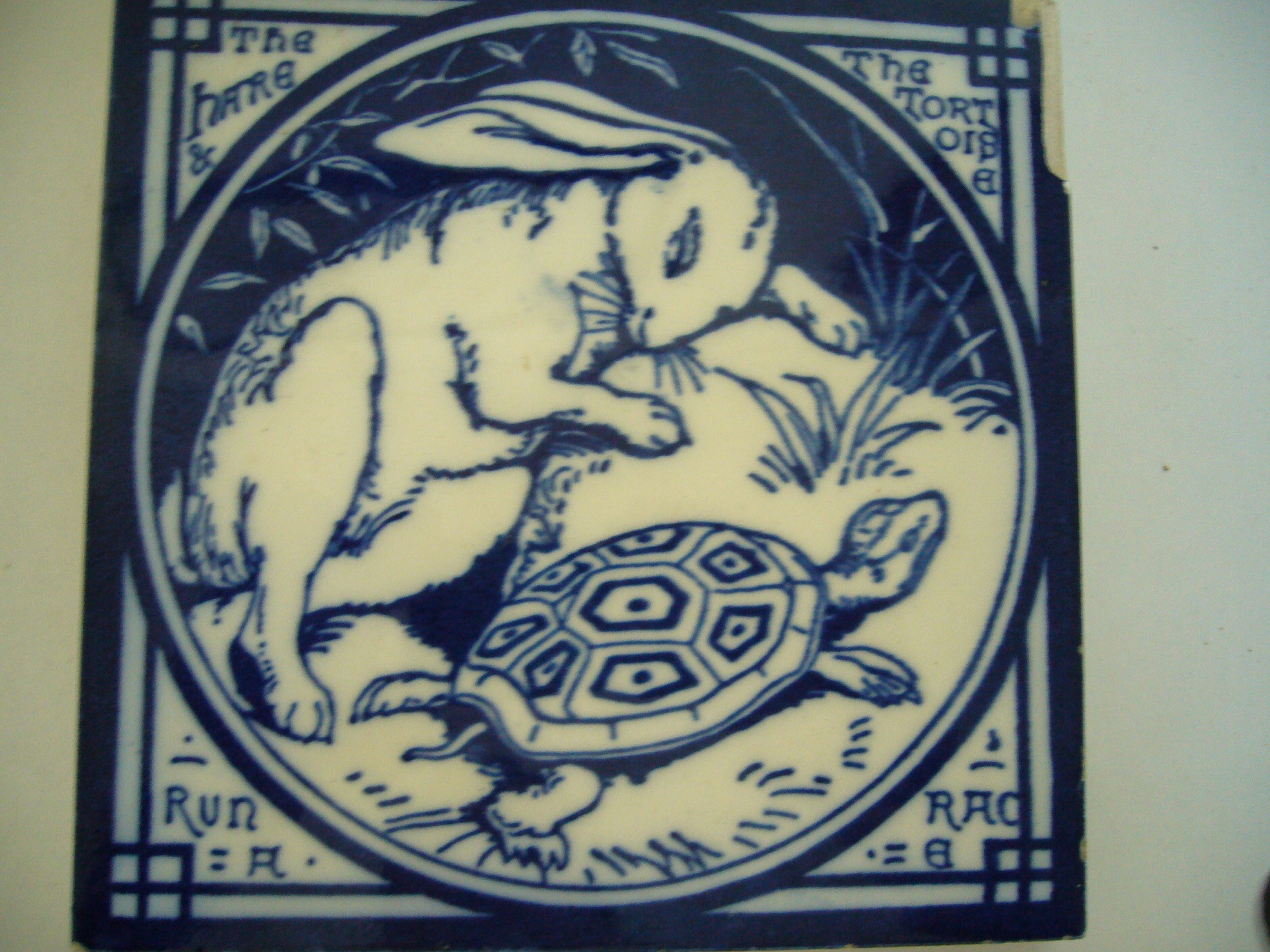

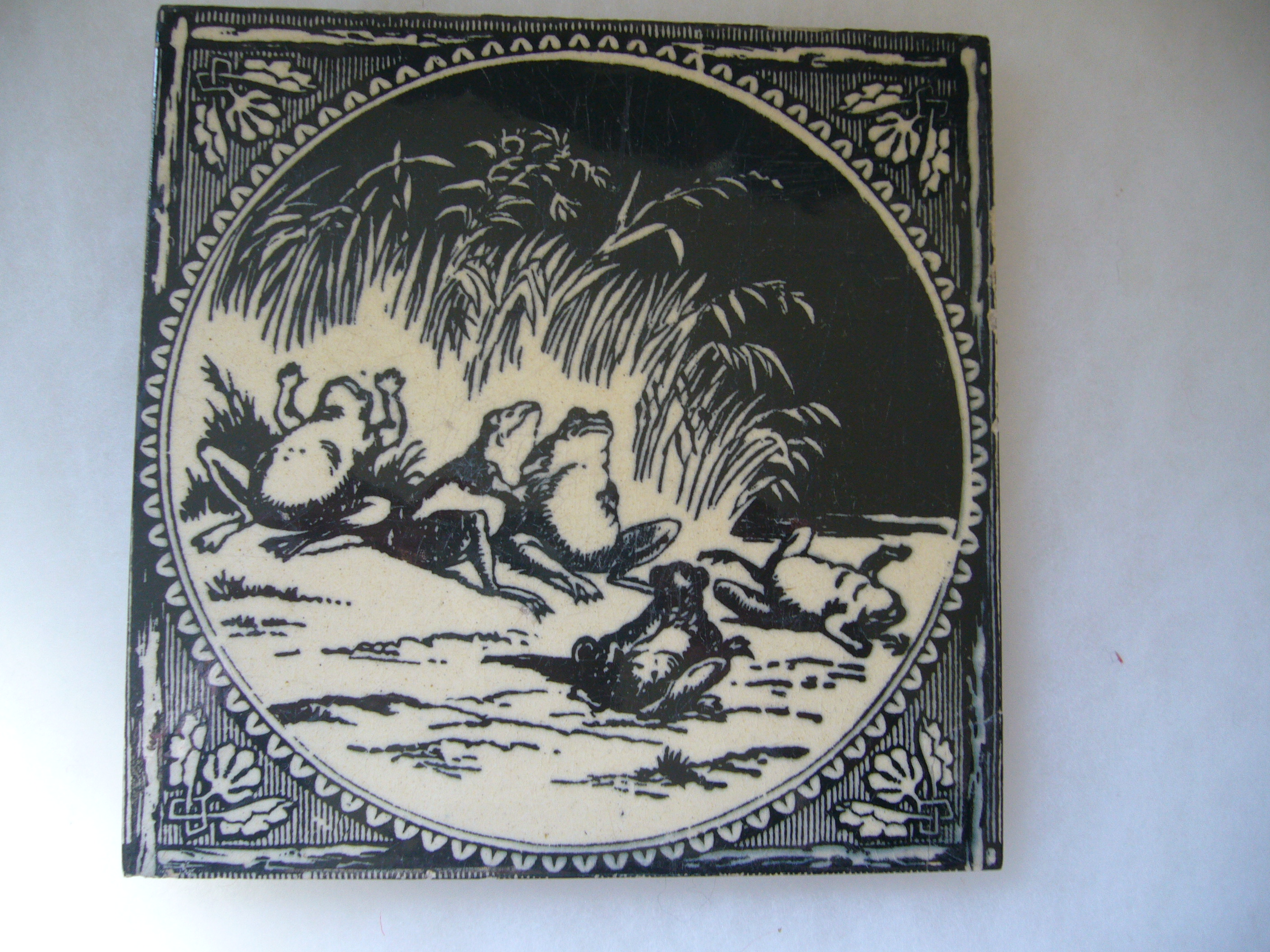

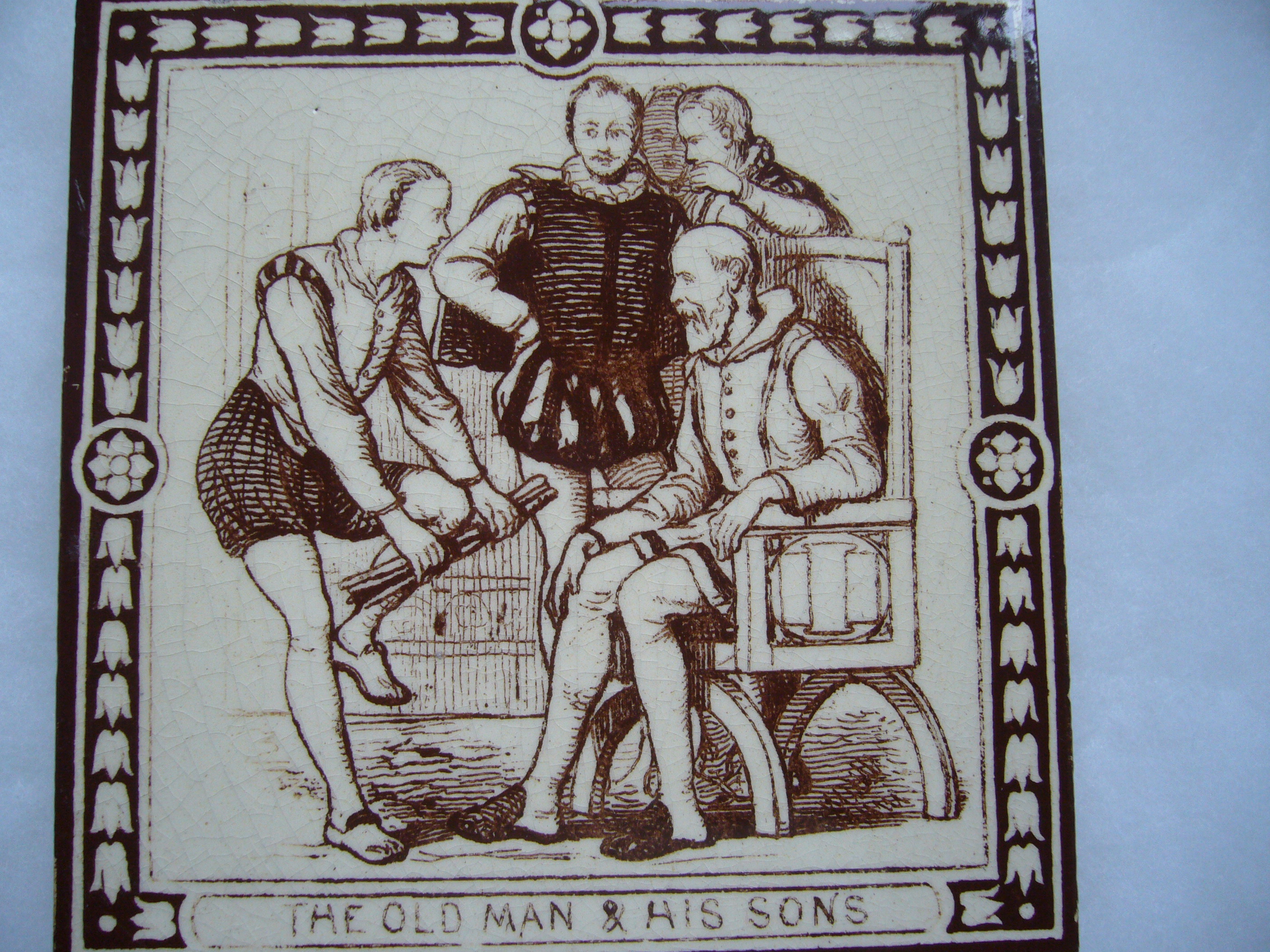

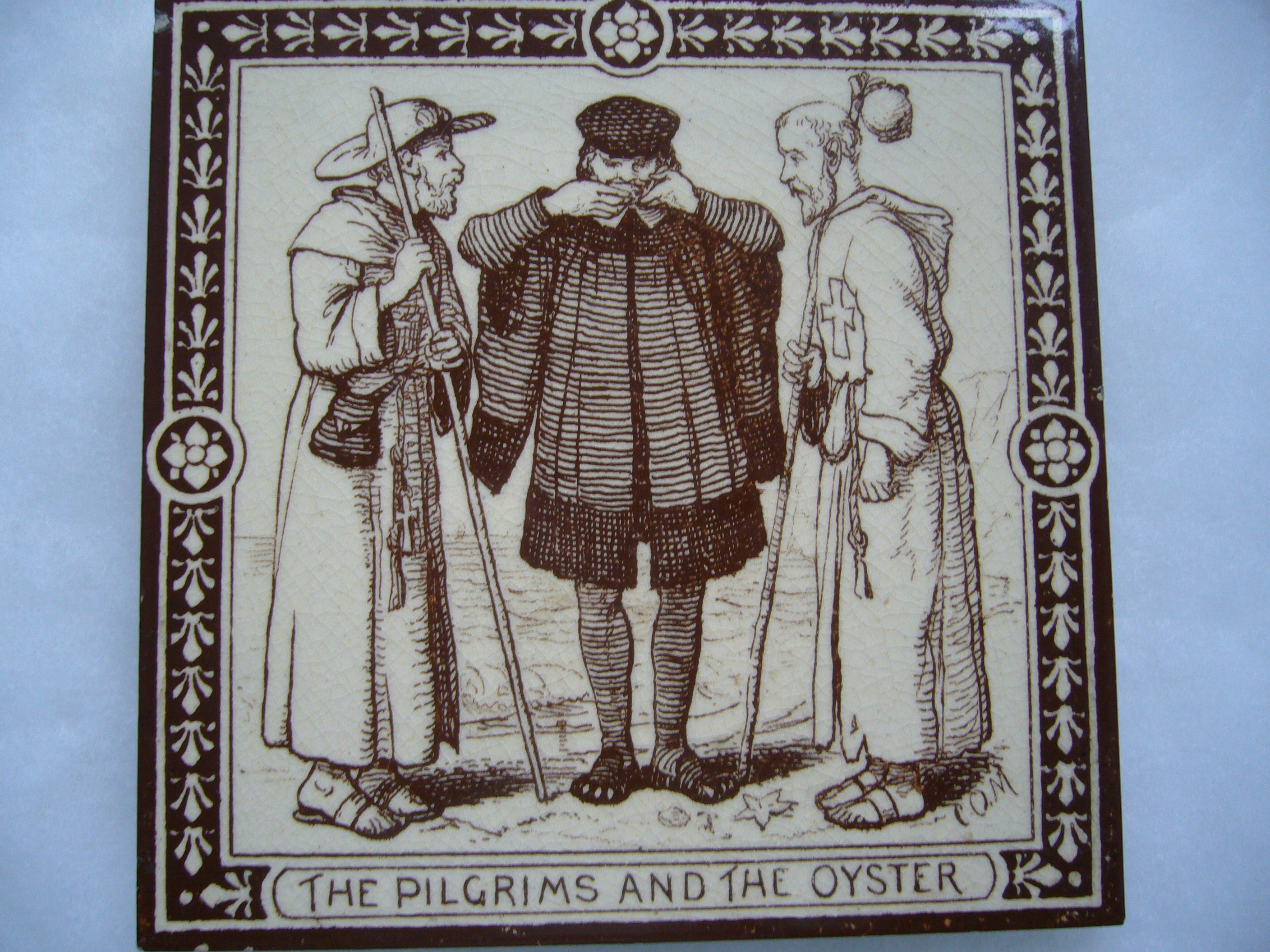

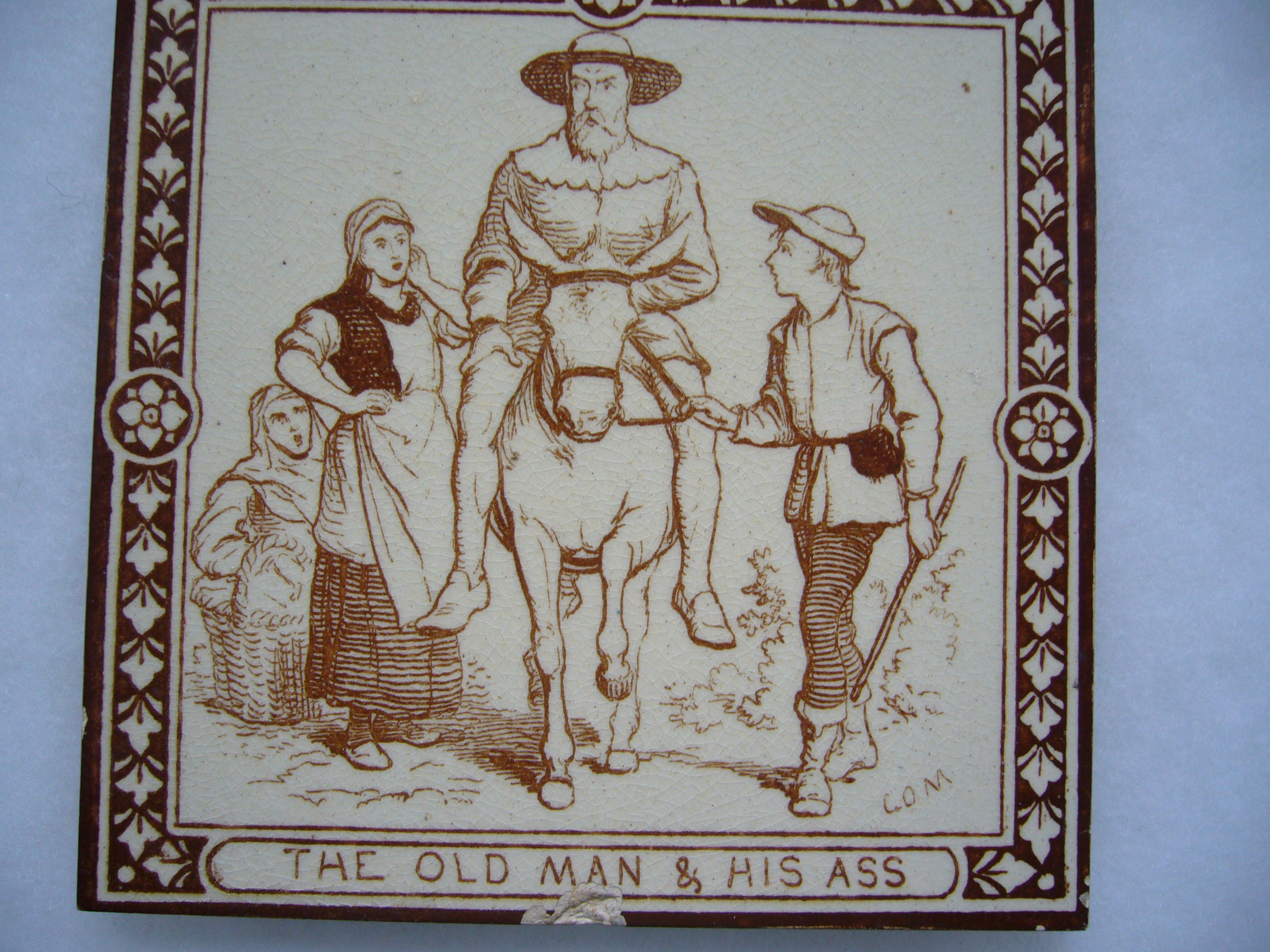

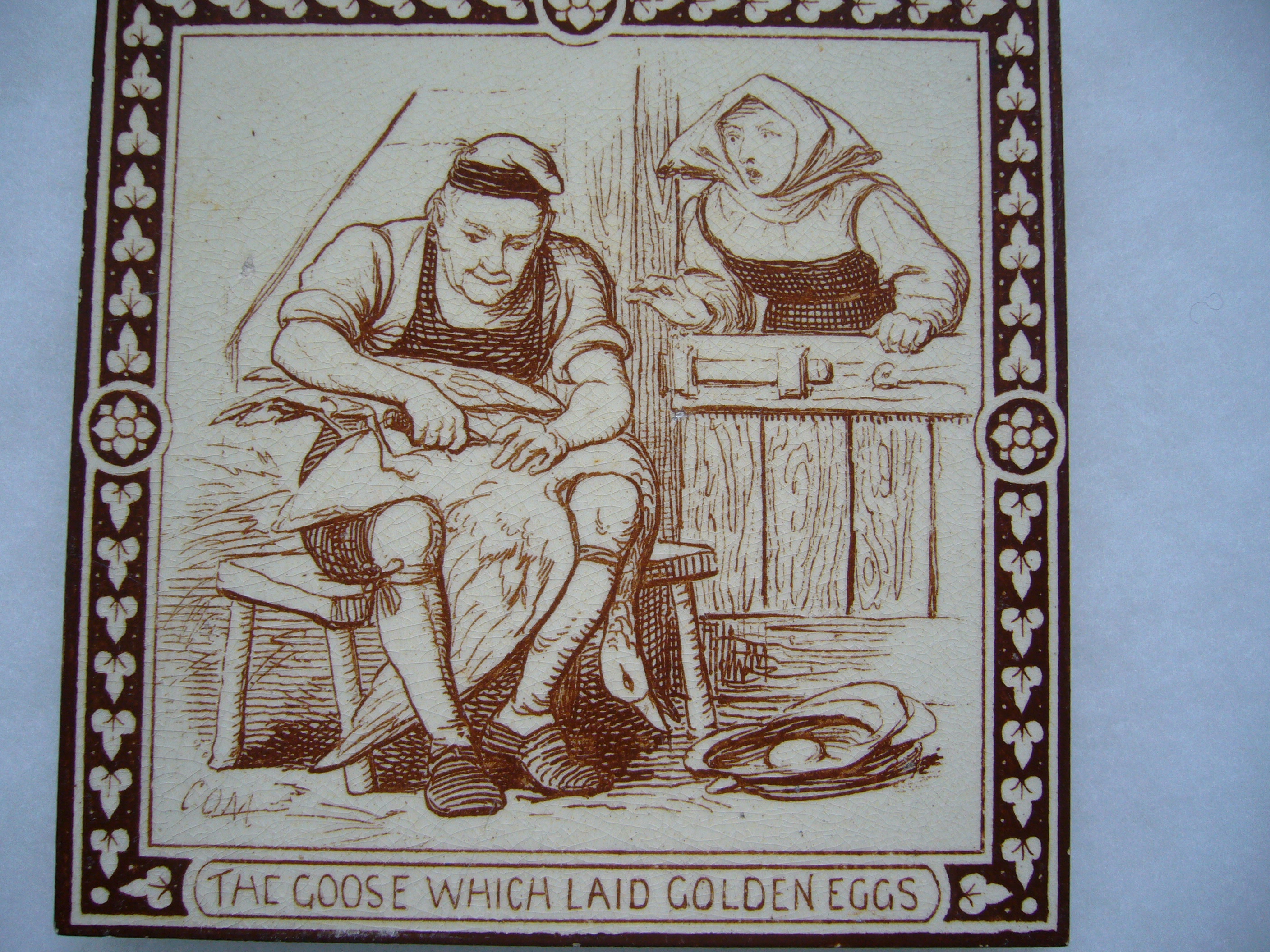

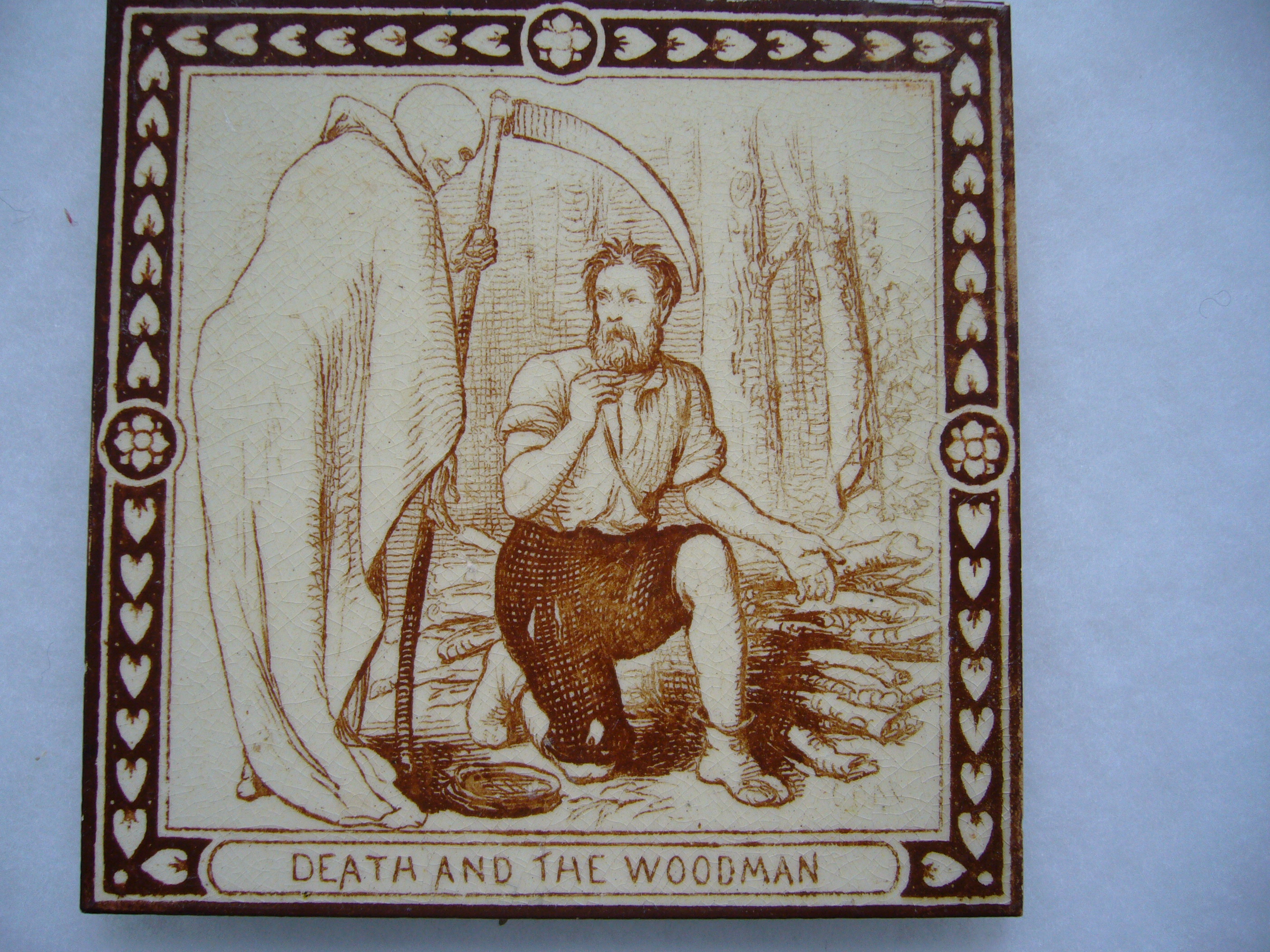

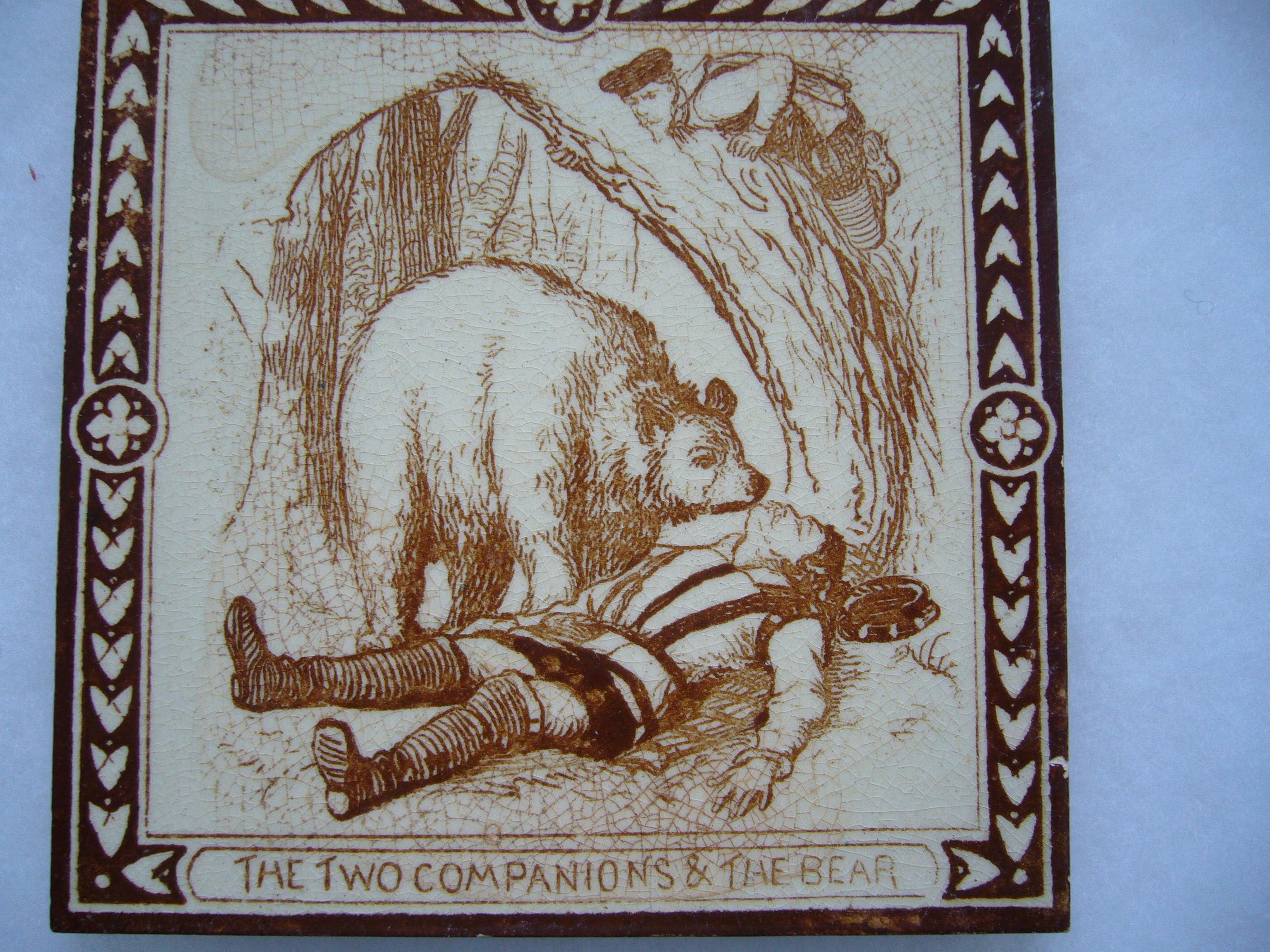

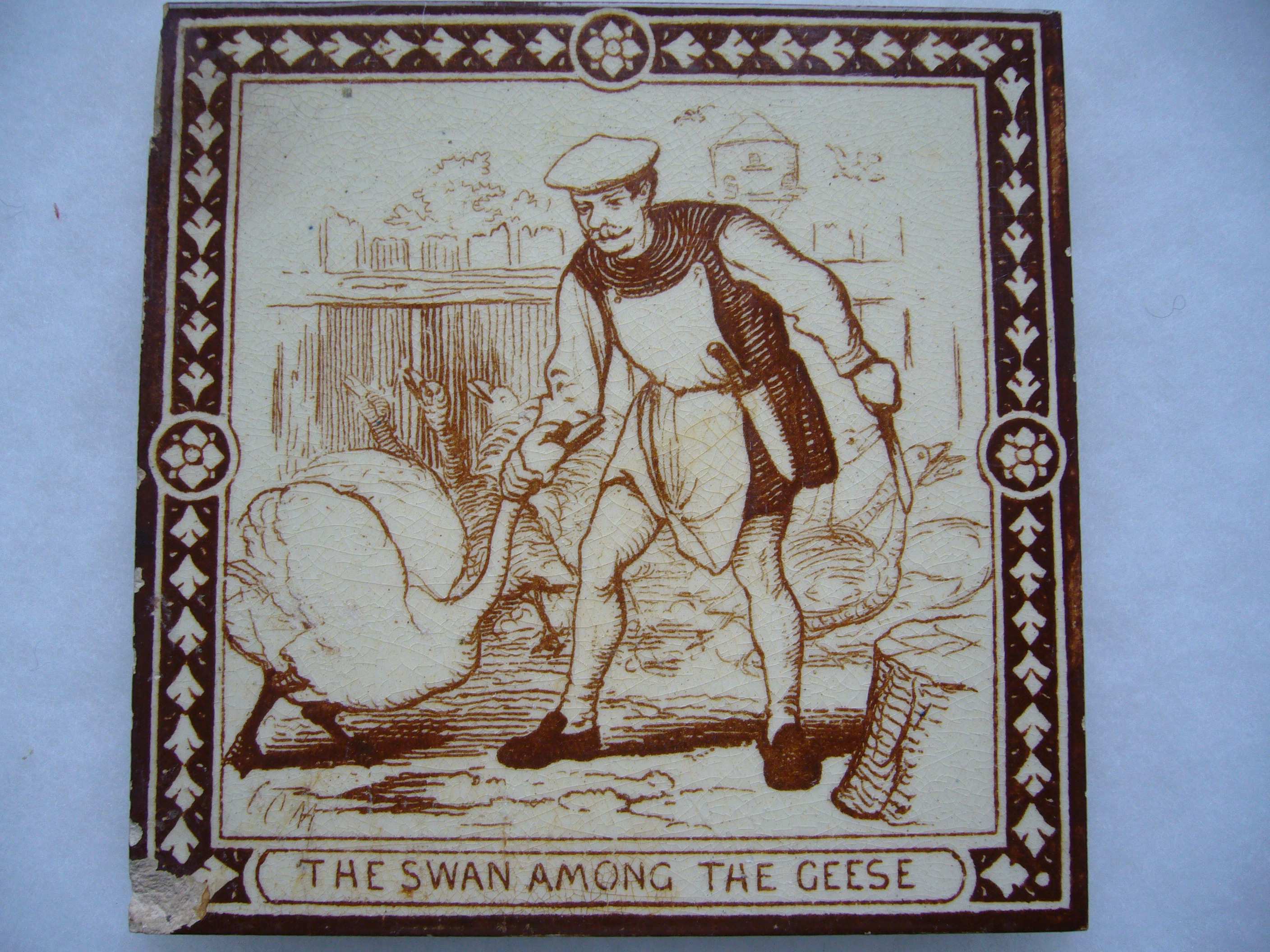

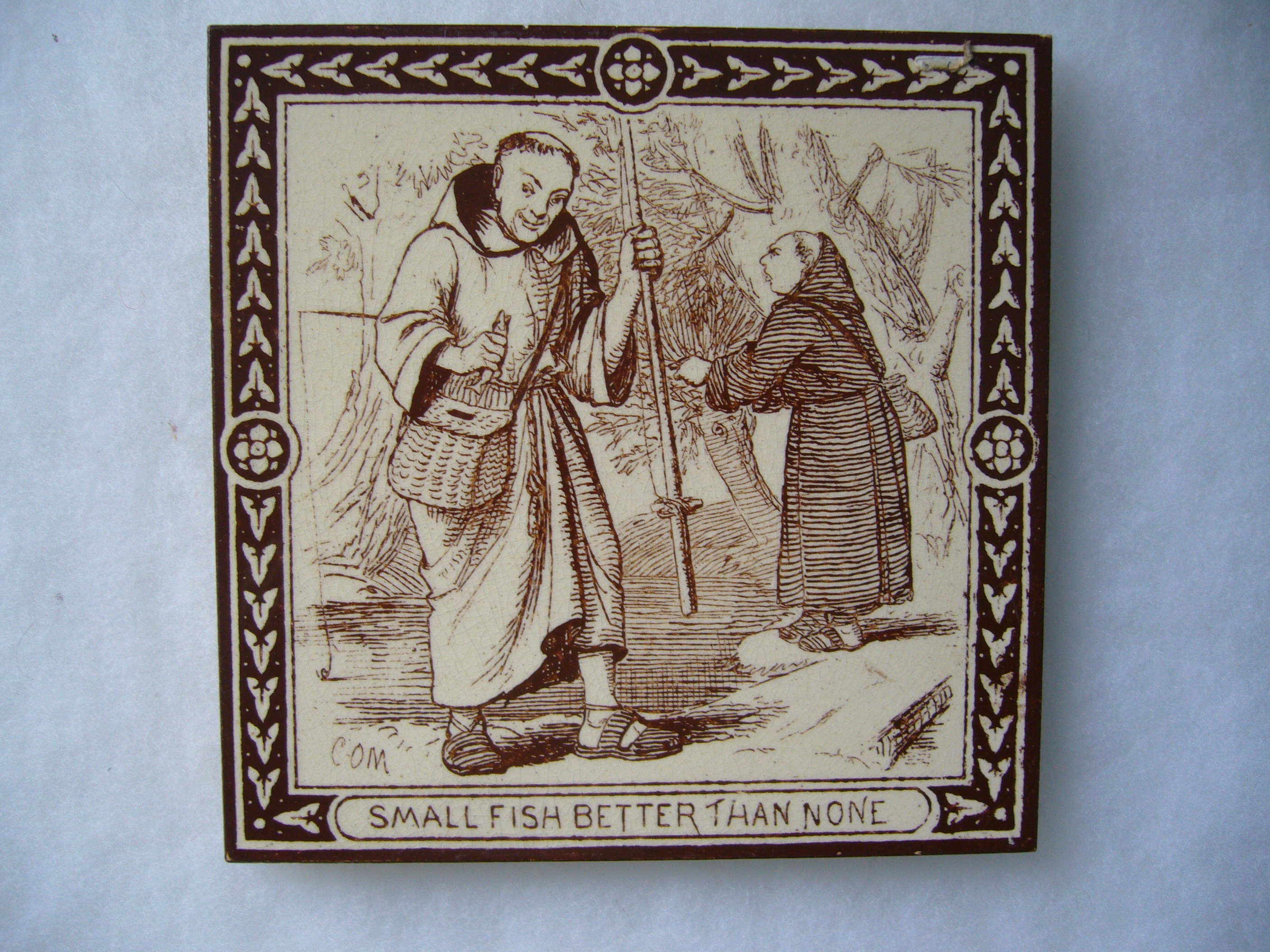

植物・動物、果物、鳥、観光名所、有名人・政治家のポートレート、田園風景、聖書、物語(「赤頭巾ちゃん」、「シンデレラ姫」、「イソップ物語」等)等々。

これらのタイルは、テーマ毎にシリーズ化されているものが多い。一つのシリーズは12枚から成り立っているものが多い。

用途としては、寺院、家屋、公共の建築物の装飾用や舗装用だけでなく、テーブルや椅子等の家具に組み込まれたりもした。寺院や公共の建築物には、組み絵タイルが使用され、

大量のタイルが消費された。

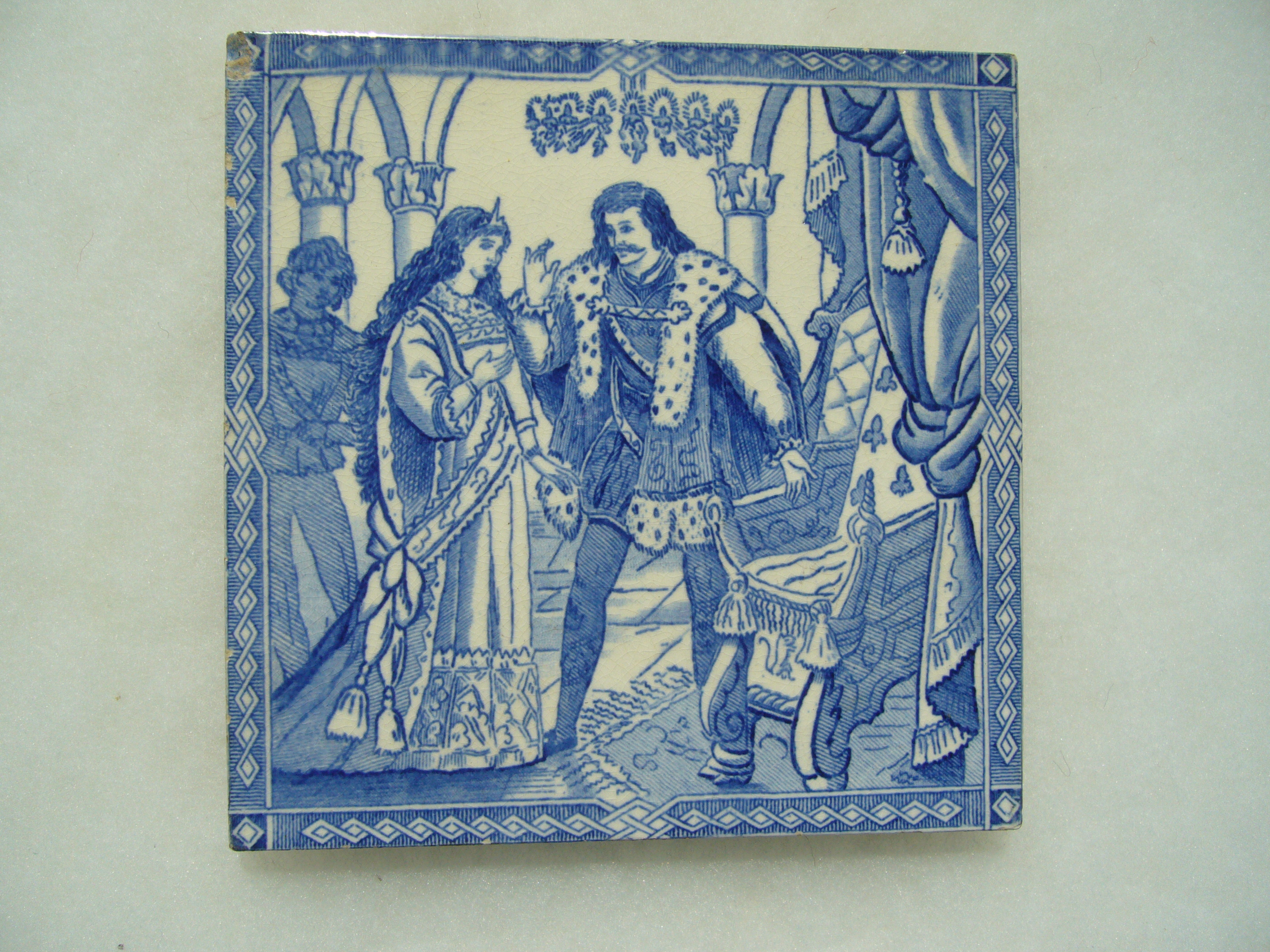

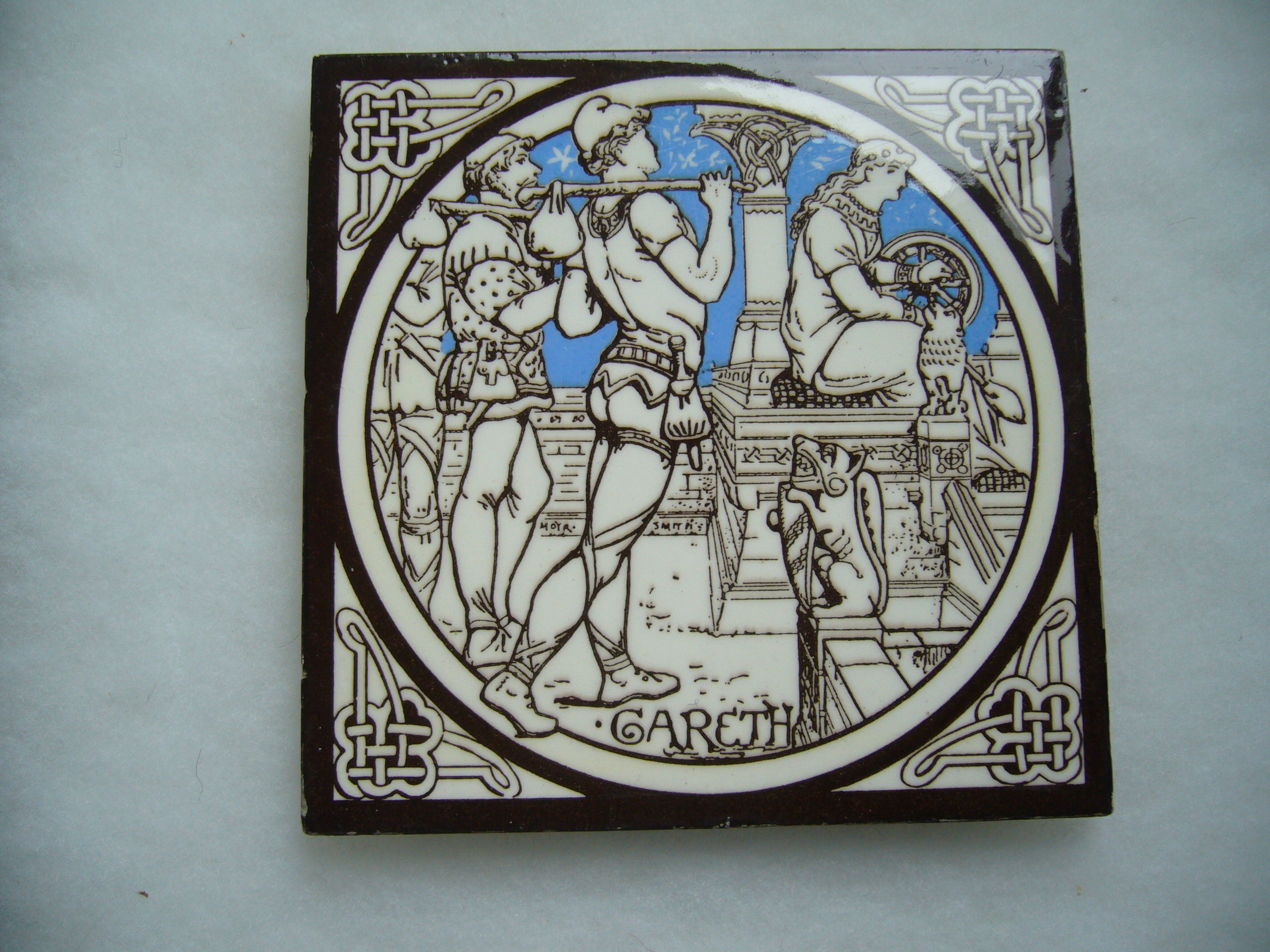

「テニスン作 国王牧歌」:Minton China Works

アーサー王伝説を題材とした12の物語。アーサー王や円卓の騎士が登場する。 「ランスロット」と「エレイン」:円卓の騎士であるランスロットとアストラットのエレインの恋物語。エレインは、アーサー王物語に比較的良く登場する女性の名前。

特に、ランスロット卿の周囲には多くのエレインが登場する。由来として、「エレイン」はギリシア神話に登場する世界一の美女、「ヘレネー」のフランス語読み。

このため、「美しい女性」というようなニュアンスがある。

「ランスロット」と「エレイン」:円卓の騎士であるランスロットとアストラットのエレインの恋物語。エレインは、アーサー王物語に比較的良く登場する女性の名前。

特に、ランスロット卿の周囲には多くのエレインが登場する。由来として、「エレイン」はギリシア神話に登場する世界一の美女、「ヘレネー」のフランス語読み。

このため、「美しい女性」というようなニュアンスがある。

「ペレアス」と「エタール」:「アーサー王の死」などに収録されている、ペレアス卿を主人公にした物語。ペレアス卿は、エタールに恋をし、懸命に彼女に尽くすものの、

エタールの方ではあまりペレアスに好感を持ってはいなかった。やがて、分かれることになった2人であるが、ガウェインがペレアスに対し2人の仲を取り持つことを約束する。

しかし、ガウェインの裏切りによって2人の仲は修復不可能になってしまう。最終的に、ペレアスは北の方に旅立つ。

「ペレアス」と「エタール」:「アーサー王の死」などに収録されている、ペレアス卿を主人公にした物語。ペレアス卿は、エタールに恋をし、懸命に彼女に尽くすものの、

エタールの方ではあまりペレアスに好感を持ってはいなかった。やがて、分かれることになった2人であるが、ガウェインがペレアスに対し2人の仲を取り持つことを約束する。

しかし、ガウェインの裏切りによって2人の仲は修復不可能になってしまう。最終的に、ペレアスは北の方に旅立つ。

「ゲライント」と「エニッド」:第4の牧歌の続編。妻の不貞を疑うようになったゲライントは、旅の途中、妻に対し一切口を開いてはならないと命令をした。

しかし、ゲライントに危機が迫るたびに妻は警告のために声をあげるのであった。ゲライントは何度も約束を破るエニードに怒り、ひどい扱いをする。

だが、やがてゲライントは妻の美徳を感じ、謝罪する。

「ゲライント」と「エニッド」:第4の牧歌の続編。妻の不貞を疑うようになったゲライントは、旅の途中、妻に対し一切口を開いてはならないと命令をした。

しかし、ゲライントに危機が迫るたびに妻は警告のために声をあげるのであった。ゲライントは何度も約束を破るエニードに怒り、ひどい扱いをする。

だが、やがてゲライントは妻の美徳を感じ、謝罪する。 「グィネヴィア」:アーサー王の王妃。グィネヴィアとランスロットはかねてから不倫関係にあったが、ついにこれがアーサー王の知るところとなる。

グィネヴィアは修道院に逃げ込む。グィネヴィアはアーサー王と面会を果たし、ついに許されることになる。そして、修道院に入ってから3年後、グィネヴィアは死亡してしまう。

「グィネヴィア」:アーサー王の王妃。グィネヴィアとランスロットはかねてから不倫関係にあったが、ついにこれがアーサー王の知るところとなる。

グィネヴィアは修道院に逃げ込む。グィネヴィアはアーサー王と面会を果たし、ついに許されることになる。そして、修道院に入ってから3年後、グィネヴィアは死亡してしまう。 「イゾルテ(イズー)」:アイルランド王女。政略結婚によりマルク王の妃となるが、トリスタンとの不義の愛に苦悩する。

「イゾルテ(イズー)」:アイルランド王女。政略結婚によりマルク王の妃となるが、トリスタンとの不義の愛に苦悩する。

「ガレス」と「リネッテ」:『アーサー王の死』にも収録されている、ガレス卿の冒険を描いた物語。母親により、騎士になることを反対されていたガレスは、身分を隠し、

1年間の台所下働きを勤めることと引き換えに騎士になることを許される。やがて、数々の障害を乗り越え、ガレスは乙女を助けるための冒険をやり遂げた。

「ガレス」と「リネッテ」:『アーサー王の死』にも収録されている、ガレス卿の冒険を描いた物語。母親により、騎士になることを反対されていたガレスは、身分を隠し、

1年間の台所下働きを勤めることと引き換えに騎士になることを許される。やがて、数々の障害を乗り越え、ガレスは乙女を助けるための冒険をやり遂げた。 「ヴィヴィアン」:アーサー王を補佐する魔術師マーリンの愛人にして弟子。湖の乙女

「ヴィヴィアン」:アーサー王を補佐する魔術師マーリンの愛人にして弟子。湖の乙女 「エクスカリヴァー」:アーサー王が持つとされる剣。魔法の力が宿るとされ、ブリテン島の正当な統治者(=イングランド王)の象徴とされることもある。

「エクスカリヴァー」:アーサー王が持つとされる剣。魔法の力が宿るとされ、ブリテン島の正当な統治者(=イングランド王)の象徴とされることもある。 「アーサー王の死」:アーサー王の騎士の一人、モードレッドがアーサー王に対し反乱をおこす。アーサー王の円卓の騎士達は既に多くが脱落したり、戦死していた。

アーサー王の手で最初に騎士になったベデヴィアが、王とモードレッドの戦いを見届ける。王は最後に勝利したが、重傷を負い、治療のためアバロン島に向かった。

「アーサー王の死」:アーサー王の騎士の一人、モードレッドがアーサー王に対し反乱をおこす。アーサー王の円卓の騎士達は既に多くが脱落したり、戦死していた。

アーサー王の手で最初に騎士になったベデヴィアが、王とモードレッドの戦いを見届ける。王は最後に勝利したが、重傷を負い、治療のためアバロン島に向かった。

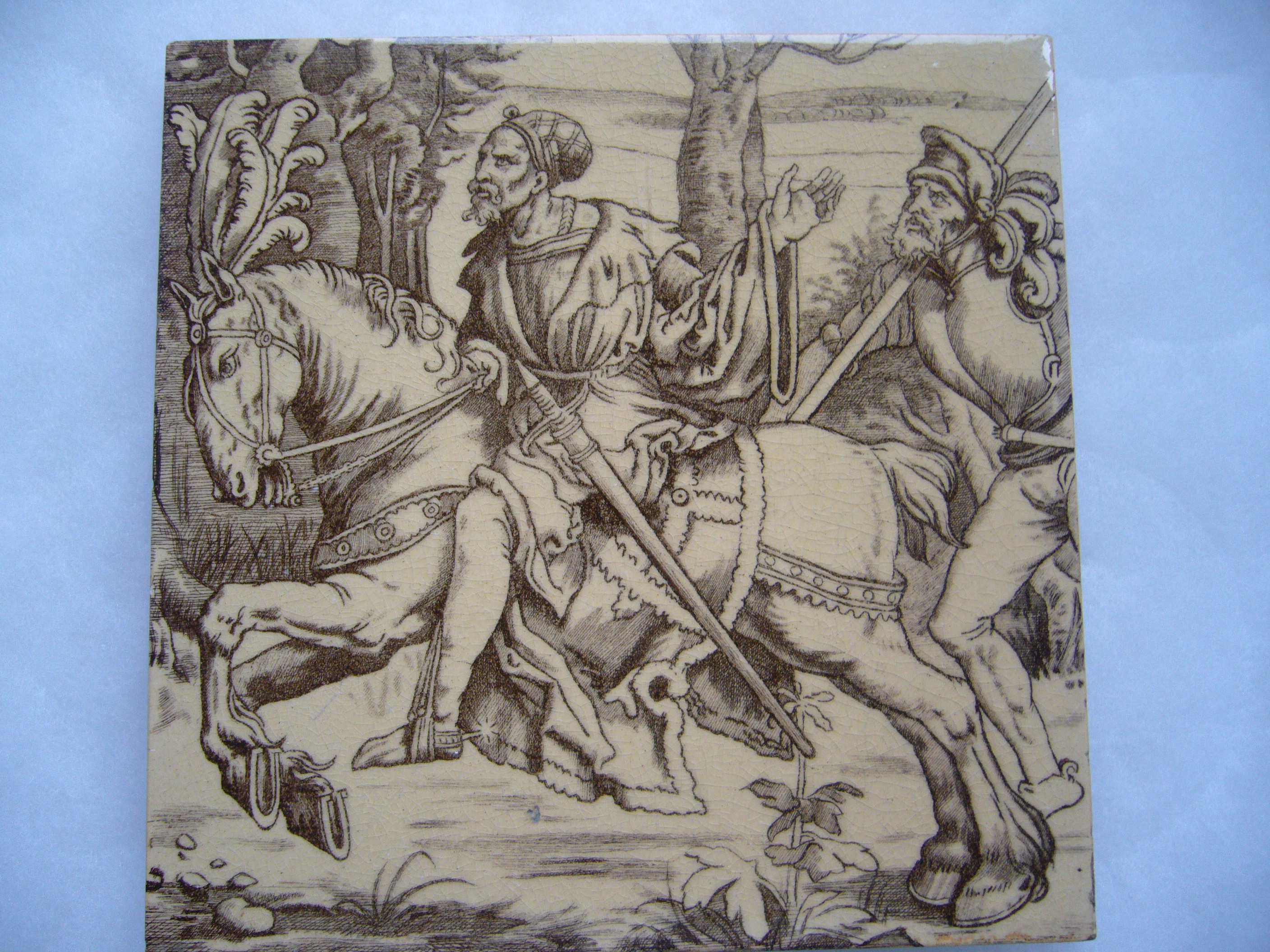

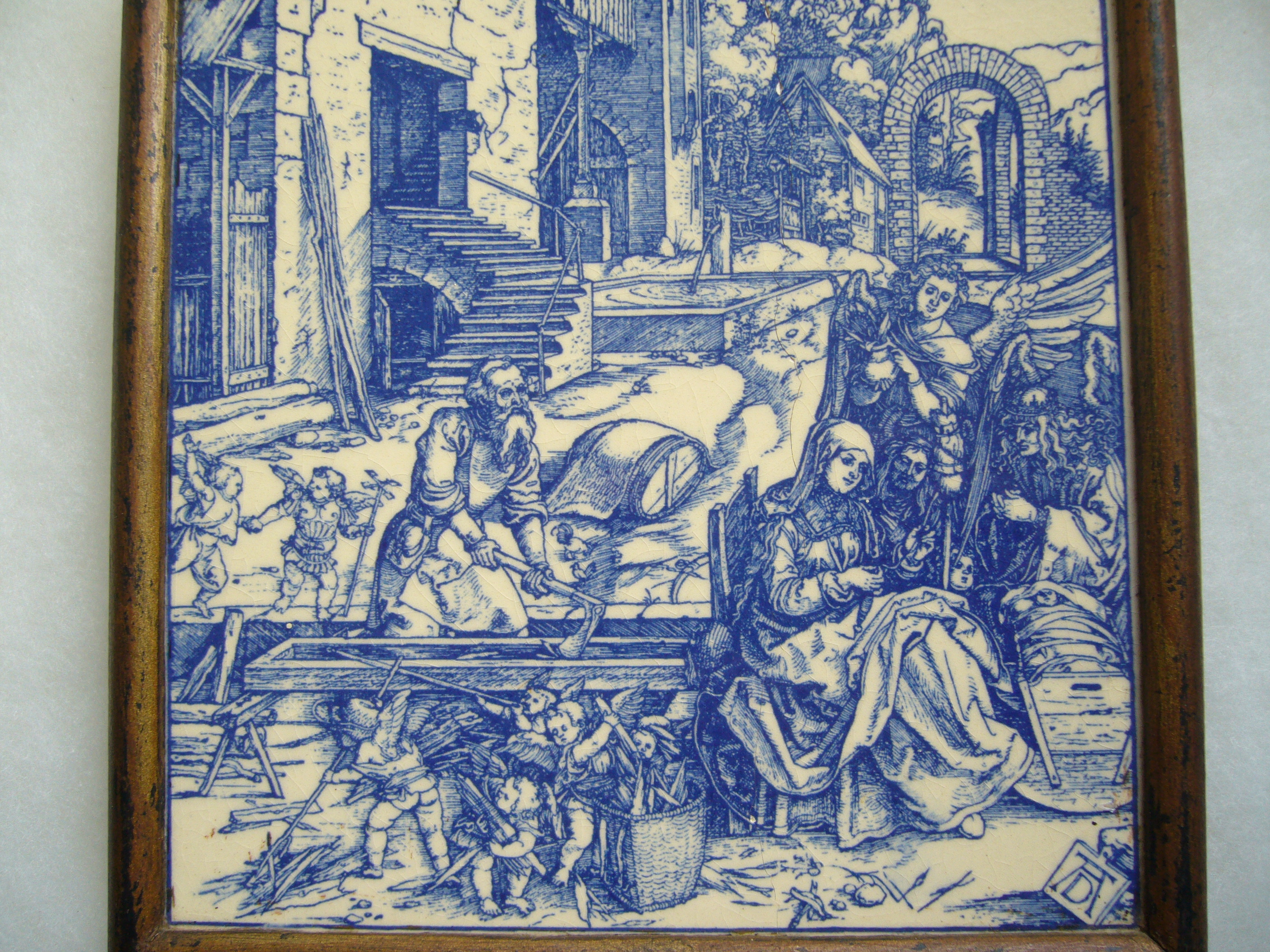

「アルブレヒト・デューラー版画」:Minton China Works

「アルブレヒト・デューラー版画」:Austria Vienna

「美食仲間シリーズ」」:Wedgewood

「人は、足が運べるだけ遠くへ行く」

「人は、足が運べるだけ遠くへ行く」

「彼は女性に触れた事のない事を嘆く」

「彼は女性に触れた事のない事を嘆く」

「明日を苦しめる今の快楽から飛びされ」

「明日を苦しめる今の快楽から飛びされ」

「謙虚さは若者の野心の梯子」:成功するまでは登るが、一度頂点に達するとそれを捨て去る:「シェクスピア「ジュリアス・シーザー」の一節

「謙虚さは若者の野心の梯子」:成功するまでは登るが、一度頂点に達するとそれを捨て去る:「シェクスピア「ジュリアス・シーザー」の一節

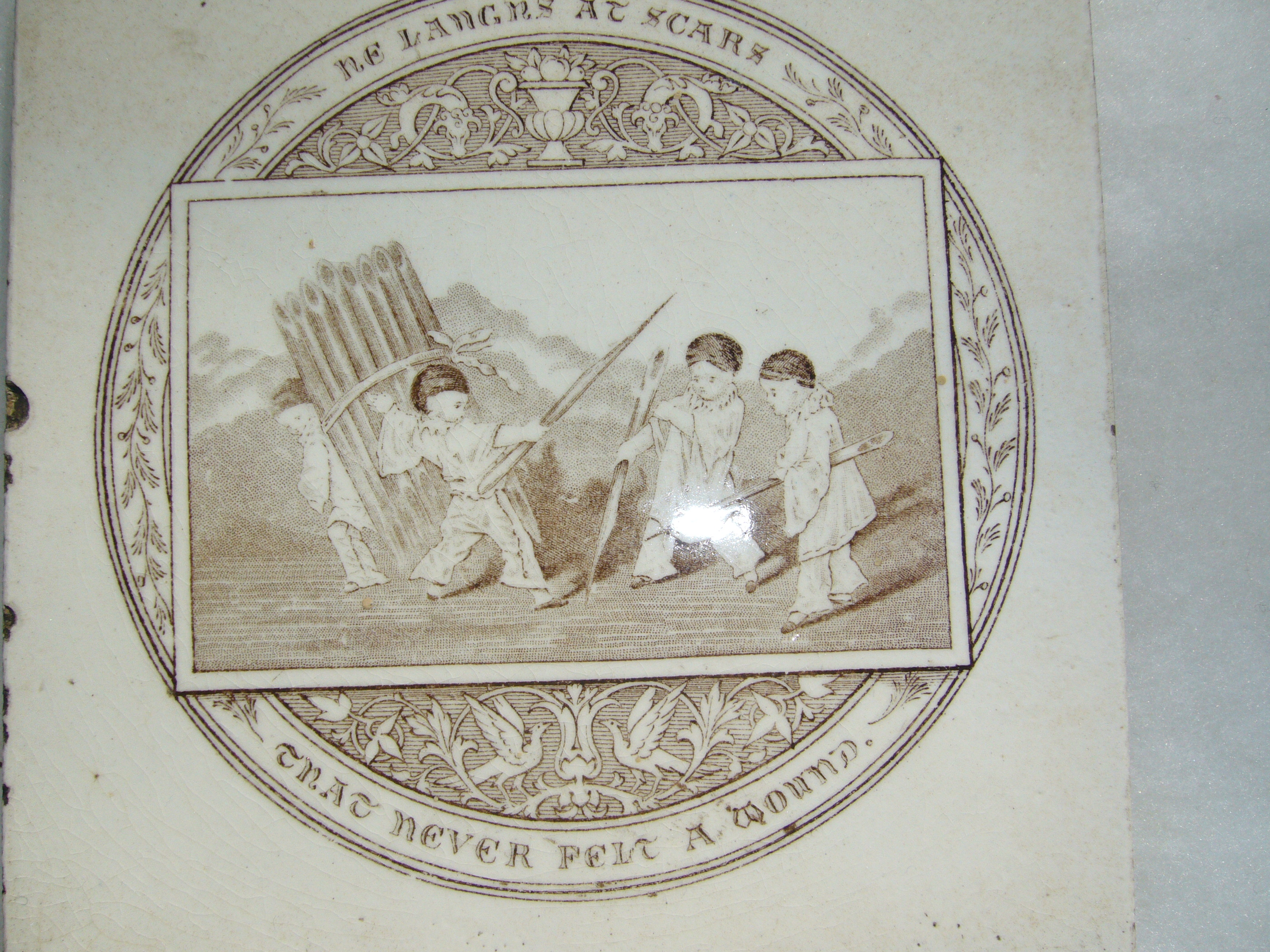

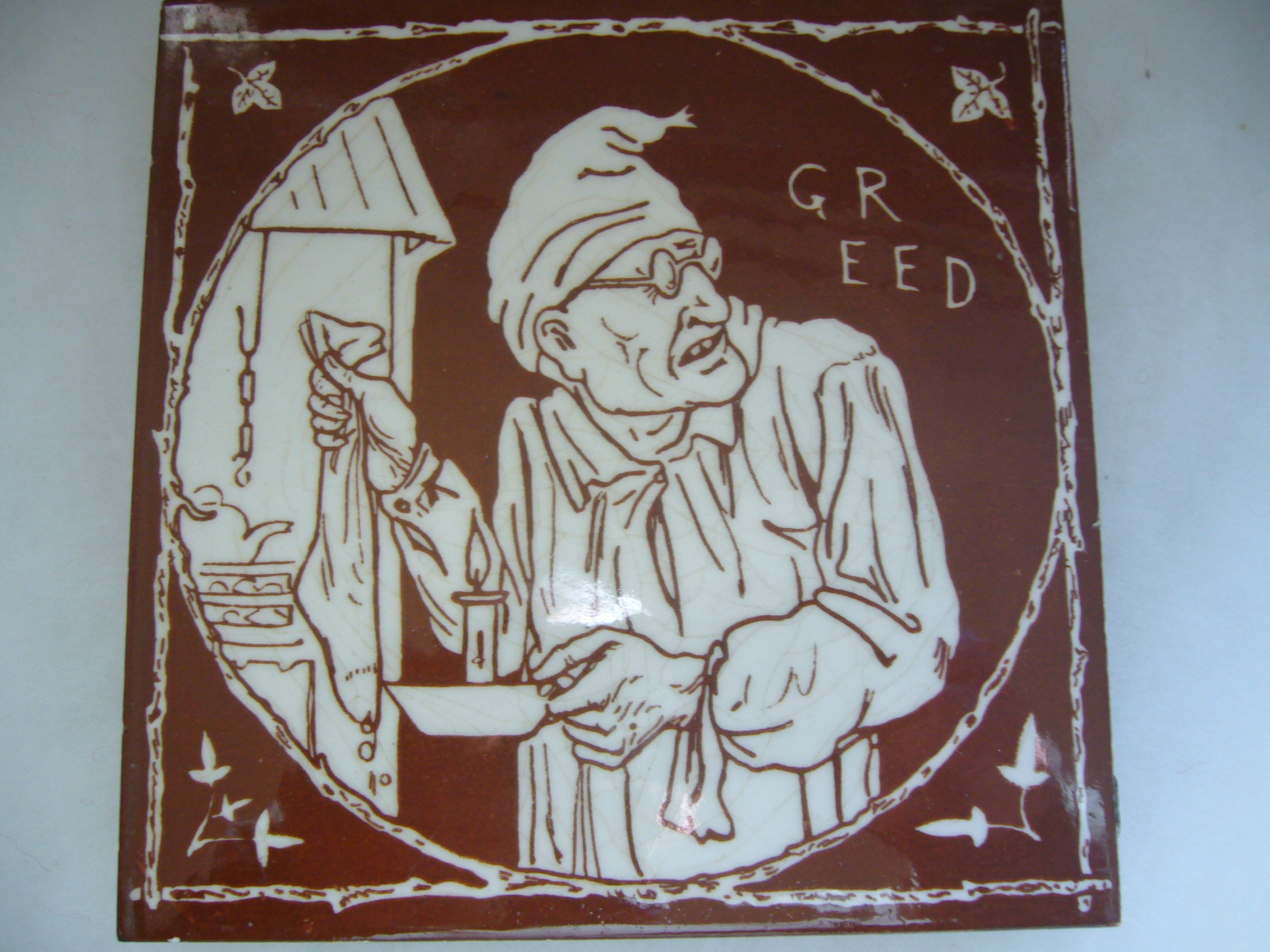

「ユーモア・シリーズ」」:Wedgewood

「無視」「満足」「謙虚」「強欲」

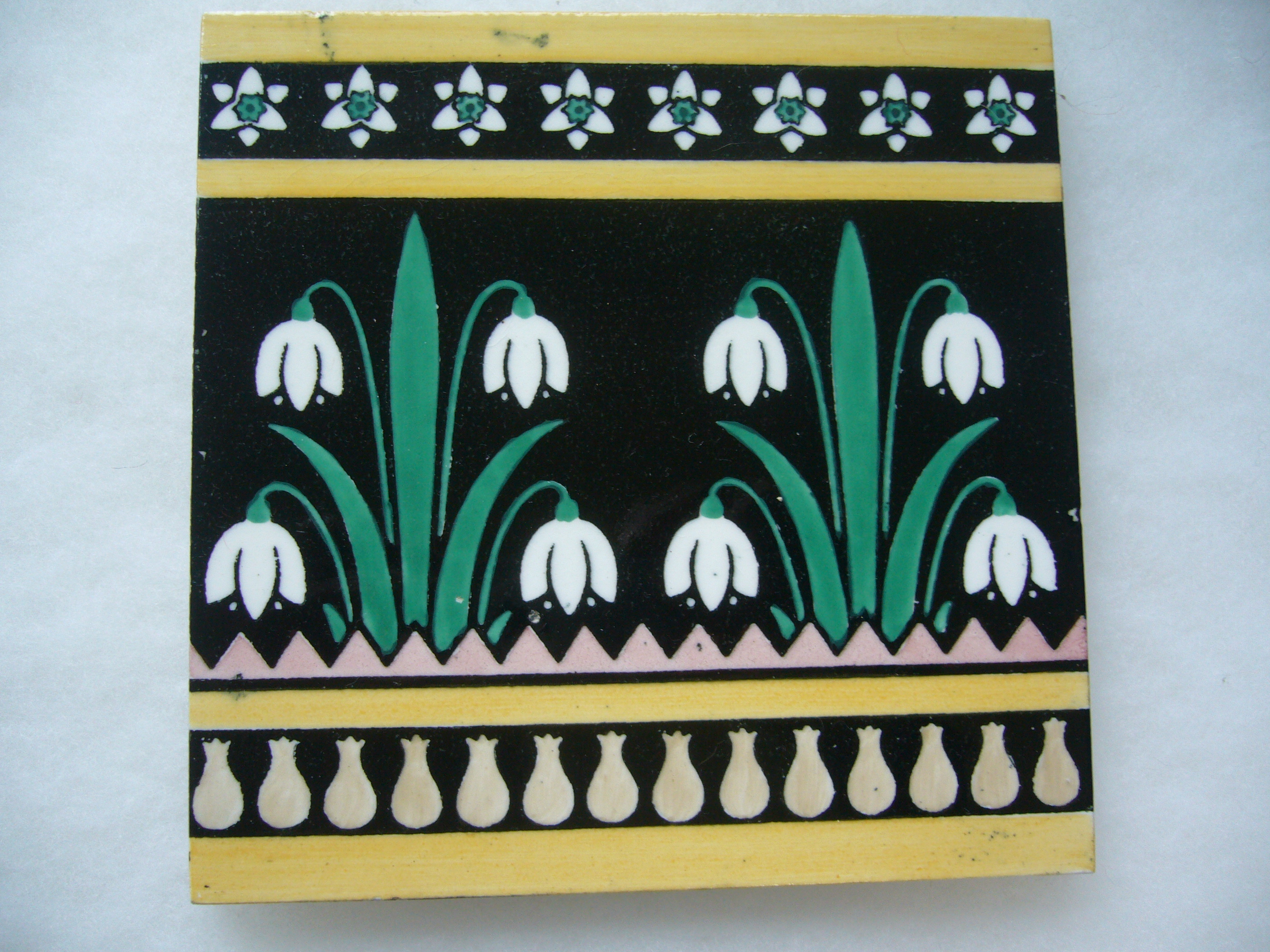

「アーツ・アンド・クラフト タイル1」:William De Morgan

「アーツ・アンド・クラフト タイル2」:オランダのタイル・メーカーが、

アーツ・アンド・クラフト運動の影響を受けて、William MorrisやPhillip Webb風のデザインで英国向けに輸出したもの

「アーツ・アンド・クラフト タイル4」:フランス・ロングウィー・タイル

「アーツ・アンド・クラフト タイル5」Christopher Dresser

「アーツ・アンド・クラフト タイル6」Walter Crane

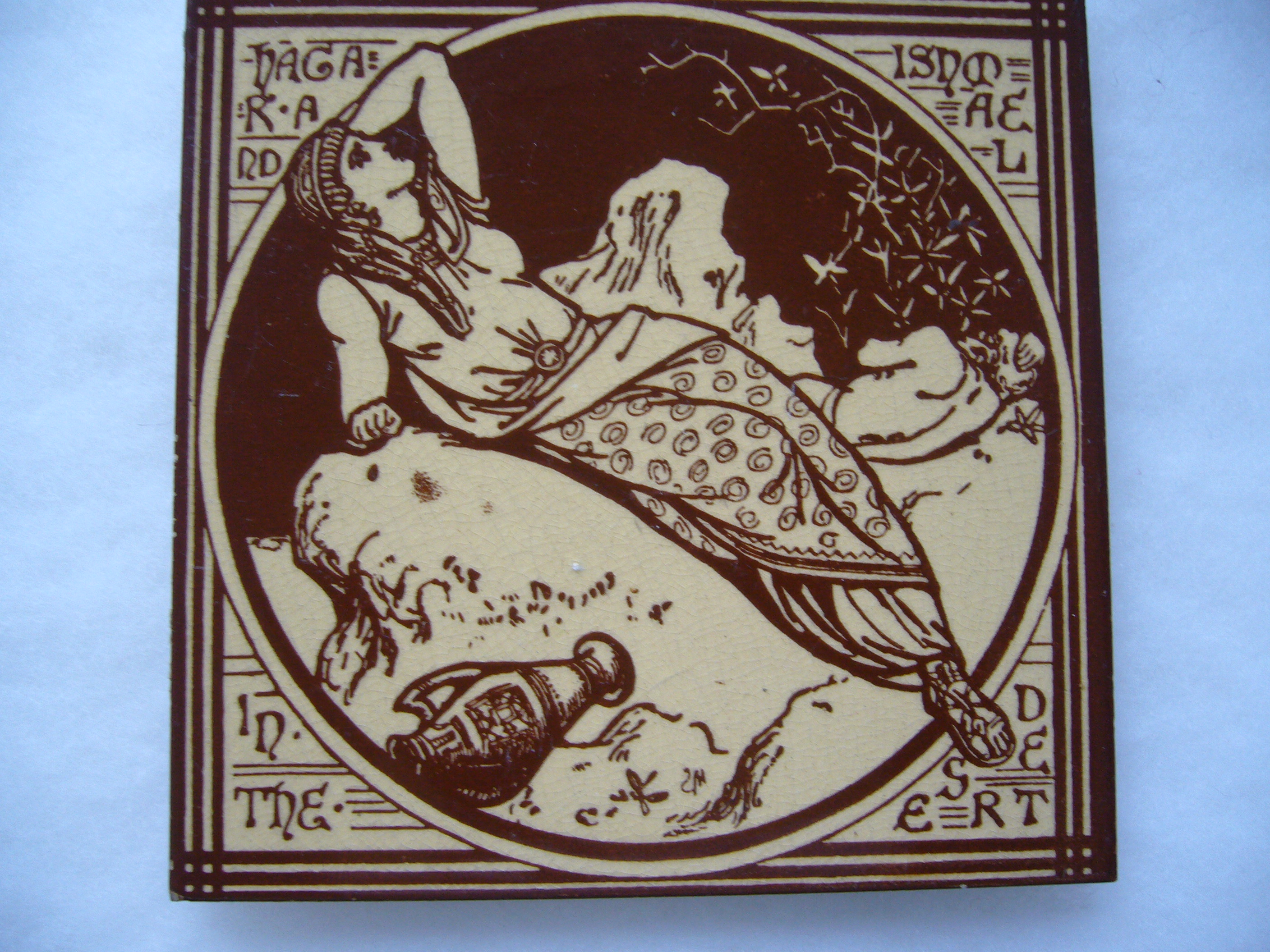

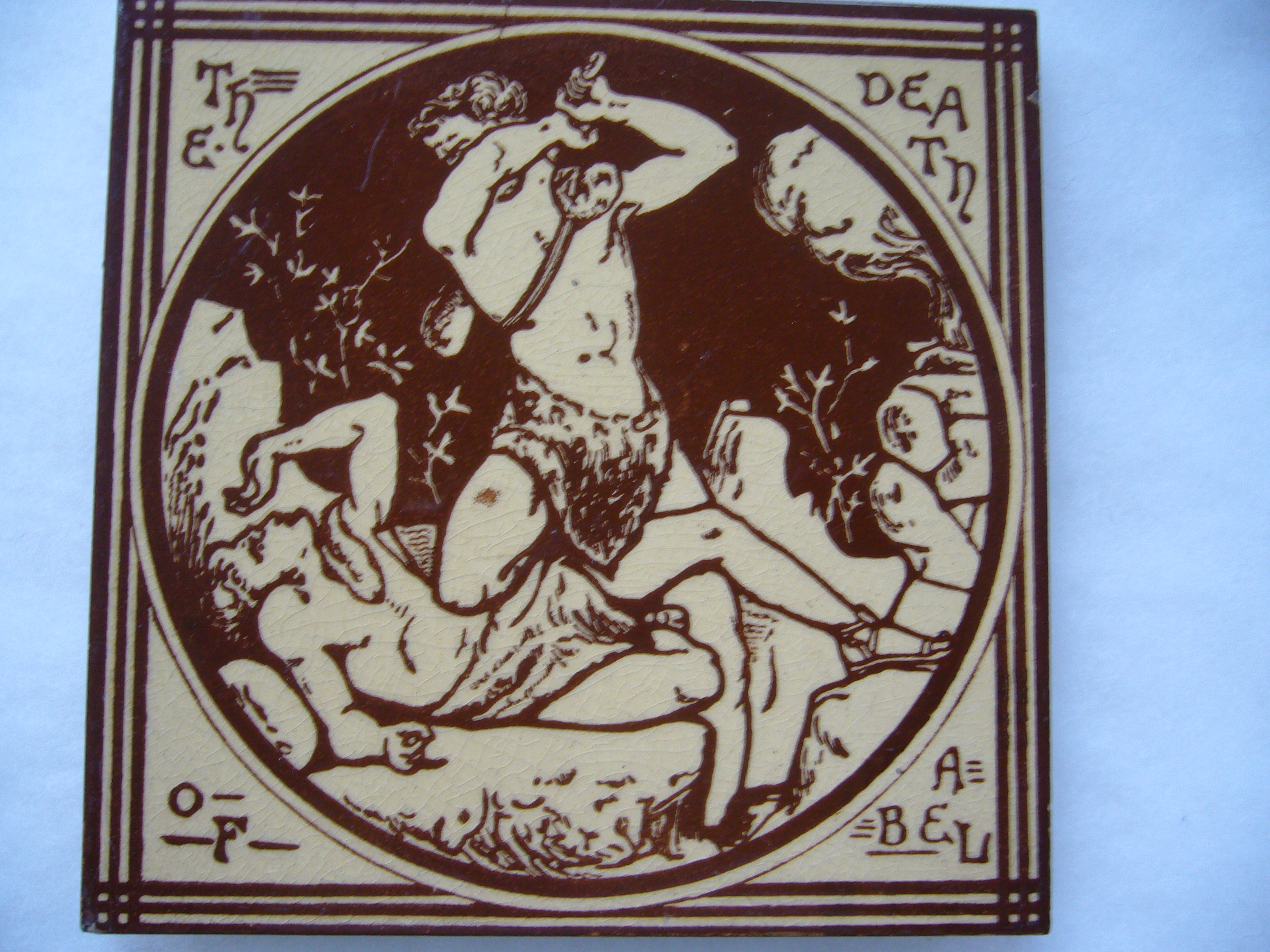

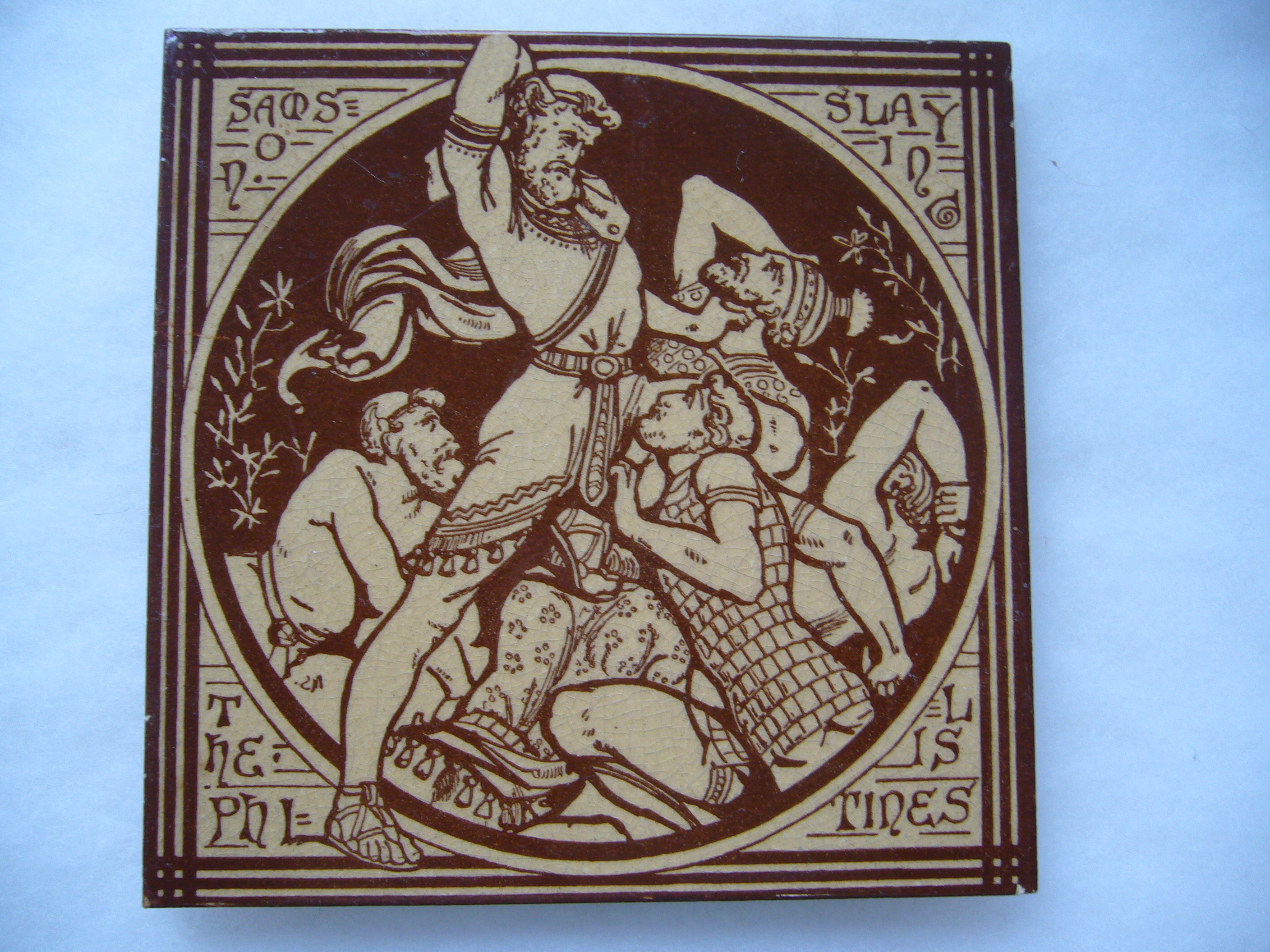

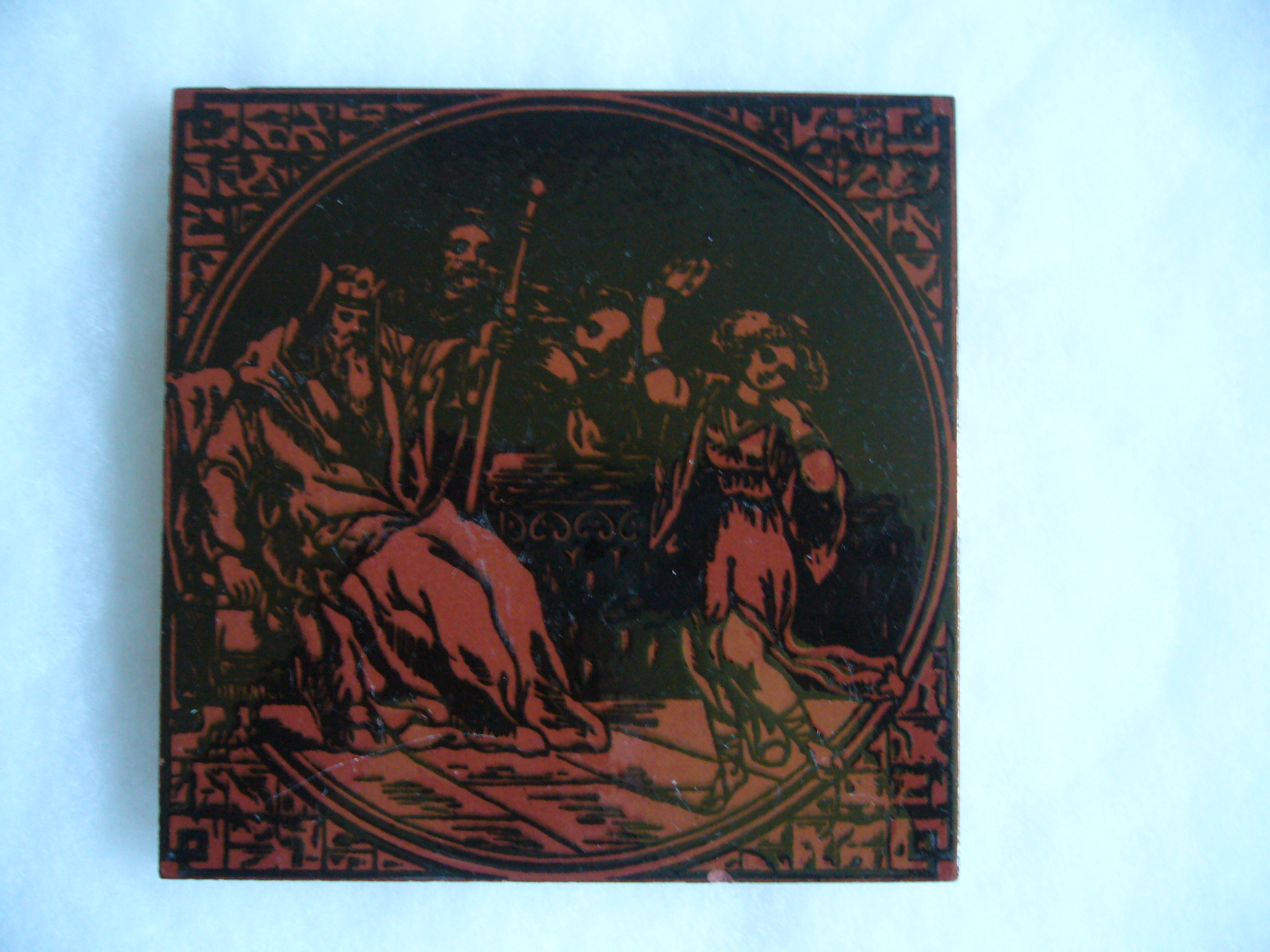

「旧約聖書シリーズ」:Minton China Works

「創世記:アダムとイヴのエデンの園からの追放」「創世記:ソドムとゴモラの炎上」「創世記:イサクの燔祭」 「創世記:ヤコブの夢」「出エジプト記:モーゼの発見」 「サミュエル記:エリとサミュエル」「サミュエル記:サウル王の前で竪琴を弾くダビデ」 「創世記:砂漠に追放されたヘーガーとイシュマエル」「士師記:ペリシテ人を討つサムソン」「創世記:アベルの死」「創世記:ファラオに仕えるヨセフ」 「出エジプト記:第1子の殺害」

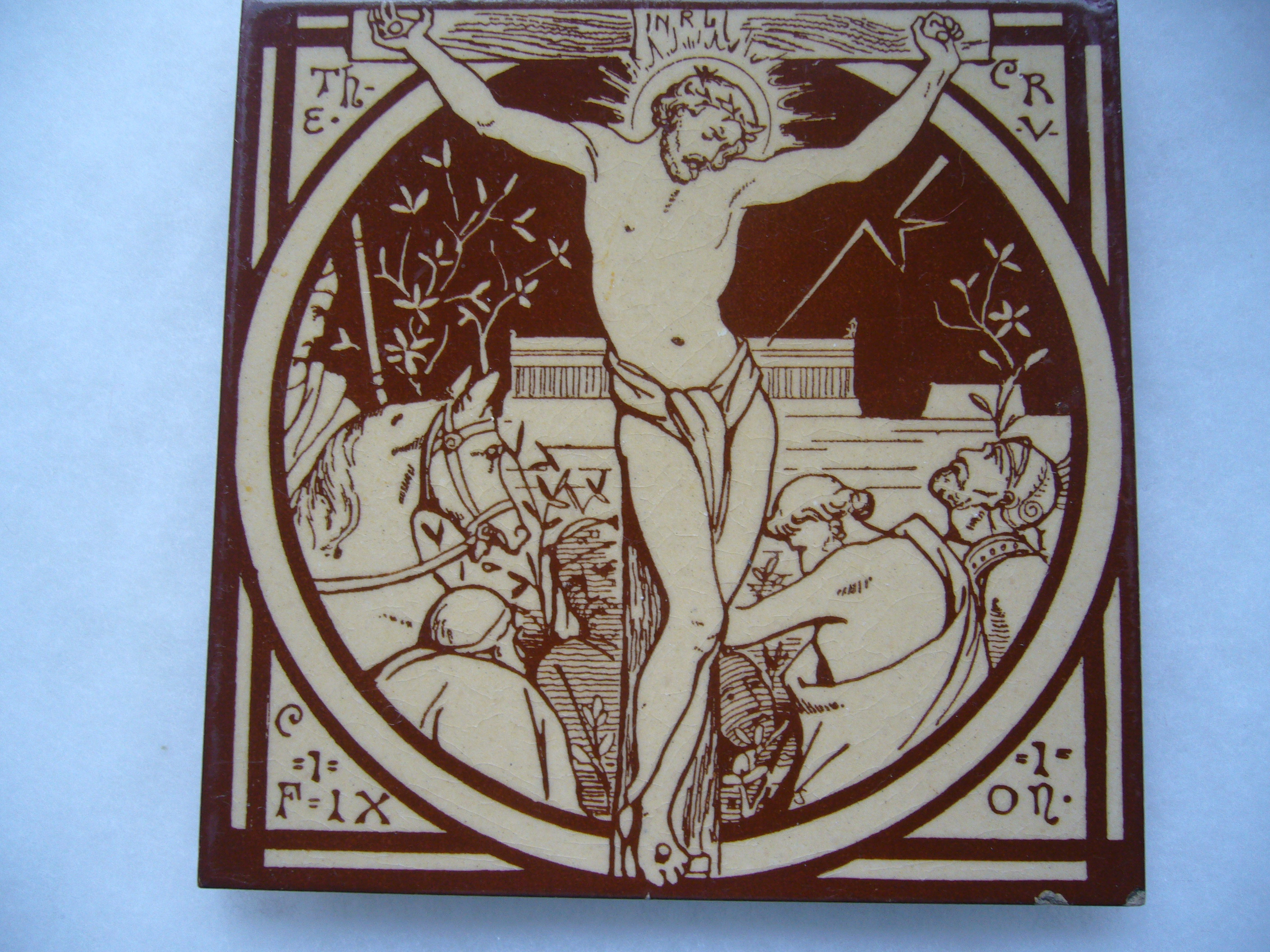

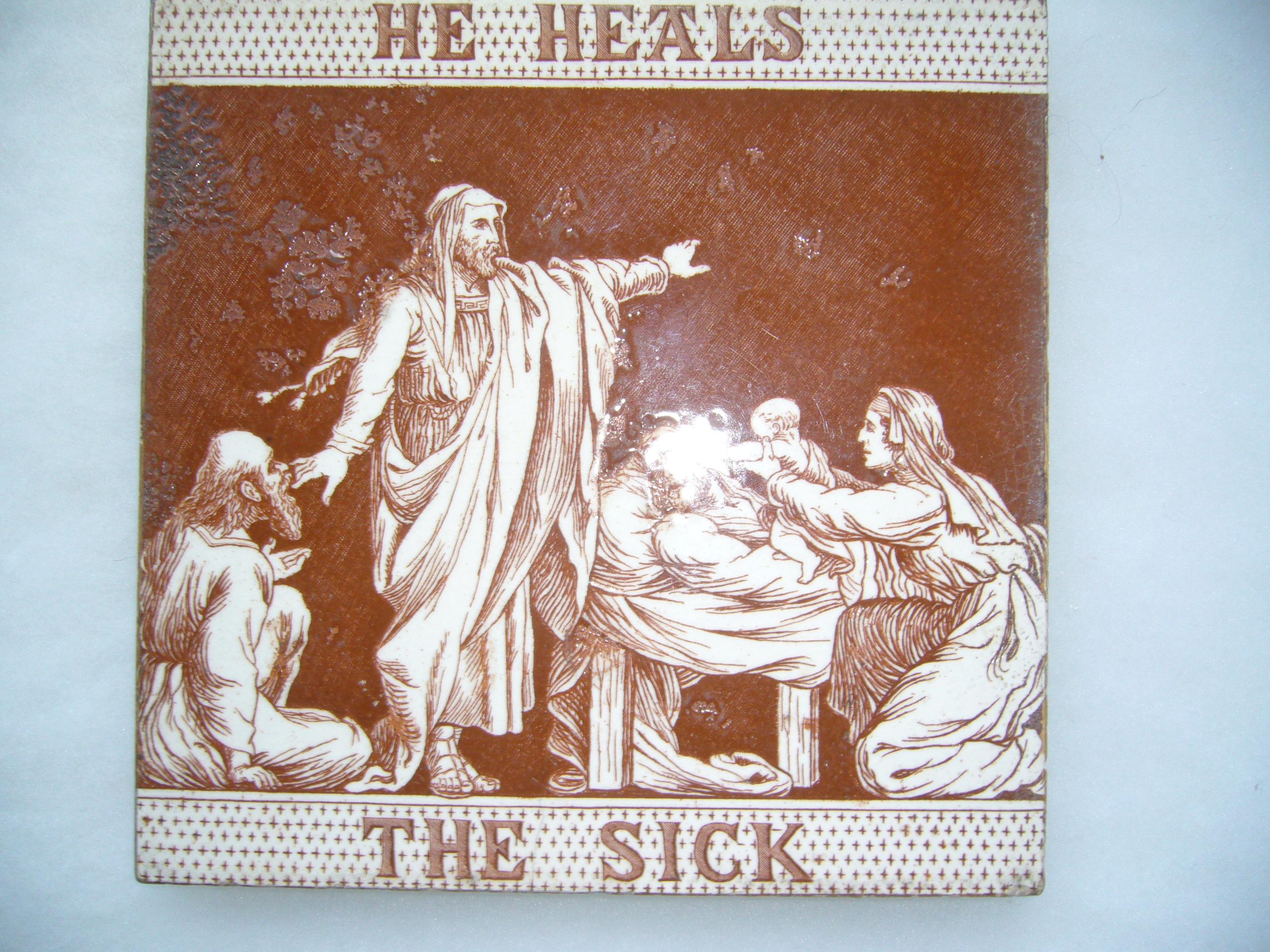

「新約聖書シリーズ」:Minton China Works

「イエス、マグダラのマリヤに現る」「 ヤイロの娘の生き返り」「兵士に侮辱されるイエス」「医者との論争」「エレサレムへの出発」 「嵐を鎮める」「東方の三博士」「子供たちを祝福する」「悪魔の誘惑」「水をワインに変える」 「磔刑」「水の上を歩くイエス」

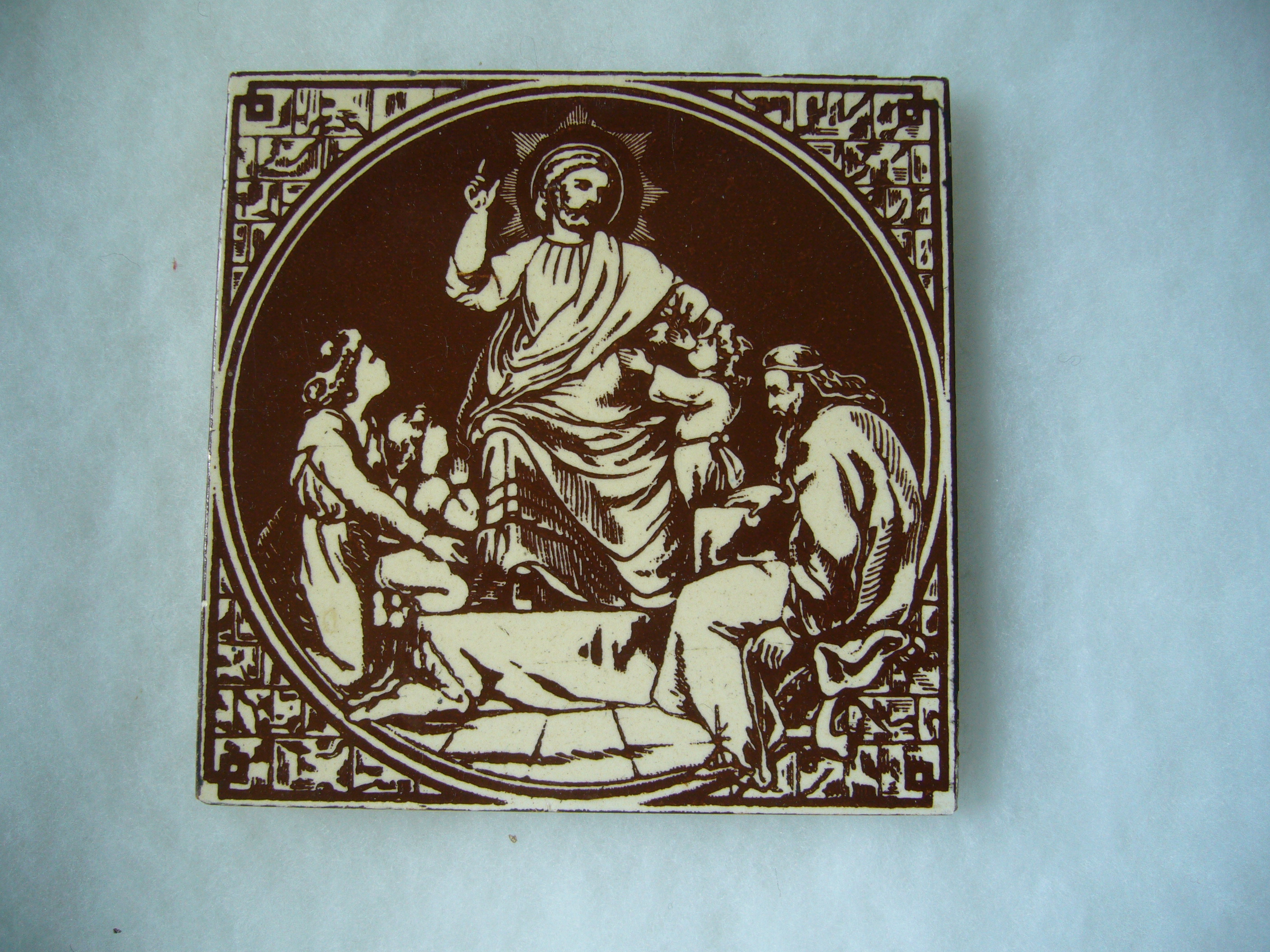

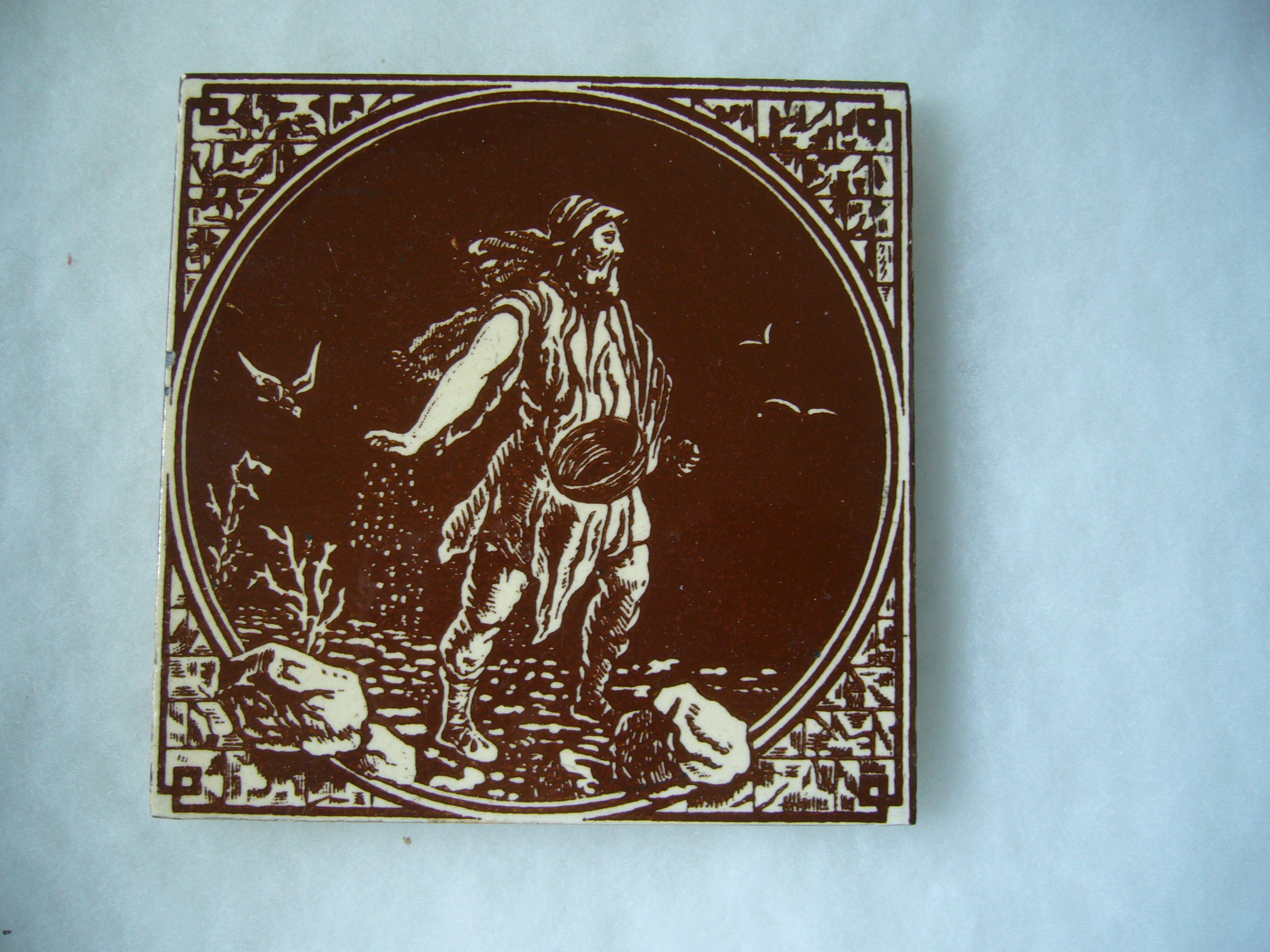

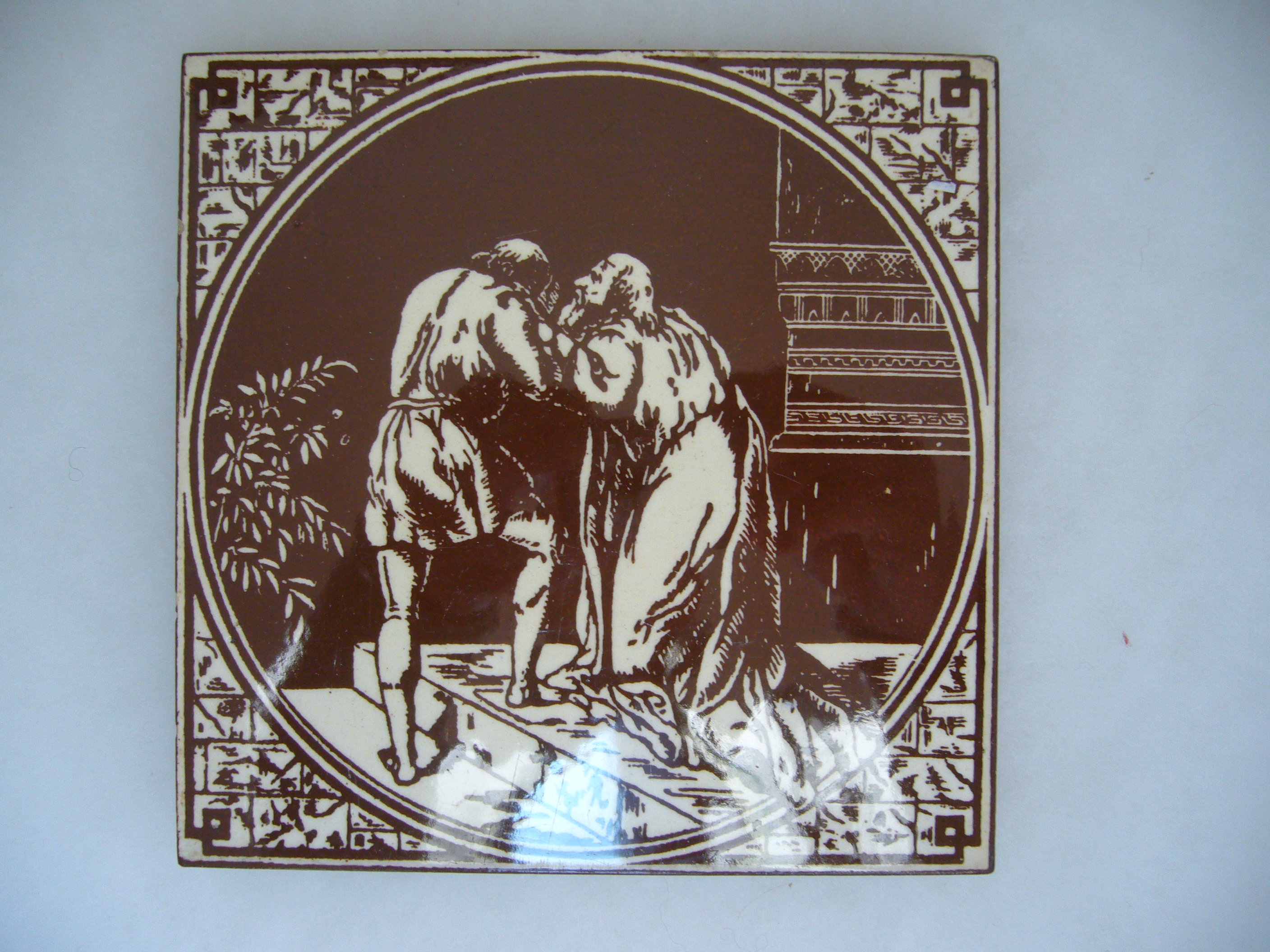

「聖書シリーズ」:Minton Hollins

「サミュエル記:竪琴を弾くダヴィデ」「子供たちを祝福する」「種を蒔く人の譬え」「ライオンが羊の前に横たわる(イザヤ書)」「放蕩息子の帰還」 「レベッカとの出会い」「罰せられなかった淫蕩な女」「サロメの踊り」「列王記:カラスに養われるエリ-シャ」「良きサマリア人?」「イサクの燔祭」

「聖書シリ-ズ」:Maw & CO

「良きサマリア人」

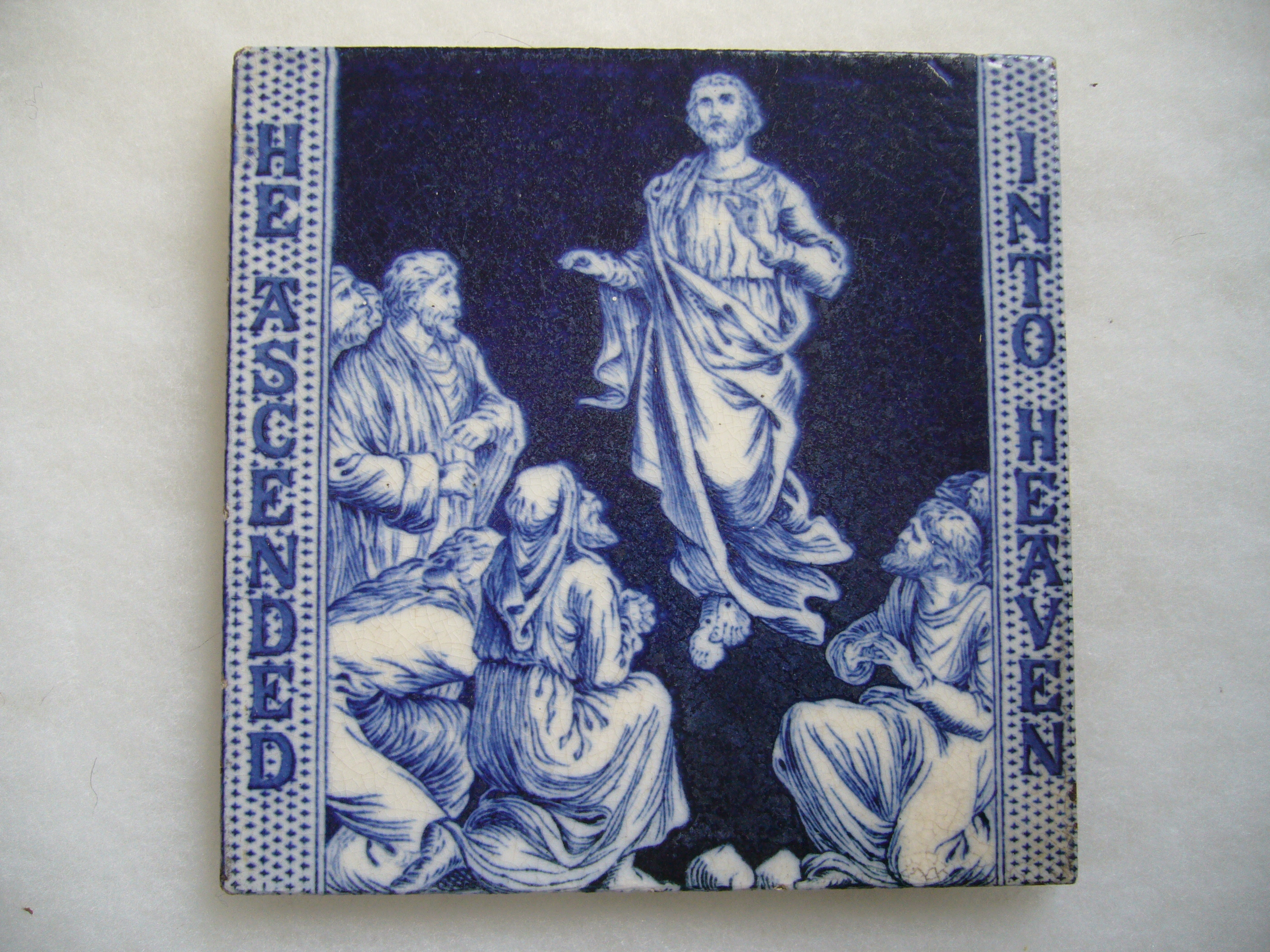

「良きサマリア人」「聖書シリ-ズ」:Wedgewood

「病人を癒す」「イエスの昇天」

「英国上代歴史シリーズ」:Minton China Works:Moyr Smith デザイン

「エディーとエルギヴァ」エディーはエドイー公平王の略で、955年から959年まで即位したイギリス国王。エルギヴァはその妻。戴冠式で

母と娘と空騒ぎし、式を抜け出して列席した貴族たちを怒らせたシーン

「エディーとエルギヴァ」エディーはエドイー公平王の略で、955年から959年まで即位したイギリス国王。エルギヴァはその妻。戴冠式で

母と娘と空騒ぎし、式を抜け出して列席した貴族たちを怒らせたシーン 「ハロルドの宣誓」イギリス国王のハロルド2世は、征服者であるノルマンディー公ウイリアムに破れ、従属を誓う。

「ハロルドの宣誓」イギリス国王のハロルド2世は、征服者であるノルマンディー公ウイリアムに破れ、従属を誓う。 「ハロルドの負傷」イギリス国王のハロルド2世は、1006年ヘースティングの戦いで、征服者であるノルマンディー公ウイリアムに破れ、負傷。

「ハロルドの負傷」イギリス国王のハロルド2世は、1006年ヘースティングの戦いで、征服者であるノルマンディー公ウイリアムに破れ、負傷。 「ライラとエドウイン」エドウィンは600年代半ばのイギリス最初のクリスチャンとなった国王。ライラは国王の廷臣で、かつ友人。暗殺者の剣の前に立ちはだかり、

国王を救う。

「ライラとエドウイン」エドウィンは600年代半ばのイギリス最初のクリスチャンとなった国王。ライラは国王の廷臣で、かつ友人。暗殺者の剣の前に立ちはだかり、

国王を救う。 「カルカガス」1世紀、侵攻してくるローマと戦ったケルト人の首長

「カルカガス」1世紀、侵攻してくるローマと戦ったケルト人の首長 「エドワード殉教王」975年即位したが、弟エセルレッドを擁立した継母エルフリーダによって978年暗殺された。エドワードは「良きキリスト教徒」と考えられ、更に

彼の遺体を巡って幾つかの奇跡が発現したとされた為、1001年に列聖された。

「エドワード殉教王」975年即位したが、弟エセルレッドを擁立した継母エルフリーダによって978年暗殺された。エドワードは「良きキリスト教徒」と考えられ、更に

彼の遺体を巡って幾つかの奇跡が発現したとされた為、1001年に列聖された。 「シーザーの英国上陸」紀元前55年、シーザー率いるローマ人が英国に進出

「シーザーの英国上陸」紀元前55年、シーザー率いるローマ人が英国に進出 「アルフレッド大王」9世紀末のデーン人の侵攻を撃退したイングランド王。又、法典を整備や、学芸を保護し、イングランド王国の基礎を築いた。

870年、ヴァイキングが英国に侵入した時、アルフレッド大王は、その阻止に立ち上がった。戦いの最中、アルフレッドは一軒の農家に逃れたが、農婦から

パン焼きを頼まれた。戦いに疲れていたアルフレッドは、パンを焦がしてしまい、農婦に叱られたという、英国の子供なら誰でも知っているエピソード。

「アルフレッド大王」9世紀末のデーン人の侵攻を撃退したイングランド王。又、法典を整備や、学芸を保護し、イングランド王国の基礎を築いた。

870年、ヴァイキングが英国に侵入した時、アルフレッド大王は、その阻止に立ち上がった。戦いの最中、アルフレッドは一軒の農家に逃れたが、農婦から

パン焼きを頼まれた。戦いに疲れていたアルフレッドは、パンを焦がしてしまい、農婦に叱られたという、英国の子供なら誰でも知っているエピソード。 「カヌート大王」ノルマン系デーン人。イングランドは1016年、デンマークは1028年、ノルウエーは1028年から、1035年に死ぬまで、カヌート法制により統治。

3か国は北海帝国と称された。

「カヌート大王」ノルマン系デーン人。イングランドは1016年、デンマークは1028年、ノルウエーは1028年から、1035年に死ぬまで、カヌート法制により統治。

3か国は北海帝国と称された。 「聖人アウグスティヌス」596年、ローマ教皇グレゴリウス1世の命により、約40人の修道士と共にイギリスへの布教のために派遣された。初代カンタベリー大司教。

「聖人アウグスティヌス」596年、ローマ教皇グレゴリウス1世の命により、約40人の修道士と共にイギリスへの布教のために派遣された。初代カンタベリー大司教。 「アルフレッド大王の変装」878年、アルフレッド大王は、吟遊詩人に変装、侵入してきたデンマーク・ヴァイキング王のキャンプに侵入し、その作戦の内容を探ろうとした。

「アルフレッド大王の変装」878年、アルフレッド大王は、吟遊詩人に変装、侵入してきたデンマーク・ヴァイキング王のキャンプに侵入し、その作戦の内容を探ろうとした。 「ブーディカ」ケルト人の女王。ローマ帝国が英国を征服した時、ケルト諸族をまとめあげ、ローマ帝国の侵略に抵抗した。

「ブーディカ」ケルト人の女王。ローマ帝国が英国を征服した時、ケルト諸族をまとめあげ、ローマ帝国の侵略に抵抗した。

「英国歴史シリーズ」:Minton China Works: Moyr Smith デザイン

「1071年:エリ島のヒアオード」ヒアオードは、ノルマン人の侵入に対して抵抗した、イギリス東部に位置するエリ島のアングロサクソンの貴族。

「1071年:エリ島のヒアオード」ヒアオードは、ノルマン人の侵入に対して抵抗した、イギリス東部に位置するエリ島のアングロサクソンの貴族。 「1100年:ルーファスの死」ルーファスは、イギリスに侵攻したノルマン公ウイリアムの三男。1087年からイギリス国王になるが、人気がなくニューフォレストの森で

狩猟中に矢で射殺された。

「1100年:ルーファスの死」ルーファスは、イギリスに侵攻したノルマン公ウイリアムの三男。1087年からイギリス国王になるが、人気がなくニューフォレストの森で

狩猟中に矢で射殺された。 「1171年:ベケットの殺害」トーマス・ベケットは、カンタベリー修道院の大司教。教会の権力と特権に関して、国王ヘンリー2世と敵対し、暗殺された。

「1171年:ベケットの殺害」トーマス・ベケットは、カンタベリー修道院の大司教。教会の権力と特権に関して、国王ヘンリー2世と敵対し、暗殺された。 「1199年:獅子親王」リチャード1世。生涯の殆どを戦場で過ごし、その勇猛さは、騎士の鑑とされた。

「1199年:獅子親王」リチャード1世。生涯の殆どを戦場で過ごし、その勇猛さは、騎士の鑑とされた。 「1215年:大憲章」イングランド王国においてジョン王の時代に成立。イングランド国王の権限を制限。現在でもイギリス憲法の最も重要な部分として有効。

「1215年:大憲章」イングランド王国においてジョン王の時代に成立。イングランド国王の権限を制限。現在でもイギリス憲法の最も重要な部分として有効。 「1347年:フィリッパのエドワードへの直訴」フィリッパは、イングランド王エドワード3世の王妃。ガーター騎士団初の女性受勲者として有名。夫と共に戦場を転戦したが、

1347年カレーの戦いで開城の際、市民代表6人の救命のため、夫のエドワード3世に取りなした。

「1347年:フィリッパのエドワードへの直訴」フィリッパは、イングランド王エドワード3世の王妃。ガーター騎士団初の女性受勲者として有名。夫と共に戦場を転戦したが、

1347年カレーの戦いで開城の際、市民代表6人の救命のため、夫のエドワード3世に取りなした。 「1415年:アグニコートのヘンリー」:ヘンリー5世は英仏間の100年戦争で活躍。1425年のアグニコートの戦いで勝利し、ノルマンディーを占有した。

「1415年:アグニコートのヘンリー」:ヘンリー5世は英仏間の100年戦争で活躍。1425年のアグニコートの戦いで勝利し、ノルマンディーを占有した。 「1528年:ヘンリー8世とキャサリン王妃」キャサリンはスペイン出身で、ヘンリー8世の最初の妻。二人の間に男児ができず、1528年に離婚問題が生起。イギリス国教会

創設のきっかけとなった。

「1528年:ヘンリー8世とキャサリン王妃」キャサリンはスペイン出身で、ヘンリー8世の最初の妻。二人の間に男児ができず、1528年に離婚問題が生起。イギリス国教会

創設のきっかけとなった。 「1586年:ジュトフェンでのフィリップ・シドニー卿」フィリップ・シドニーは、エリザベス王朝時代の詩人、廷臣かつ軍人。好戦的なプロテスタントとして知られ、

オランダのジュトフェンの戦いで、スペインと戦った際、鎧を付けていない敵の大将に対抗し、鎧を脱いで戦って負傷したが、同時に倒れていた兵士に「私以上に必要なもの」

として水筒を譲ったエピソードで有名。

「1586年:ジュトフェンでのフィリップ・シドニー卿」フィリップ・シドニーは、エリザベス王朝時代の詩人、廷臣かつ軍人。好戦的なプロテスタントとして知られ、

オランダのジュトフェンの戦いで、スペインと戦った際、鎧を付けていない敵の大将に対抗し、鎧を脱いで戦って負傷したが、同時に倒れていた兵士に「私以上に必要なもの」

として水筒を譲ったエピソードで有名。 「1588年:アルマダの海戦」英仏海峡でスペインの無敵艦隊を、イギリス艦隊が撃破した諸海戦。

「1588年:アルマダの海戦」英仏海峡でスペインの無敵艦隊を、イギリス艦隊が撃破した諸海戦。 「1605年:硝煙の物語」ロバート・ケイツビーを首謀者とするイギリスのカソリック教徒が、国王ジェームズ1世の暗殺を企てたが、失敗に終わった政府転覆未遂事件。

「1605年:硝煙の物語」ロバート・ケイツビーを首謀者とするイギリスのカソリック教徒が、国王ジェームズ1世の暗殺を企てたが、失敗に終わった政府転覆未遂事件。 「1653年:クロムウエルの議会」イギリス清教徒革命を主導したクロムウエルは、1649年国王チャールス1世を処刑して共和制を樹立。1653年、護国卿として独裁政権を樹立した。

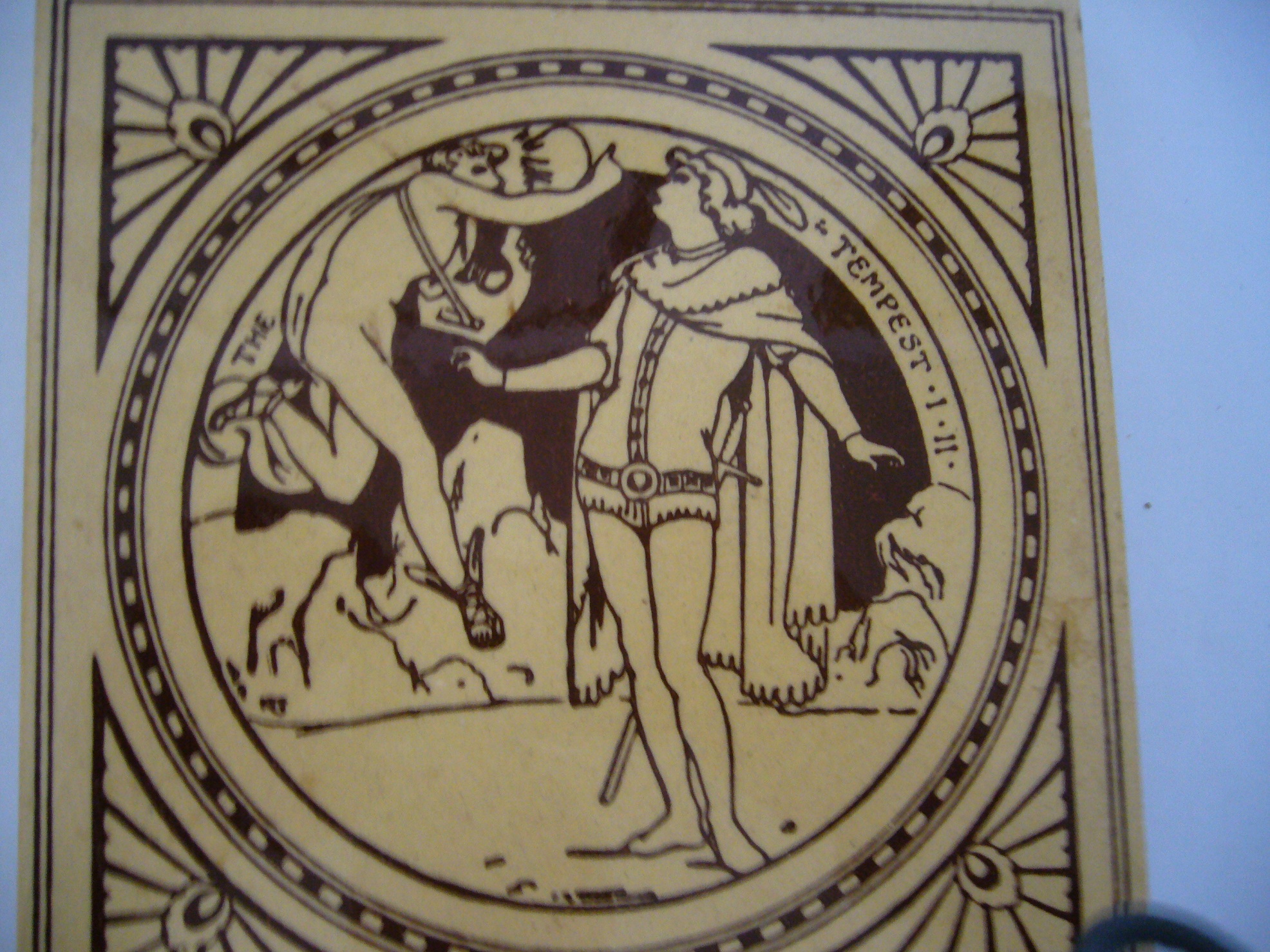

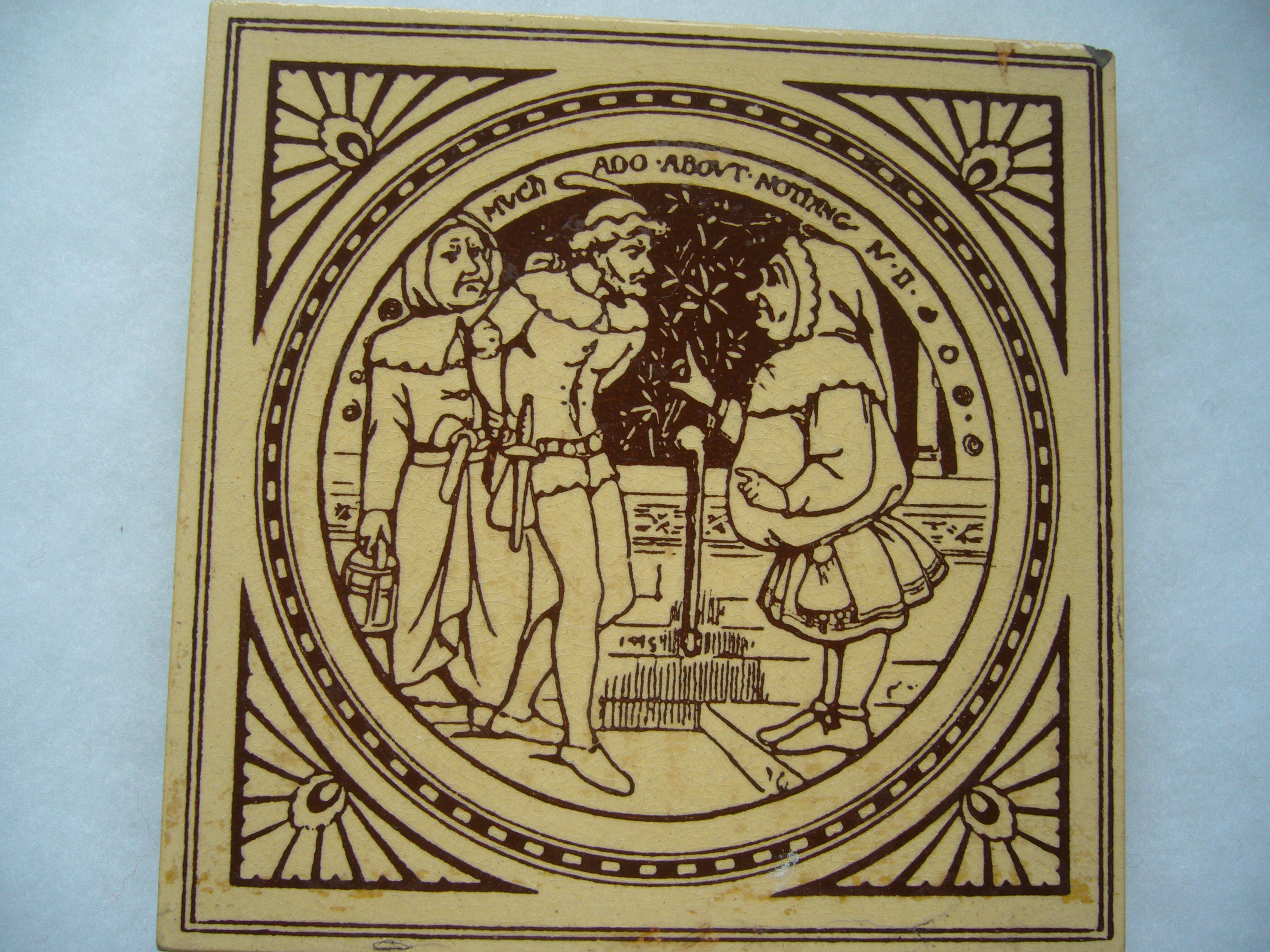

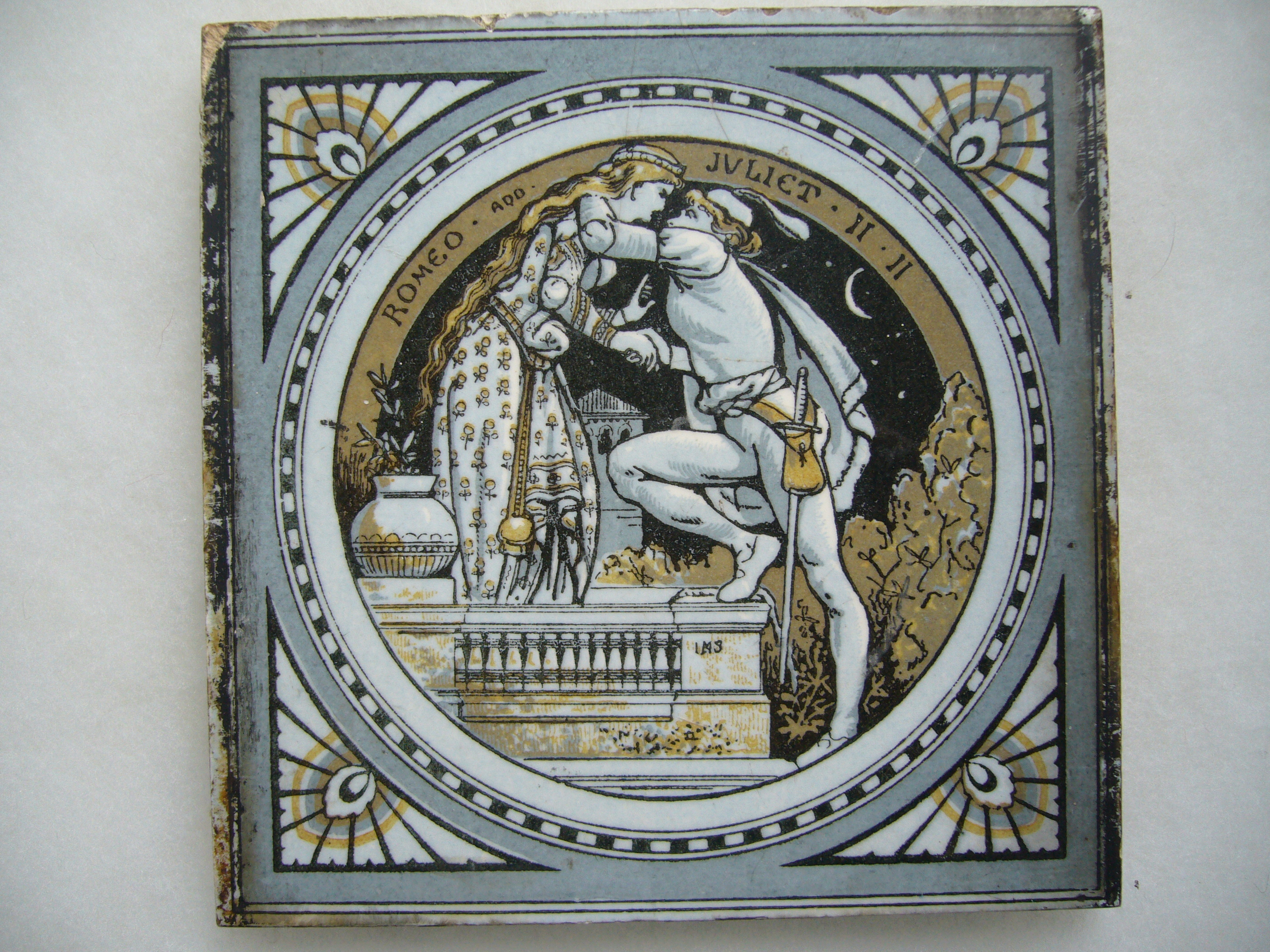

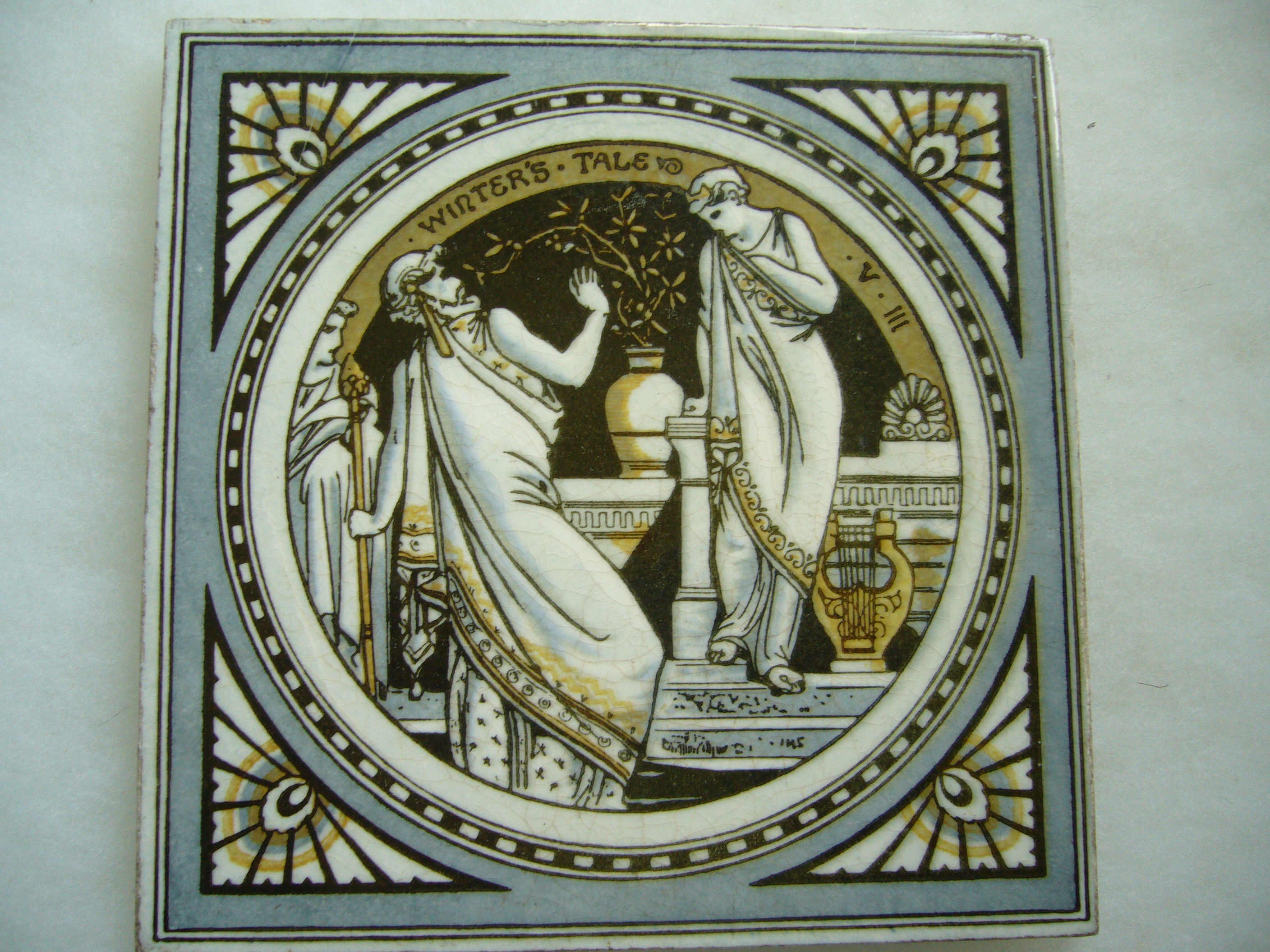

「1653年:クロムウエルの議会」イギリス清教徒革命を主導したクロムウエルは、1649年国王チャールス1世を処刑して共和制を樹立。1653年、護国卿として独裁政権を樹立した。 「シェークスピア・シリーズ:Minton China Works:Moyr Smith デザイン」

「テンペスト」「ハムレット」「マクベス」「空騒ぎ」「ロミオとジュリエット:Act1」「ヘンリーⅣ」「シンベリン」「冬物語」「トロイラスとクレシダ」 「オセロ」「マクベス」「アテネのタイモン」

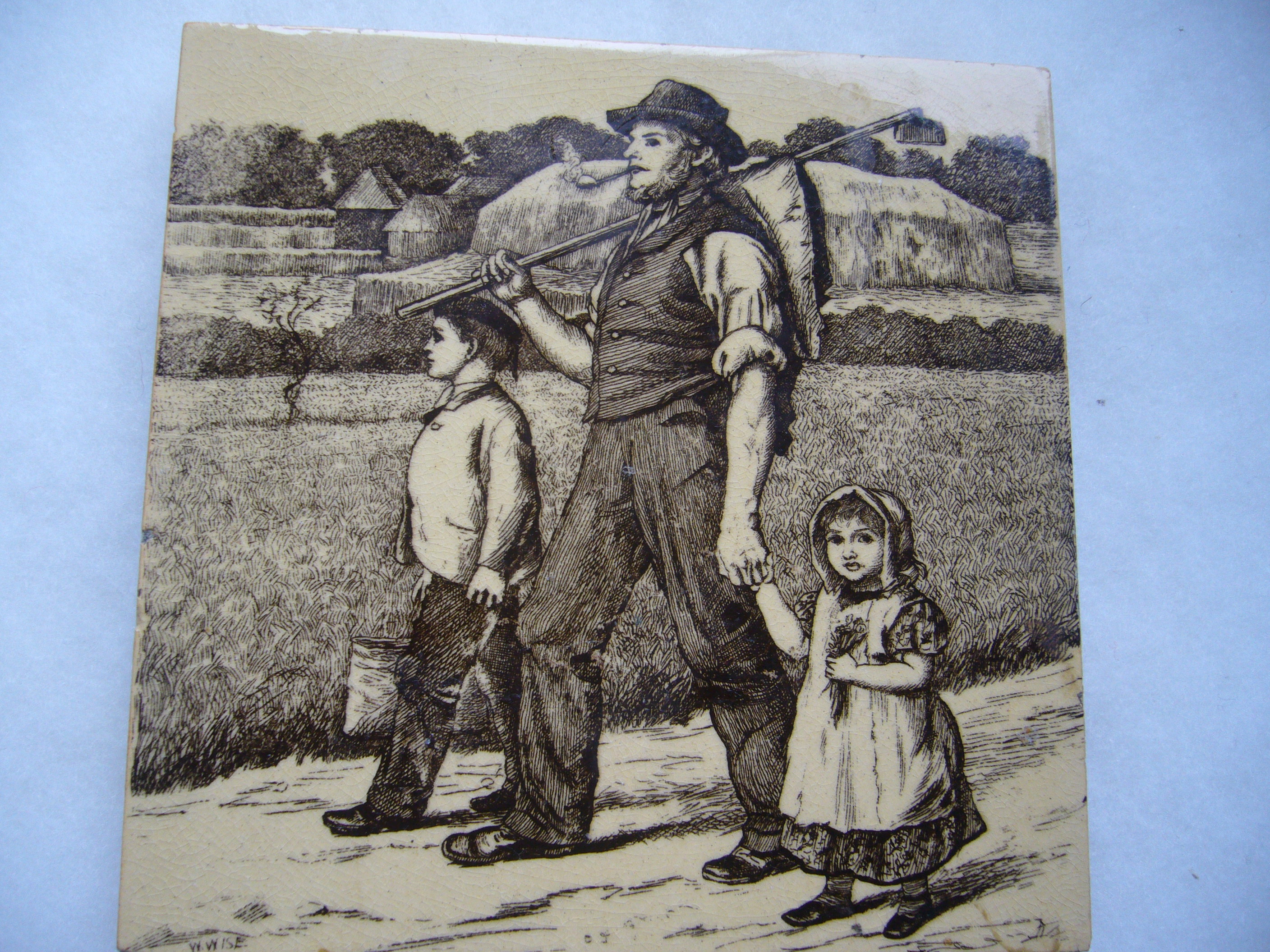

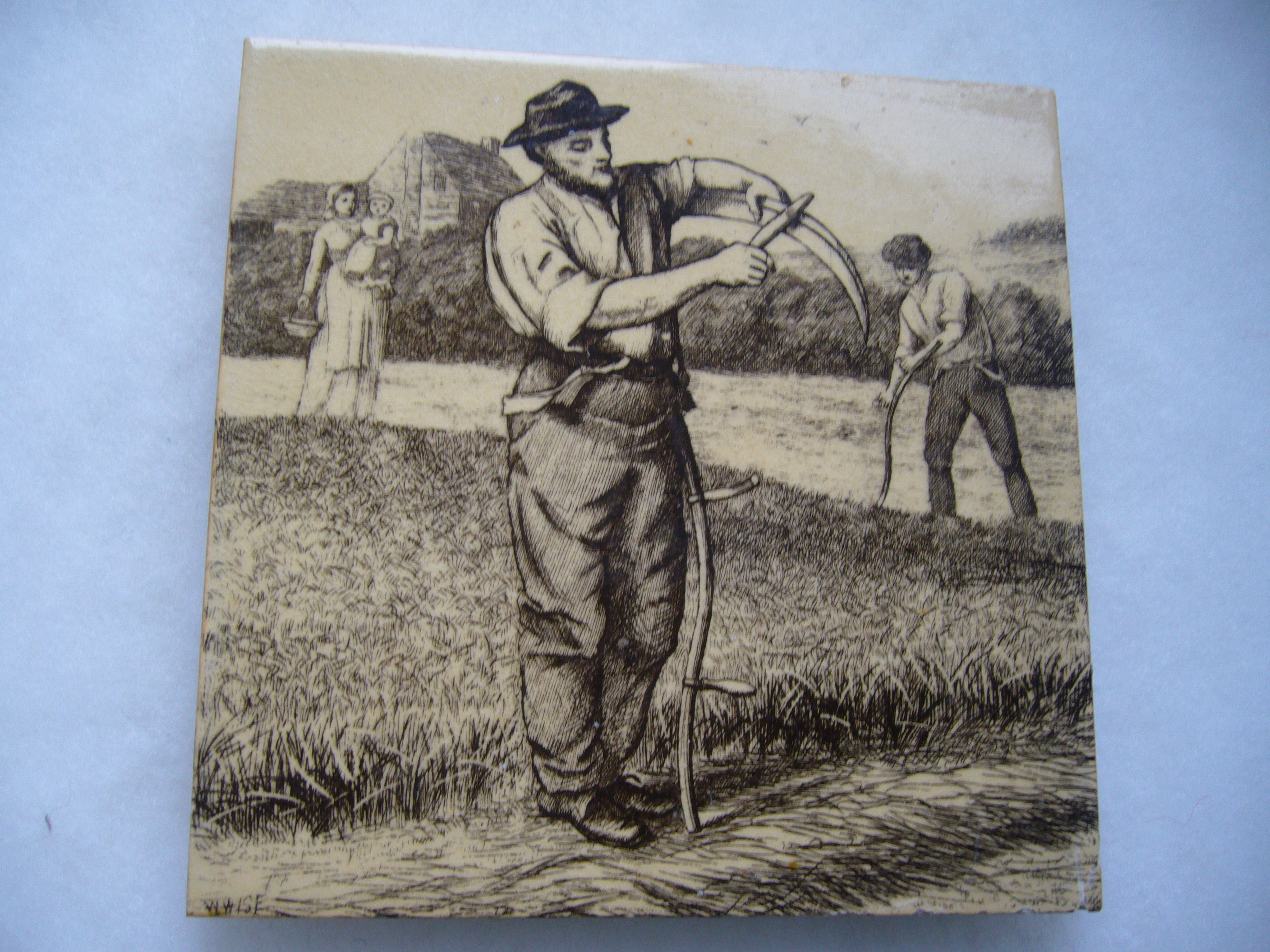

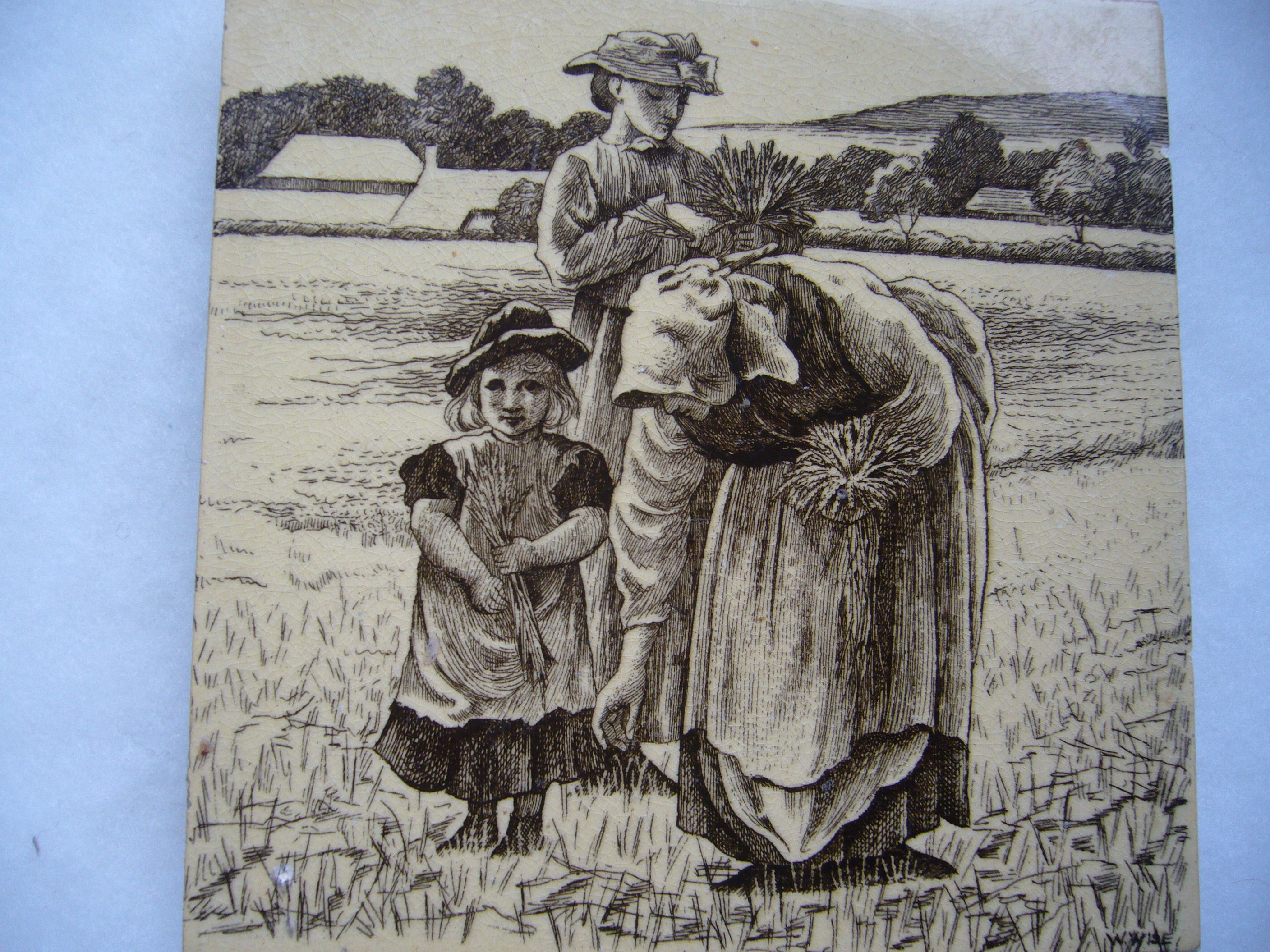

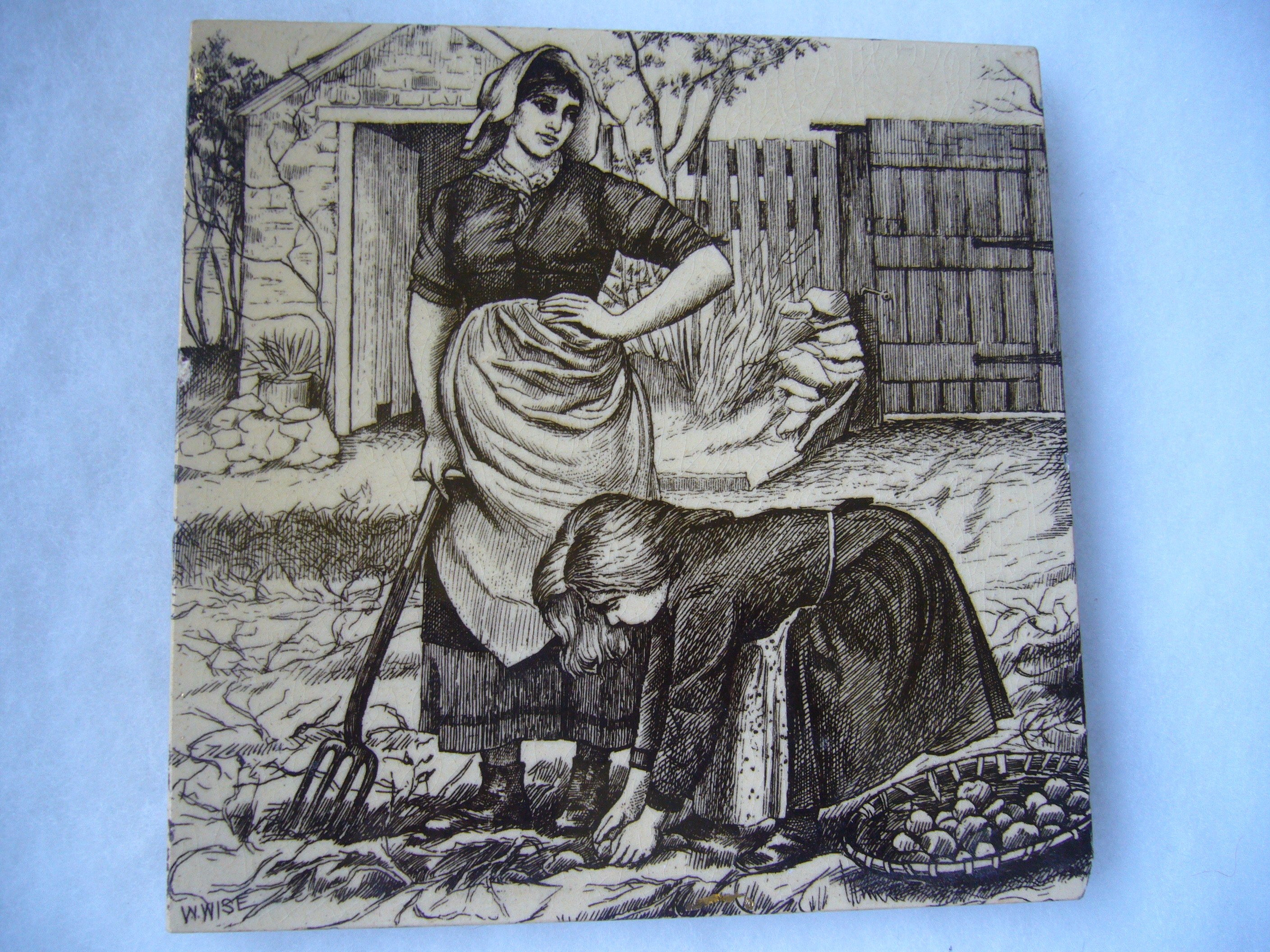

「田園生活シリーズ:Minton China Works:William Wise デザイン」

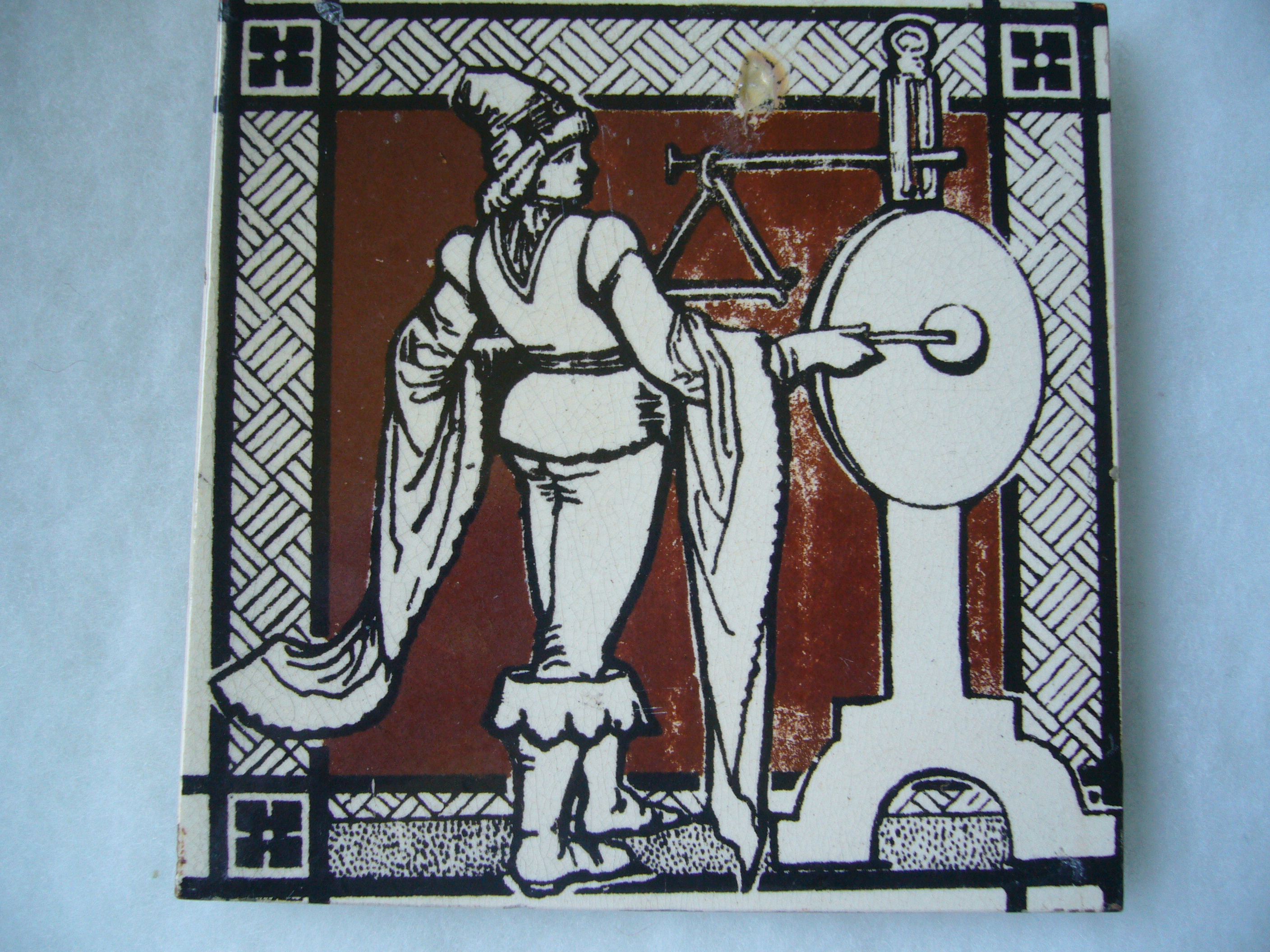

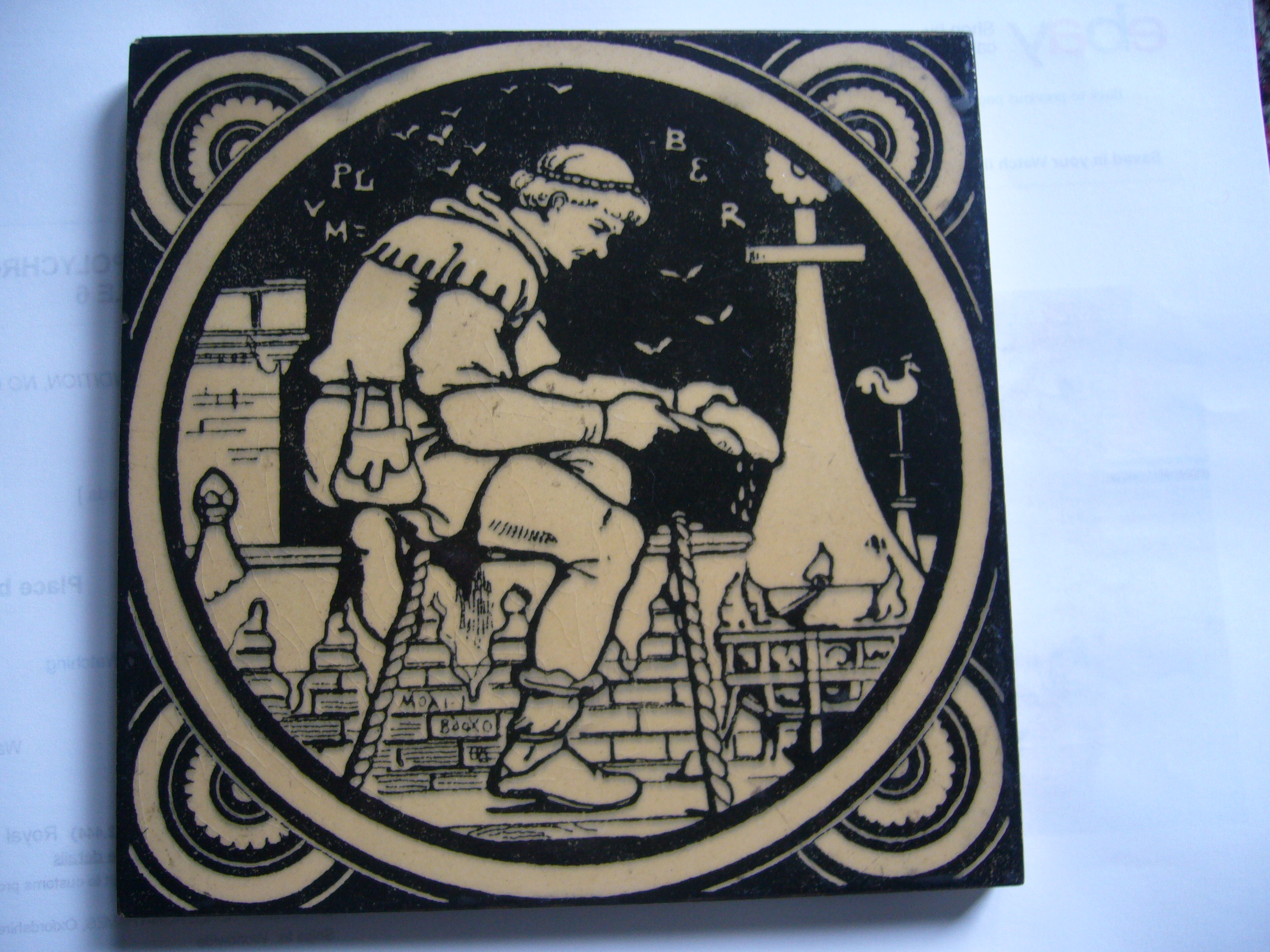

「職業シリーズ:Minton China Works:Moyr Smithデザイン」

「配管工」 「織物工」 「くつ職人」 「染物工」

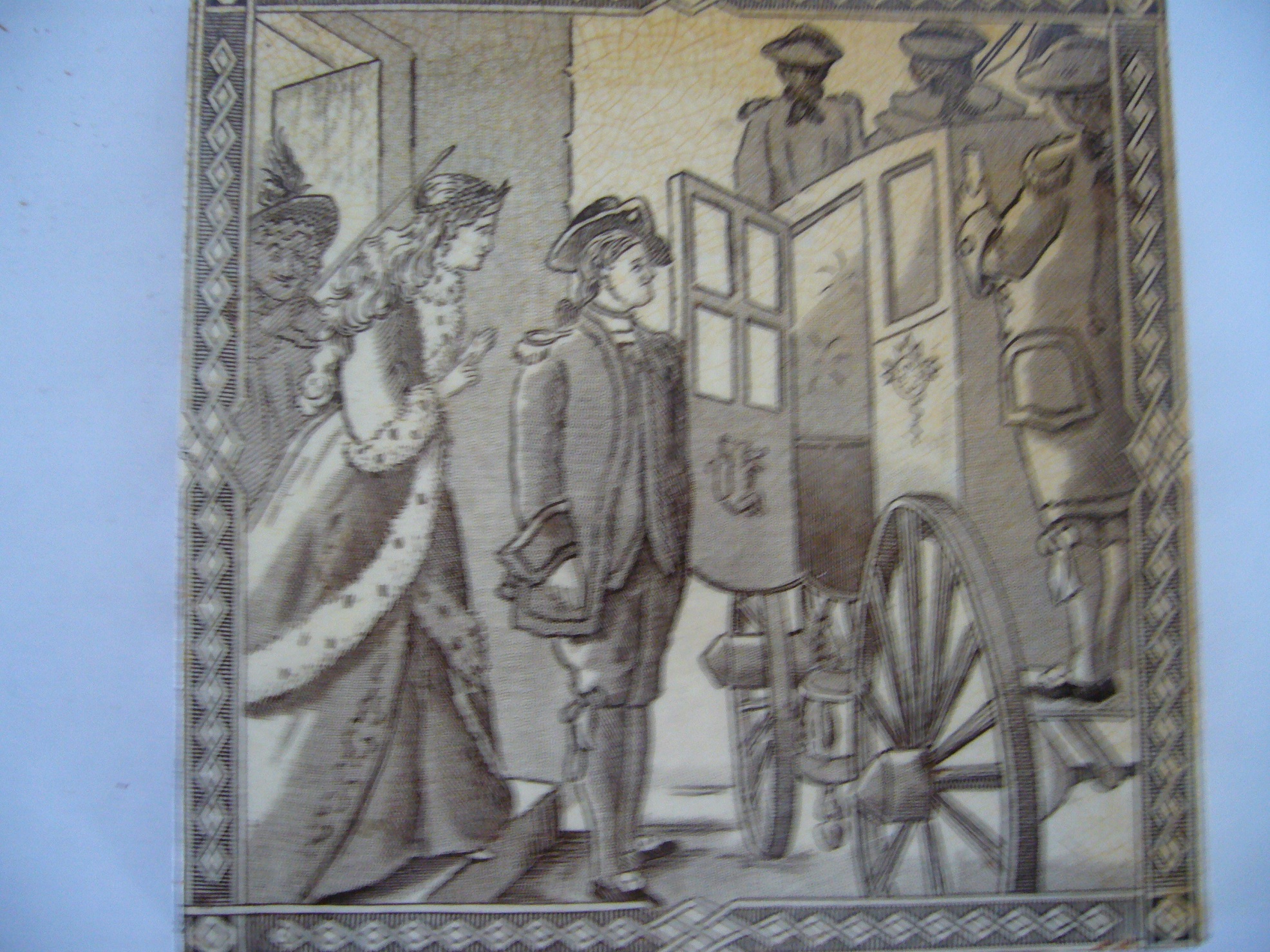

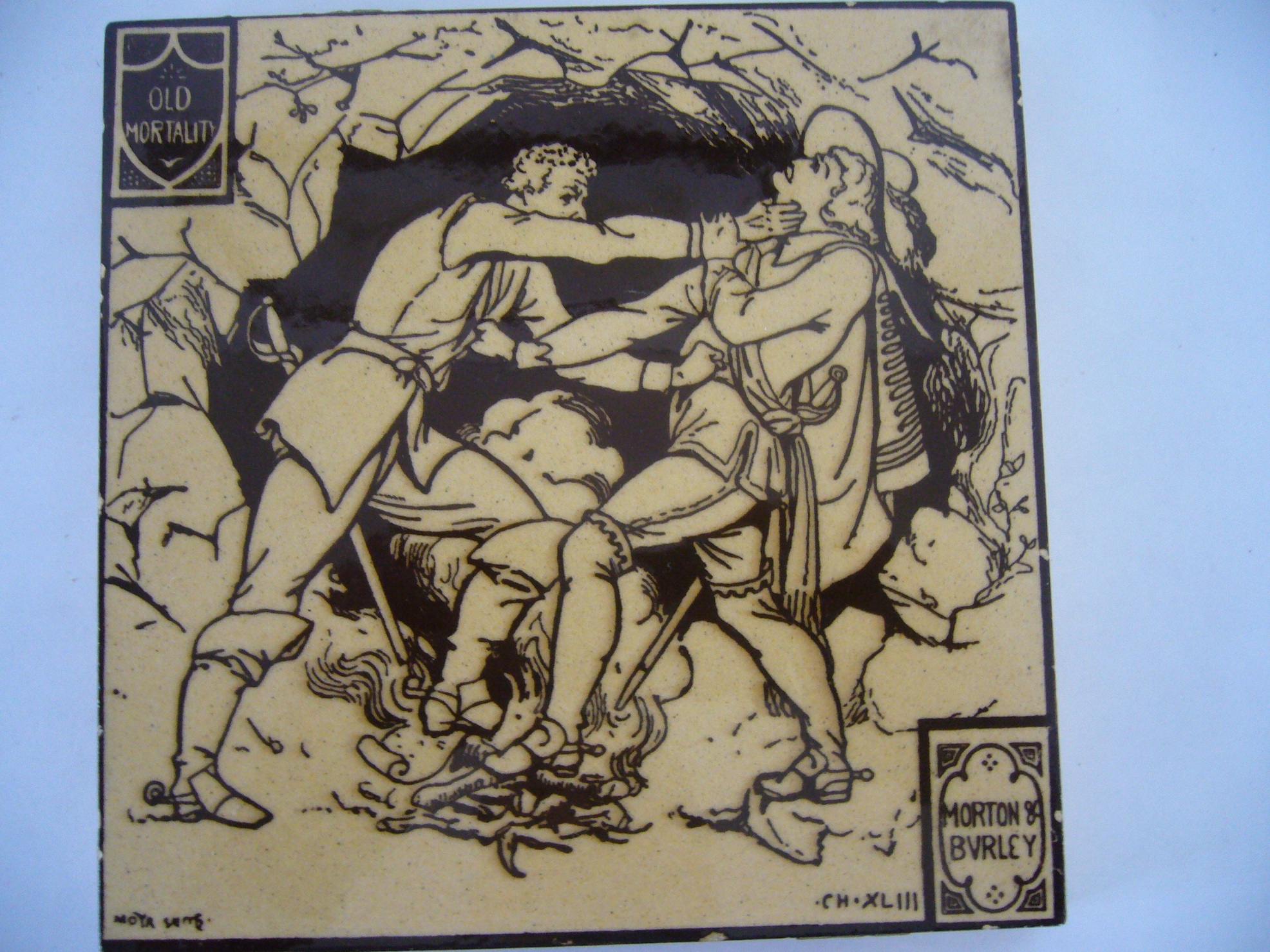

「小説シリーズ:Walter Scott作 Tales Of My Landlords:Minton China Works」

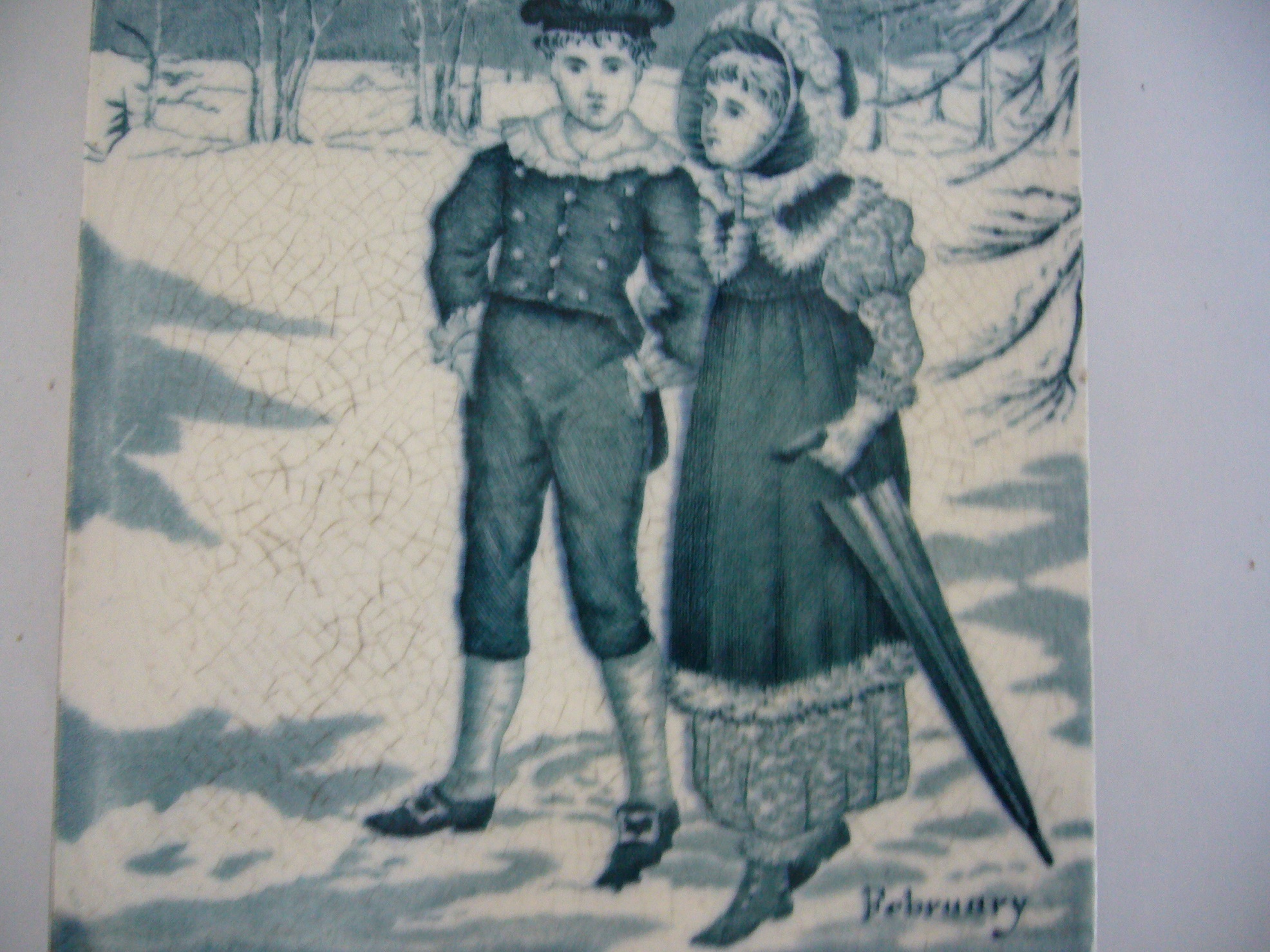

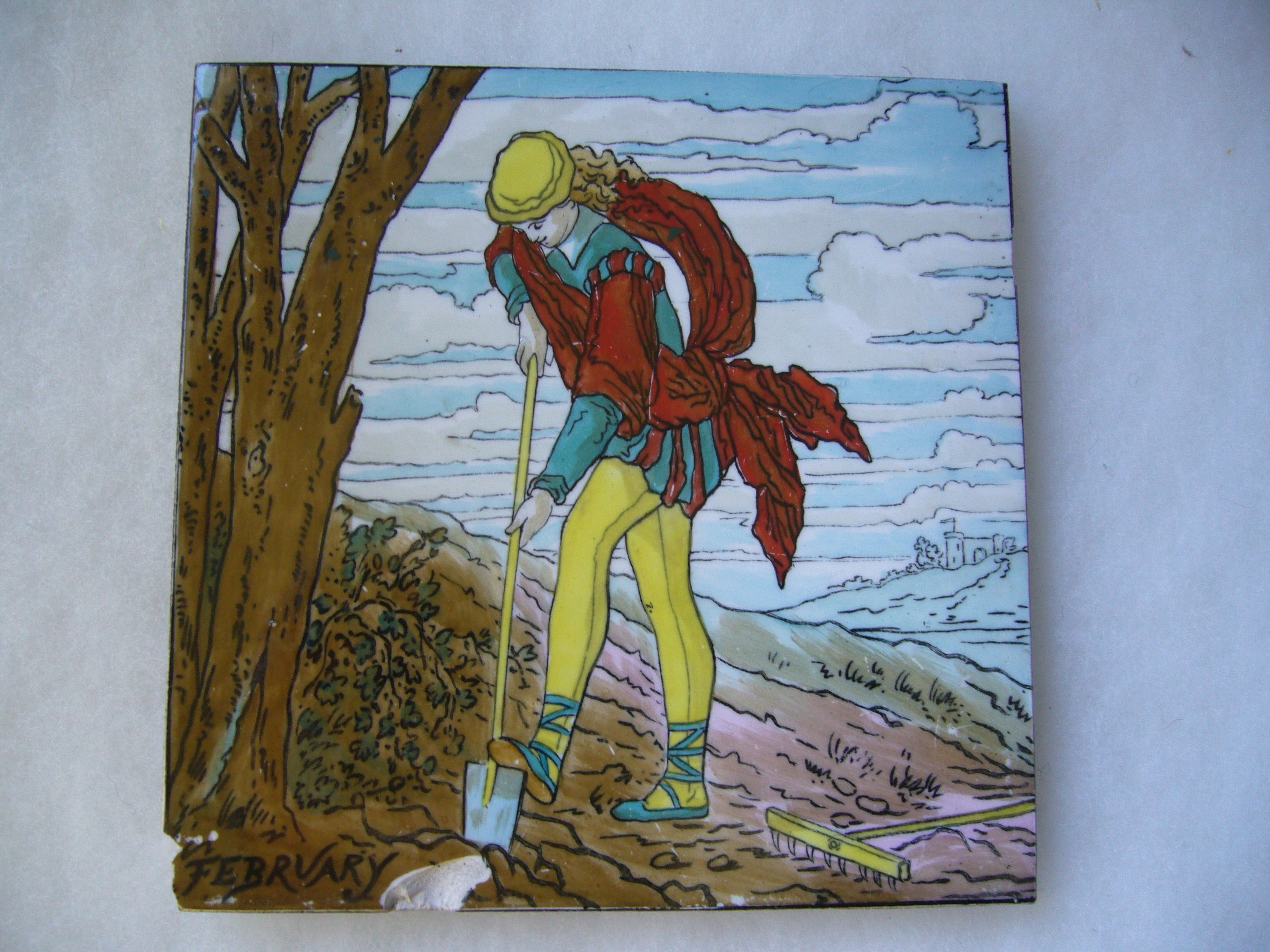

「Walter Crane作四季シリーズ:Maw&Co」

「夏:AESTAS」

「セイロン、茶の積み込み:Wedgwood」

「レンブラント肖像画:Minton Hollins」

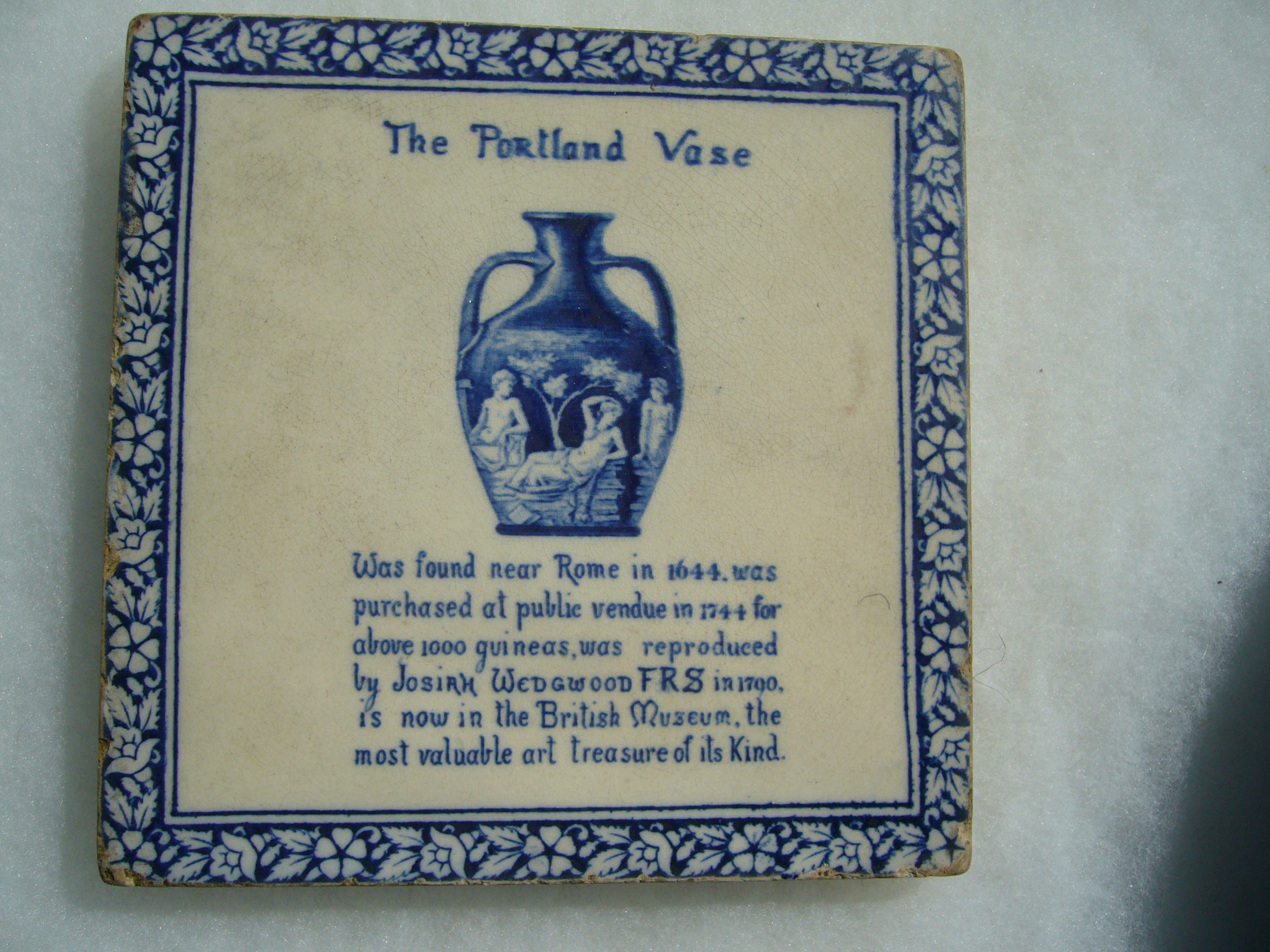

「ポートランドの壺:Wedgwood

1644年ローマ近郊で発掘された壺をジョサイア・ウエッジウッドが再現したもの。

1644年ローマ近郊で発掘された壺をジョサイア・ウエッジウッドが再現したもの。「ヴィクトリア女王:Godwin」

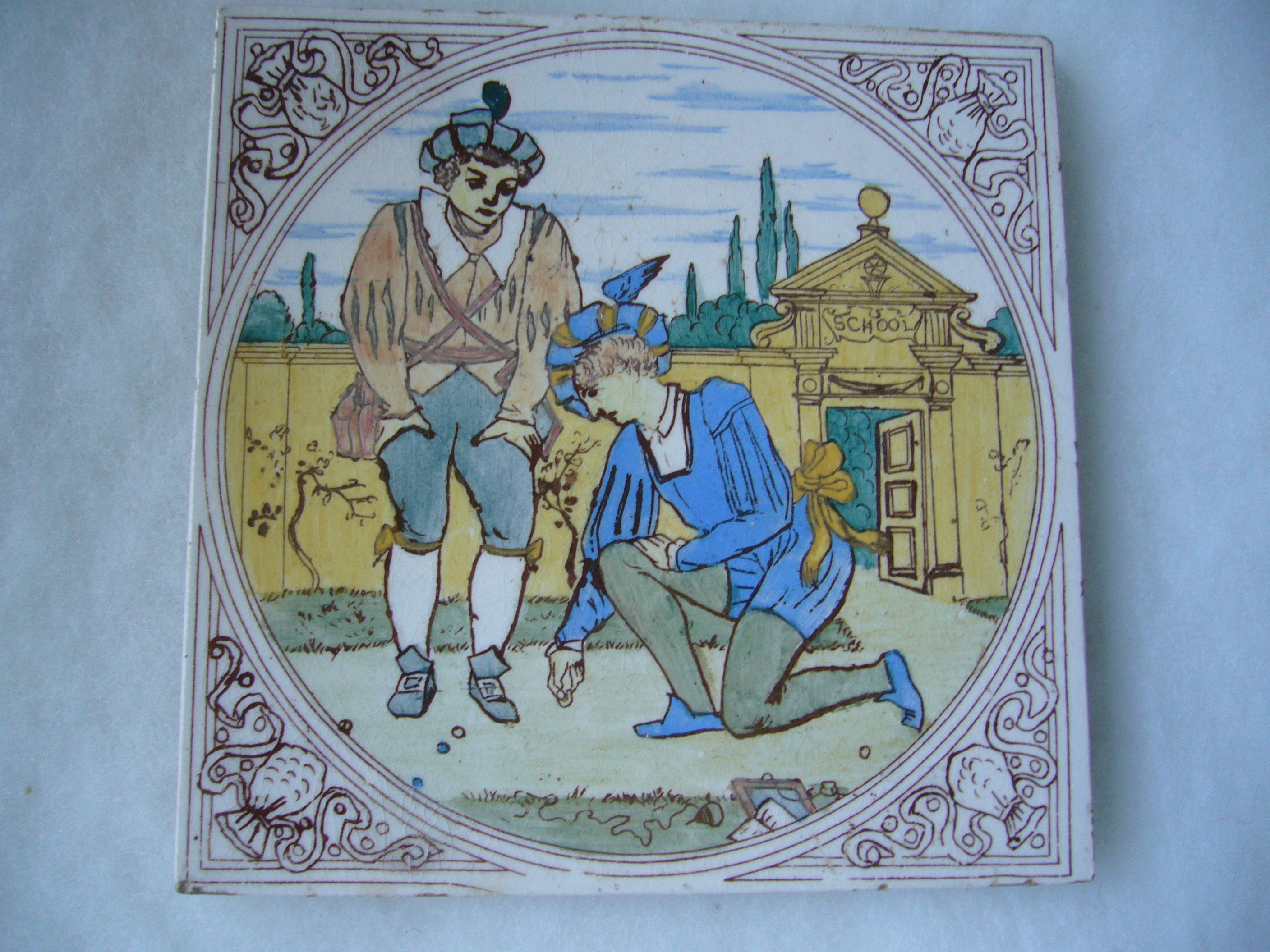

「遊ぶ子供達」

画像をクリックすると拡大画像が表示されます。